不動産投資でもマイホームでも、本当の成否は「売却して初めて」わかるものです。リセールバリューが高ければ成功といえますが、その判断を左右するのは常に変動している市況です。

2025年の不動産市場では、新築マンションの高騰や中古市場の活況、そして都市と地方の二極化が同時進行しています。

本記事では、2025年最新の市場動向と築年数・エリアごとのポイントを整理し、これからの売却戦略を立てるうえで押さえておきたい視点を解説します。

「自分の物件は今が売り時なのか?」と気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家が最新の市況を踏まえて最適な売却プランをご提案いたします。

| この記事で分かること |

|---|

目次

- 2025年の不動産価格はどうなっている?

- マンション価格の傾向

- 戸建て価格の傾向

- 最新データでわかる2025年の公示地価の上昇幅

- 三大都市圏における商業地の変動率

- 2025年のエリア別不動産価格動向

- 東京都:新築マンション高騰が中古市場に波及

- 首都圏:郊外でも価格上昇が続く

- 地方主要都市:二極化が鮮明に

- 【築年数別】2025年の不動産の売れやすさと価格動向

- 築10年以内:高値売却が期待できる

- 築15〜20年:価格安定で実需・投資家の双方に人気

- 築20年超:リフォーム需要で売れやすくなる

- 築30年超:土地値・リノベーション前提の取引が中心

- 築40年超:出口戦略が問われる

- 海外資本が2025年以降の不動産価格に与える影響

- インバウンド需要による不動産市場への波及

- 海外投資家の動向と変化

- まとめ

2025年の不動産価格はどうなっている?

2025年の不動産市場は、人手不足や資材価格の上昇が影響し、依然として高値傾向が続いています。

まずは、マンション価格の傾向と戸建て価格の傾向を具体的なデータをもとに解説していきます。

マンション価格の傾向

東京都心部では新築マンションの「建築価格の高騰」による供給不足が深刻な状況です。

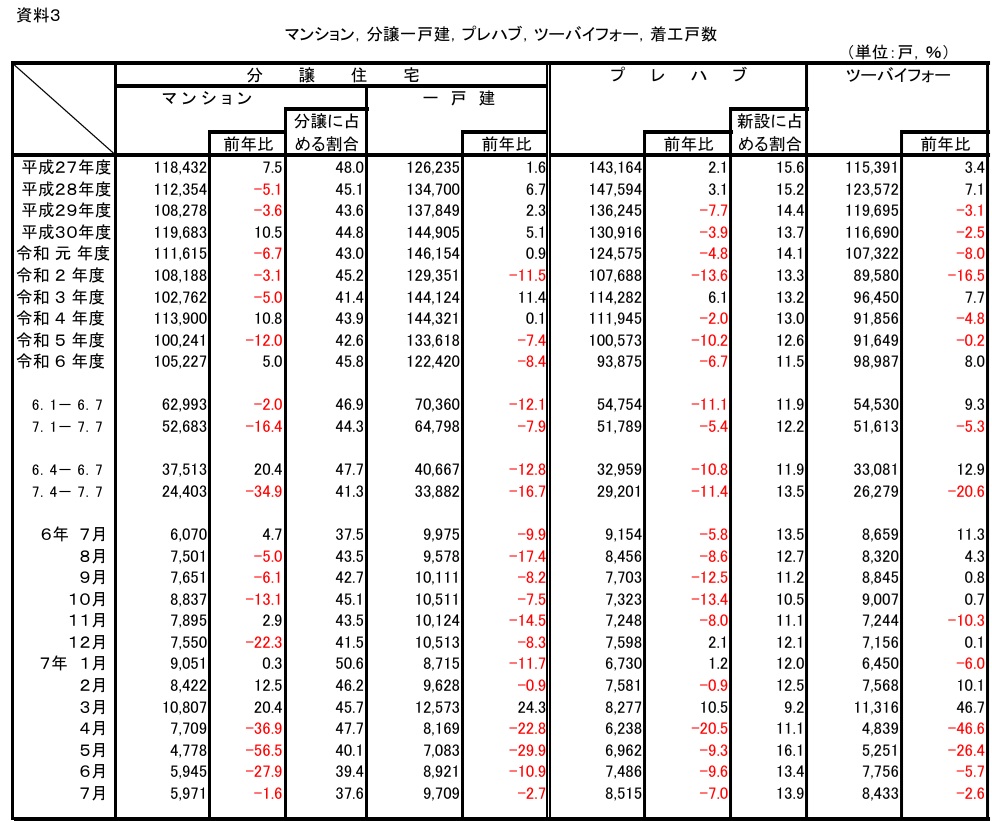

(出典:国土交通省「建築着工統計調査報告書(令和7年7月分)について」)

平成27年度には約11.8万戸が着工されていましたが、令和6年度は10.5万戸程度にとどまり、この10年で1割以上減少しました。

こういった背景から、中古マンションが「新築の代替え」として位置づけられ、物件価格の上昇が加速しています。

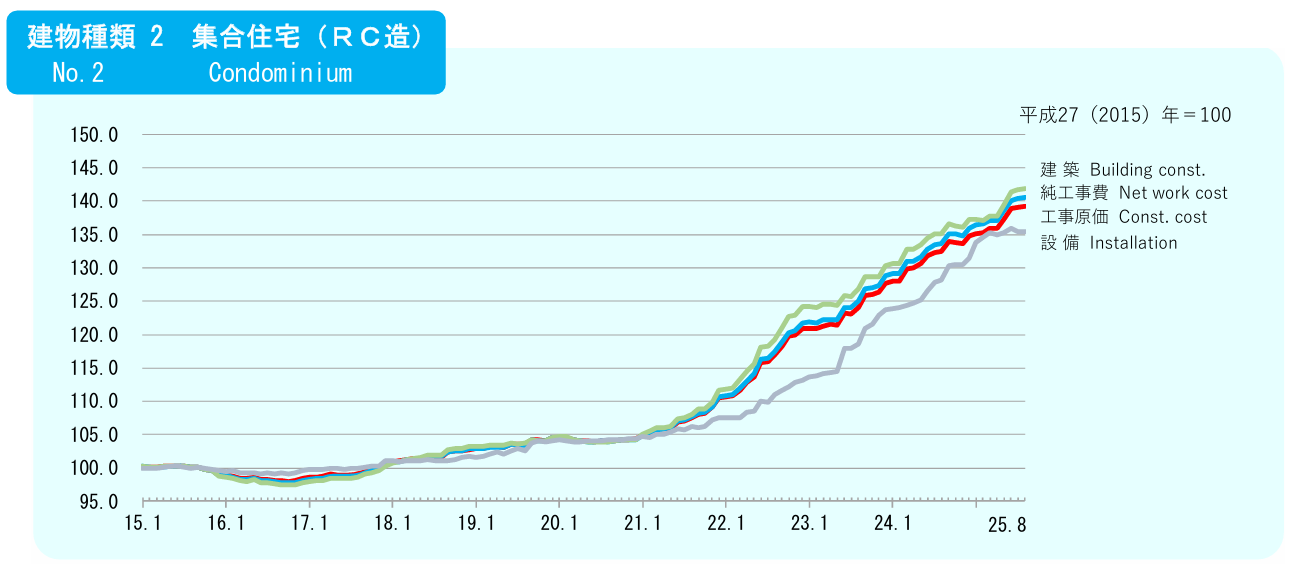

以下のグラフは、RC造の集合住宅における建設工事費の推移を示したものです。2015年を100とした場合、2025年には140〜150近くまで上昇しており、この10年間で建築コストが4割以上増えた計算になります。

特に、コロナ禍を経た2021年以降は資材価格や人件費の上昇が顕著です。

(出典:一般財団法人 建設物価調査会「建設物価 建築費指数」)

一方で、全国的にはエリアごとの格差拡大が鮮明になってきており、人口流入都市と人口減少地域で二極化が進んでいます。

また、不動産価格を見るうえで切り離せないのが金利動向です。

日銀は2024年7月に政策金利を0.25%に引き上げ、さらにその後2025年1月には短期金利を0.50%程度に引き上げました。

ただし、その引き上げ幅は国外他国と比べて穏やかであり、不動産価格に直ちに大きなダメージを与えるものではない、という見方が強いです。

一方で、米国ではトランプ政権が関税強化を進めており、インフレ圧力からFRBが利上げ姿勢を崩していません。日米金利差の拡大が円安を長引かせ、輸入コストや建築資材価格を通じて日本の住宅ローン環境にも影響を及ぼす構図になっています。

急激な上昇は景気や住宅需要に打撃となりかねないため、政府がローン減税や購入支援策を打ち出して市場を下支えするかどうかが注目されます。

戸建て価格の傾向

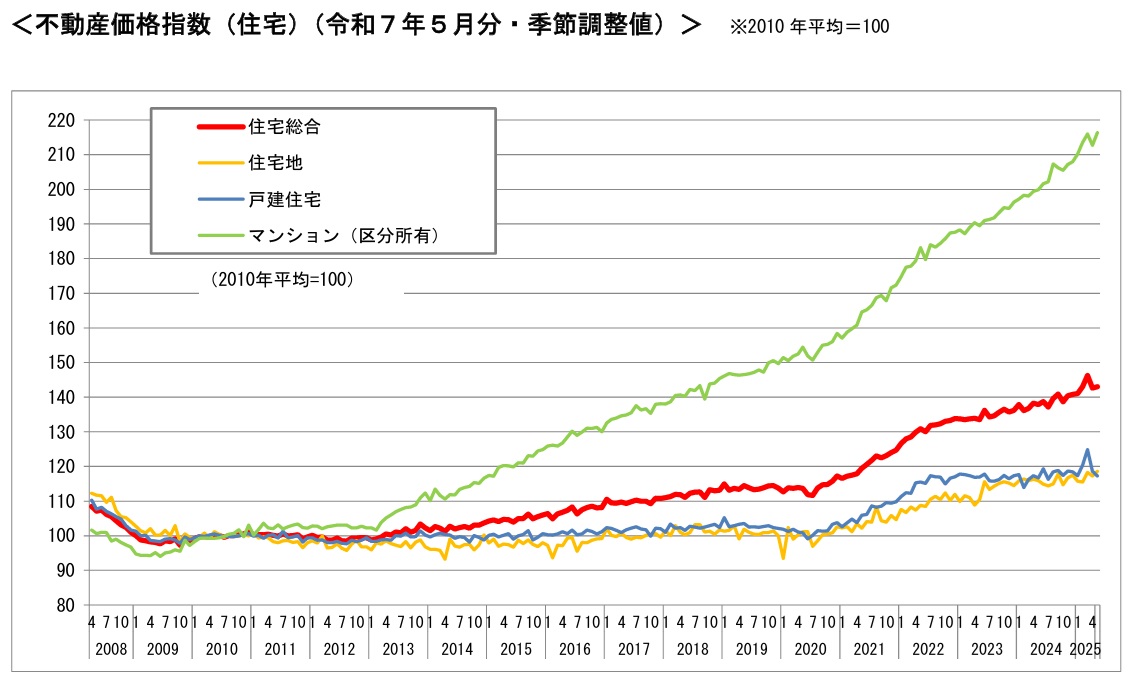

国土交通省が発表した「不動産価格指数(住宅)」によると、2025年1月時点で全国の住宅総合は 141.3(2010年=100)。前月比はほぼ横ばいですが、前年同月比では2.7%上昇しており、緩やかな値上がりが続いています。

特に目立つのがマンションです。指数は 210.7 と2010年の2倍以上になっており、今の不動産価格上昇をけん引しているのはマンション市場だとわかります。一方で、住宅地や戸建てはやや下落傾向にあり、直近では小さな調整が見られました。

(出典:国土交通省「不動産価格指数(令和7年5月・令和7年第1四半期分)」)

数字から見えるのは「マンションは依然として強い一方、戸建てや土地は条件によって差が出ている」という点です。

駅近や築浅のマンションは高値が続きますが、立地が弱い住宅は価格交渉の余地が広がっています。

購入を検討するなら、「マンションは高止まり」「戸建ては条件次第で割安」という傾向を意識することが重要です。

「自分の物件は今が売り時なのか?」と気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家が最新の市況を踏まえて最適な売却プランをご提案いたします。

最新データでわかる2025年の公示地価の上昇幅

「自分のエリアの不動産価格はどうなっているのか?」を知る1つの手がかりが、公示地価です。公示地価とは、国土交通省が毎年発表する「土地の価格の目安」で、売買や担保評価の基準として使われる公的な指標です。

そのなかでも注目したいのが、商業地・住宅地といった用途別の動きや、都市圏ごとの上昇率の違いです。

全国の用途別の変動率

2025年3月に発表された公示地価では、全国平均(全用途)で前年の2.3%から2.7%へと上昇幅を拡大。実に「4年連続の上昇」を記録しました。

これは、バブル崩壊後で最大の上げ幅となっています。

【用途別変動率の詳細分析】

- 住宅地:2.0% → 2.1%(前年から0.1ポイント拡大)

- 商業地:3.1% → 3.9%(前年から0.8ポイント拡大)

- 工業地:+4.8%(半導体工場誘致地域で顕著)

出典:国土交通省「令和7年地価公示の概要」

地域間格差の可視化 全国の地価総平均は23万3,296円/㎡(坪単価77万1,228円/坪)で、前年からの変動率は+2.17%です。

一方で、地域差が大きいため、単純に平均値として捉えるのは適切ではありません。

そこで、上昇率が特に高かった地域に目を向けると、いくつかの共通点が見えてきます。

- 沖縄県宮古島市では上昇率23.1%を記録

- 長野県白馬村などのリゾート地で二桁上昇

- 半導体関連工場立地地域で工業地価格が急騰

このように、観光・リゾート需要や産業立地といった要因が、地価を大きく押し上げていることが分かります。

三大都市圏における商業地の変動率

国土交通省「令和7年地価公示の概要」には、三大都市圏や圏域別の用途別変動率が掲載されています。

※前章で触れた「令和7年 地価公示結果の概要」は、圏域平均を中心とした集計値を示したものであり、こちらの「概要」資料は同じ公示地価に基づきながらも、用途別・地域別の切り口がより詳細に整理されています。両者は対象や表現の切り口が異なるため、比較する際には「集計範囲・算出基準が同一ではない」点に注意が必要です。

【都市圏の商業地変動率(令和7年ベース)】

| 圏域 | 商業地 変動率 | 傾向 |

| 東京圏 | +8.2% | 三大都市圏の中でも商業地上昇が最も大きい。 |

| 大阪圏 | +6.7% | 商業地上昇が安定して続いている。 |

| 名古屋圏 | +3.8% | 上昇傾向は続いているが、伸び幅は東京・大阪に比べ緩やか。 |

(出典:国土交通省 「令和7年地価公示結果の概要」)

東京圏は再開発や人口の流入に加え、海外マネーの集中もあって商業地の伸びが際立ちました。

大阪圏は万博やインフラ整備への期待、観光需要の回復が追い風になっています。

名古屋圏は製造業の強さを背景に底堅さを見せていますが、リニア開業の延期もあって東京や大阪ほど勢いはありません。

2025年のエリア別不動産価格動向

ここからは、エリア別にその特徴を見ていきましょう。

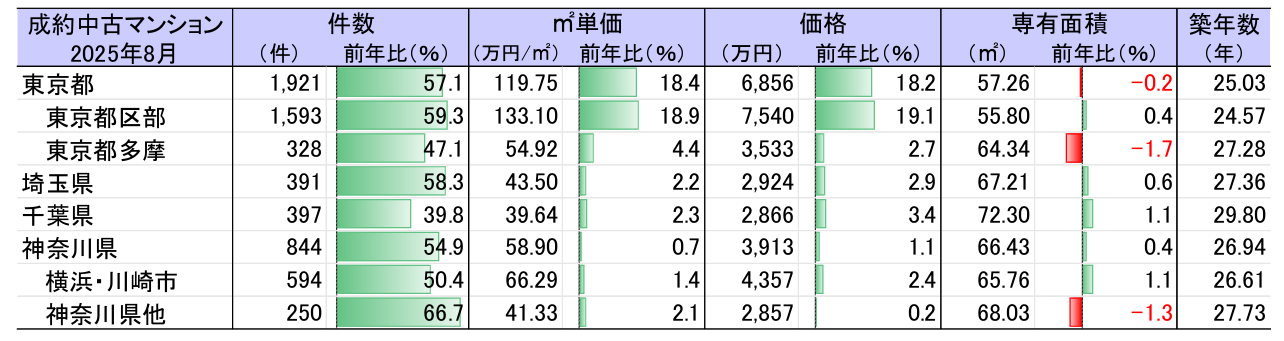

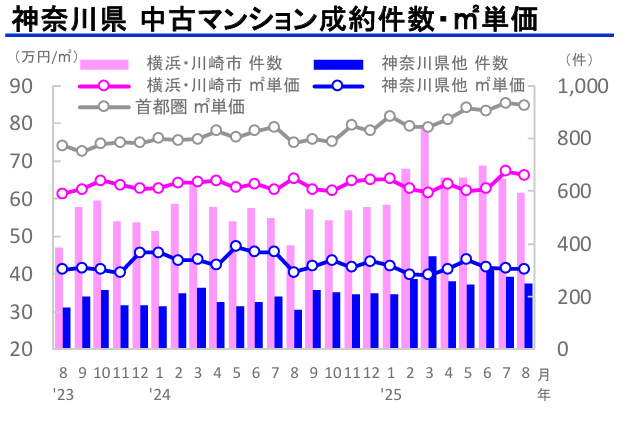

(出典: 公益財団法人東日本不動産流通機構「サマリーレポート2025年8月度」)

東京都:新築マンション高騰が中古市場に波及

前章ですでにお伝えしたとおり、東京23区では新築マンション価格の異常な高騰により、中古マンションが実質的な「新築代替商品」として機能しています。

この構造変化により、築浅から築古まで幅広い年代の中古マンションで価格上昇が継続中です。

港区、千代田区、中央区などの都心3区では、億円超えの中古マンション取引が日常的になり、ファミリータイプでも7,000万円~1億円台が標準的な価格帯となっています。

渋谷、品川、豊洲などの大規模再開発エリアでは、新たなブランドエリアとしての地位確立により、周辺の中古マンション価格も大幅に上昇。特に品川駅周辺では、羽田空港へのアクセス向上とオフィス集積により、投資需要も高まっています。

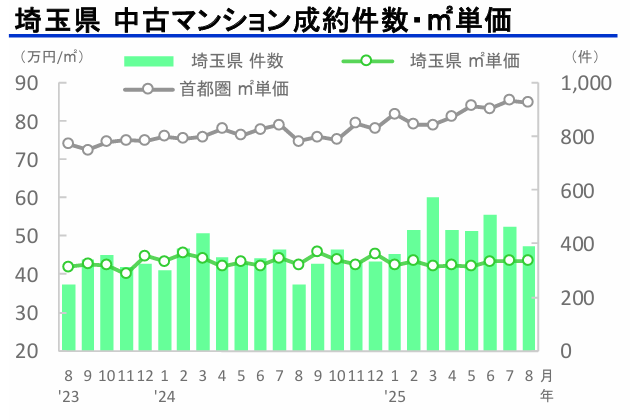

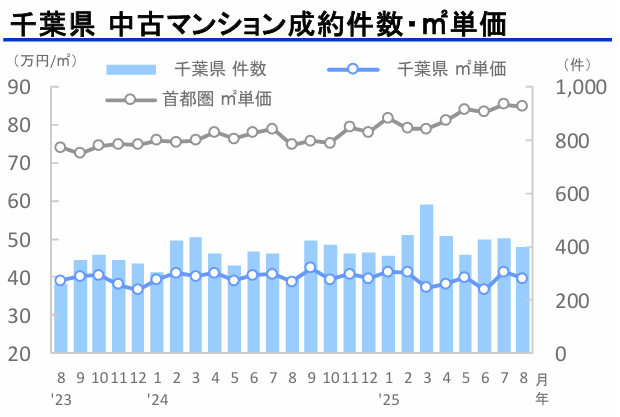

首都圏:郊外でも価格上昇が続く

首都圏の郊外エリアでも、不動産価格の上昇は続いています。

神奈川・千葉・埼玉では中古マンション価格が前年比でプラスを維持しており、千葉県では大幅な上昇を記録した地域も見られます。

(出典: 公益財団法人東日本不動産流通機構「サマリーレポート2025年8月度」)

背景には、東京都心部からの需要流出があり、郊外の物件価格を押し上げる要因となっています。

具体的には、川崎や大宮、船橋といった主要都市での需要の上昇です。都心部へのアクセスが良好でありながら、相対的に価格が抑えられていることから、子育て世帯や共働き世帯を中心に人気が続いています。新築物件の供給が限られる中で、中古市場に買い手の関心が集中している点も特徴です。

また、教育環境や住環境の良さが評価され、郊外の住宅地にはファミリー層の需要が集まっています。

地方主要都市:二極化が鮮明に

大阪、名古屋、福岡など人口流入が続く都市においても、不動産価格の上昇基調が続いています。

特に福岡では、観光増加が追い風となり、商業地を中心に大幅な価格上昇が記録されています。さらに熊本では、台湾積体電路製造(TSMC)の工場建設により周辺エリアの地価が急激に上昇しており、産業立地を背景とした価格上昇は今後も継続すると見込まれます。

一方で、人口減少が深刻な地方都市では価格下落も進んでいます。特に東北や四国の一部地域では、需要の縮小が不動産価格に直接影響し、下落傾向が鮮明になっています。

また、投資用不動産への需要は都市部に集中しており、利回りを重視する投資家は人口減少地域を敬遠する傾向が強まっています。その結果、都市部と地方部の価格格差は一層拡大しており、地域ごとの二極化が鮮明になりつつあります。

【参考:熊本県公式サイト「令和7年地価公示(熊本県分)」】

「自分の物件は今が売り時なのか?」と気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家が最新の市況を踏まえて最適な売却プランをご提案いたします。

【築年数別】2025年の不動産の売れやすさと価格動向

同じ不動産でも、築年数で売れやすさや価格の出方は大きく変わります。

築年数ごとに市場でどのような評価を受けているのかを整理してみましょう。

築10年以内:高値売却が期待できる

2025年の市況では、築浅物件に対する需要が特に旺盛です。築浅は一般的に「新築からの値崩れが顕著」と言われますが、条件の良い物件では新築価格の8~9割程度での売却も期待できます。

管理状態が良好であれば、購入価格を上回る売却価格を期待できる場合もある。

需要の高いエリアでは、新築との価格差が比較的小さく、買い手からの安心感が強い点が魅力です。

築15〜20年:価格安定で実需・投資家の双方に人気

築15~20年の物件は価格の安定性が高く、実需購入者と投資家の双方から人気が高いです。新築に比べて価格が手頃でありながら、まだ十分な居住性能を保っているため、コストパフォーマンスに優れています。

ただし、この年代では管理状態による価格差が大きく現れます。適切な修繕が行われ、管理組合が機能している物件と、修繕が不十分な物件では売却価格に数百万円の差が生じることも珍しくありません。

築20年超:リフォーム需要で売れやすくなる

築20年を超えた物件は、リフォームを前提とした購入を検討する買い手からの注目が高まっている。割安での購入を希望する実需層に加え、利回りを重視する投資家からも一定の需要がある。

選択肢 | メリット | デメリット | 向いているケース |

①自分でリフォームして売る |

|

|

|

②現状のまま売る |

|

|

|

③買取再販業者に売却 |

|

|

|

①は自分で信頼できるリフォーム業者のツテがなければ難しく、③も業者によっては大きく買いたたかれる可能性があります。

こうした点を踏まえると、バランスが取れておすすめしやすいのは②「現状のまま売る」方法です。

築30年超:土地値・リノベーション前提の取引が中心

築30年を超えた物件では、建物価値よりも土地価値が重視されます。マンションでは法定耐用年数を意識した価格設定が必要となり、戸建てでは解体して建替えを前提とした需要も増加。

ただし、立地条件が優れている物件については、リノベーションベースでの需要もまだ存在します。

マンションの場合、築30年を超えると評価は大きく二極化しますので、「立地」「ブランド」「管理状況」の三点から物件の資産価値を確認しておくことが重要です。

築40年超:出口戦略が問われる

築40年を超えた物件では老朽化リスクが高まるものの、立地次第では依然として需要があります。都心部の駅近物件や、希少性の高いエリアの物件では、土地値ベースでも相応の価格での売却が可です。

この年代の物件では、売却タイミングと出口戦略がとても重要です。大規模修繕の実施前や、建替え議論が本格化する前のタイミングでの売却が推奨されます。

海外資本が2025年以降の不動産価格に与える影響

観光客の回復によるインバウンド需要や、海外投資マネーの流入は2025年の価格動向を左右する大きな要素です。

ここからは、インバウンド需要による不動産市場への波及と海外投資家の動向と変化を順に見ていきましょう。

インバウンド需要による不動産市場への波及

2025年現在、日本のインバウンド需要は過去最高レベルになっています。大阪や福岡などの都市では、観光需要が周辺の地価や不動産価格を支える要因になっています。

ただし、現在開催中の大阪万博は一時的な需要を押し上げるものの、終了後は観光客数やホテル稼働率が落ち着く可能性があります。万博後にリピーター需要を取り込めるかどうかが、地価の底上げを左右するでしょう。

2005年に行われた愛知万博では、跡地が「ジブリパーク」として生まれ変わり、名古屋都心部や中部国際空港(セントレア)から距離があるにもかかわらず、今なお観光客を集め続けています。これは、万博後の跡地活用次第で、エリアの資産価値は大きく変わるという好例です。

大阪万博の夢洲でも同じ構図が考えられ、観光や商業の拠点として定着できれば周辺不動産に長期的なプラス効果が期待できます。売主や投資家にとっては「一時的な盛り上がりで売るのか、跡地開発を見越して保有を続けるのか」を見極める視点が求められます。

海外投資家の動向と変化

2025年現在も海外からの投資マネーは日本市場を下支えしていますが、最近は「資金流入が増えている」だけでは語れなくなってきました。

確かに住宅や物流を中心に大型取引は続いているものの、オフィス分野などでは参入ペースがやや鈍化しており、投資判断までの時間も長くなっています。

- 借入コストの上昇

- 為替リスク

- キャップレートの低下(※投資家が物件をより高い価格で買っている状態)

背景にはこういった要因があると考えられており、投資家は一段と慎重な姿勢を見せています。

海外投資家の存在感は依然として強い一方で、対象となるセクターやエリアは以前よりも選別色が濃くなっています。

都市部の一等地や住宅系アセットは資金が集まりやすい反面、周辺エリアや収益性の低い物件は売却に時間がかかる可能性があります。

リセールバリューを判断する際には、「海外マネーが集まりやすい領域に自分の物件が含まれるか」を考慮し、売却タイミングを計りましょう。

まとめ

2025年の不動産市場は、都心部での新築の高騰による中古需要の拡大と、都市と地方・築浅と築古の二極化が同時に進んでいます。

築年数ごとに評価は大きく変わり、築浅は高値が狙える一方で、20年超ではリフォームや売却手段の選択が成否を分けます。

また、インバウンド需要が引き続き活発な中、万博後の跡地活用や海外投資マネーの動向など外部要因も無視できず、物件ごとに戦略を立てることが欠かせません。

市場を一括りに捉えるのではなく、自分の物件の立ち位置を見極めることが成功へのカギとなります。特に金利や為替の変動といったマクロ環境も価格に影響を与えるため、常に最新の動きを押さえておく必要があります。

「自分の物件は今が売り時なのか?」と気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家が最新の市況を踏まえて最適な売却プランをご提案いたします。

コメント