長年続けてきたアパート経営も、60代・70代を迎えると新たな問いが浮かんでくるものです。

- アパート築年数の経過

- 増大する修繕費への懸念

- 自身の体力や判断力の変化

上記のような観点から、今後の経営方針について迷うことは自然なことです。

この記事では、高齢オーナーの方が直面しやすい課題を整理し、「続ける・手放す・建て替える」——3つの道の考え方をわかりやすく解説します。

アパート経営の今後に迷いがある方は、専門家の視点を取り入れてみませんか。現状の資産分析から相続・税務まで、家族に安心を残すための最適な選択をご提案します。

| この記事で分かること |

|---|

|

目次

- 高齢オーナーの悩み「アパート経営を続けるか、やめるか」

- 高齢オーナーが直面しやすい3つの現実

- 1. 修繕費が重くのしかかる「老朽化リスク」

- 2. 空室リスクの増加と入居者ニーズの変化

- 3. 管理業務の負担と心身の疲れ

- 相続を前提に考えたときの3つの課題

- 「節税=正解」とは限らない

- 遺産分割の難しさと家族間トラブル

- 子どもが経営を引き継げるとは限らない

- 高齢者オーナーが取れる3つの選択肢

- 1.現状維持で経営を続ける場合

- 2.売却して現金化する場合

- 3.建て替えて収益性を高める場合

- 家族と「経営を共有しよう」

- 家族で共有しておきたい「今のアパート経営の実態」

- 将来に備える「修繕・相続・リスクの見える化」

- 家族間でズレをなくす「意思と役割の確認」

- 「もしもの時」に備える仕組みづくり

- まとめ|専門家と一緒に「引き継ぎ設計」を

高齢オーナーの悩み「アパート経営を続けるか、やめるか」

「このまま続けるべきか」

「子どもに引き継ぐべきか」

「今が売却のタイミングなのか」

60~70代を迎える不動産オーナー達の多くが、こんな悩みを抱えています。

結論としては、今の経営を見直す「転換のタイミング」に来ているといえます。

理由として、築年数や体力の問題、家族との意思疎通や相続の現実といった要素も重なってくるためです。

この年代になると、以前にも増して物件の修繕や管理、さらに税金や相続のことまで気にかかるようになります。

「どれが正解なのか」が見えにくく、判断を先延ばしにしてしまう人も少なくありません。

しかし、経営判断を「今」考えることは、家族に最大限の資産と安心を残すことでもあります。これまで通りに続けるのも、方向転換するのも、まずはすべて「現状を正しく把握する」ことから始まります。

高齢オーナーが直面しやすい3つの現実

年齢を重ねるにつれて、これまで意識してこなかった問題が少しずつ表面化してきます。

まずは、多くのオーナーがぶつかる「現実的な課題」について具体的に見ていきましょう。

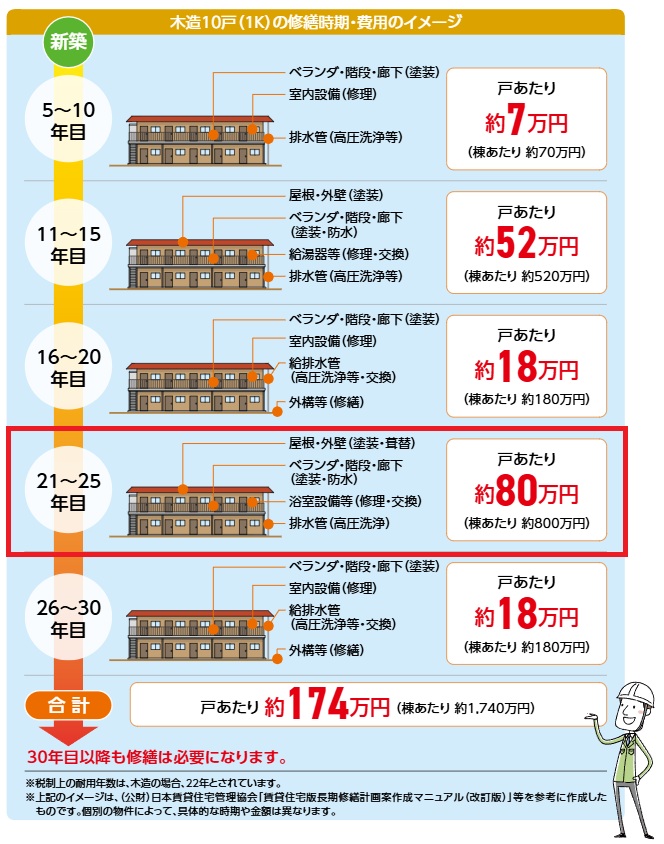

1. 修繕費が重くのしかかる「老朽化リスク」

築25年を超えるアパートでは、躯体や設備の劣化が深刻になります。

給湯器やエアコン、配管、外壁、階段、ベランダ、外構といった設備関係の修理・交換周期が近い時期に重なってきます。

(出典:国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」)

修繕は「いつやるか」によってもコストは変わります。小規模のうちに手を打てば200万円で済むところが、放置すれば修繕箇所が広がり600万円かかることもあります。

問題は、修繕が必要になる時期が、オーナー自身の体力や判断力の衰えと重なること。

以前は業者選定や見積もり比較も苦にならなかったのに、今は「どの会社に頼めばいいかわからない」「一度に決めるのが不安」と感じる方も多いでしょう。

実際、「修繕を後回しにした結果、退去者が出てしまった」というケースもあります。

2. 空室リスクの増加と入居者ニーズの変化

築年数が経過するほど、空室は増えやすくなります。特に地方や郊外エリアでは、この傾向が顕著に表れているようです。

理由のひとつに、入居者の価値観の変化があります。築年数が新しいに越したことはありませんが、かつて、入居者に求められる条件は「安ければいい」「駅から近ければいい」というものでした。

しかし、時代の変化とともに「設備の充実度」や「快適さ」を求める入居者が増えています。一部のエリアでは、Wi-Fi、宅配ボックス、独立洗面台、エアコン、浴室乾燥機が「あることが前提」になりつつあるのです。

ここで判断に迷うのが、「どの層を狙うか」です。

ターゲット層 | 求められる設備 | 投資額の目安 |

若年層(20~30代) |

| 約30〜50万円/戸 |

高齢者層(60代~) |

| 約50〜80万円/戸 |

たとえば、立地が駅近など若者が多いならWi-Fi設備を導入、高齢者が多い地域ならバリアフリー化を強化というように、地域特性に応じた改修が必要です。

入居者層の変化は賃料にも影響します。

単身者向けの1Kは家賃相場が頭打ちですが、高齢者向けのリフォーム物件は「見守り・安否確認付き」などの付加価値で家賃を維持できるケースもあります。

3. 管理業務の負担と心身の疲れ

管理業務の負担は、年齢とともに確実に増していきます。

特に自主管理の場合、入居者からの連絡は24時間いつ来るかわかりません。

- 入居準備

- 退去立ち会い、原状回復

- 定期清掃

- 設備の修理・交換

- 家賃の入金関連

- クレーム対応

どれも細かな作業ですが、積み重なると大きなストレスになります。

管理会社に委託すれば、家賃の5%程度を支払うことで管理業務を代行してもらえます。

これまでのように、管理に携わりたいのであれば「どこまで任せるか」「修繕の最終判断は誰が行うか」など、委託範囲を明確にしたうえで一部の業務を委託するとよいでしょう。

また、経営に関する事務処理も大変な作業です。

確定申告・減価償却・固定資産税の支払いなど、税金関連の作業は年々複雑化しています。ここを税理士に委任するだけでも、精神的な負担はかなり減ります。税理士費用は年間10〜20万円程度ですが、時間と安心を買うと考えれば妥当な金額です。

アパート経営の今後に迷いがある方は、専門家の視点を取り入れてみませんか。現状の資産分析から相続・税務まで、家族に安心を残すための最適な選択をご提案します。

相続を前提に考えたときの3つの課題

ここでは、実際にトラブルや誤解が起こりやすいポイントを整理してみましょう。

「節税=正解」とは限らない

意外にも、不動産オーナーの多くは現役のうちは「子どもに相続させる」という考えを持っていません。今はまだ自分が経営者という感覚が強く、「相続はまだ先の話」と感じていることや、「ローンのある不動産=負債」と考えるためです。

しかし実際に年齢を重ね、相続が現実味を帯びてくると、真っ先に思い浮かぶのが「節税」という言葉。

所有する不動産を第三者に賃貸している場合、相続税評価額を抑えられ節税効果があるとされています。しかしながら、空室が多い物件ではその効果が半減します。

空室率が高い物件は、収益還元法による評価が下がり、結果的に資産としての魅力が低下してしまうのです。

また、修繕費を十分に積み立てていないと、相続後すぐに大規模修繕が必要になり、子どもが困るケースもあります。資産のつもりで残したはずが、「費用負担ばかりが増えるマイナス資産」になってしまうのです。

遺産分割の難しさと家族間トラブル

不動産は「分けにくい資産」です。

そのため、複数の相続人がいる場合、「誰が相続するのか」「どう評価するのか」で揉めやすくなります。

相続人すべての共有名義にした結果、修繕費の負担をめぐって対立が起きることもあります。また、売却しようにも、全員の同意が必要となるため、話が進まなくなってしまうのです。

【不動産を複数人で相続する際の問題点】

よくあるケース | 結果 |

相続人が複数で意見が割れる | 売却・修繕が進まない |

子供が遠方に住んでいる | 自主管理・修繕対応ができない |

賃貸経営の知識がない | 収支把握ができず赤字になる |

こうしたリスクを減らすには、生前に具体的な分割方法を決めておくことです。

たとえば「長男にアパートを相続させ、次男には現金で代償分割する」などです。これらは、遺言書や家族信託で明確に定めておくのが理想です。

子どもが経営を引き継げるとは限らない

相続後の大きな問題点は、子供が経営を引き継ぐことができないこと。

不動産の知識がなく仕組みを理解していないまま引き継ぐと、空室が増え、収益が悪化します。

最近では、生前贈与と経営指導を組み合わせるオーナーも増えています。たとえば、規模の小さな1棟だけ名義を変え、半年間は親と子で共同運営してみる。

実際の家賃管理・修繕対応を経験することで、子どもも責任感を持ちやすくなります。

アパート経営の今後に迷いがある方は、専門家の視点を取り入れてみませんか。現状の資産分析から相続・税務まで、家族に安心を残すための最適な選択をご提案します。

高齢者オーナーが取れる3つの選択肢

アパート経営の形は一つではありません。

続ける・売る・建て替える、それぞれの特徴と向いているケースを比較してみましょう。

選択肢 | 向いている人 |

現状維持 |

|

売却 |

|

建て替え |

|

1.現状維持で経営を続ける場合

立地や入居率が安定しているなら、無理に方向を変える必要はありません。築年数が浅く、管理が行き届いている物件なら、今の体制を維持するのが得策です。

ただし、時間の経過とともに修繕費や原状回復費は確実に増えます。「年1回の収支点検」と「5年ごとの修繕計画見直し」を習慣にしましょう。

自主管理をしている場合、オーナー自身の健康や判断力も、今後の経営に影響します。心身の衰えにより、管理業務が難しくなるだけでなく、物件の売却・修繕契約などの法的手続きができなくなるリスクも。その場合、後見人制度の利用や家族の代理手続きが必要となり、追加コストや時間がかかります。

また、判断力が鈍っているときに家賃交渉を受けてしまい、つい「まあいいか」と相場より安く貸してしまう可能性もあります。

その差は月に数千円でも、何年も続けば大きな損になってしまいます。

経営を続けるなら、早めに家族に相談し、信頼できる管理会社を見つけましょう。

2.売却して現金化する場合

経営の負担を減らしたい人や、相続人が遠方に住む場合は売却も選択肢です。現金化することにより、分割がしやすく、家族間のトラブルを防ぎやすくなります。

ただし、築古物件や立地が弱いエリアでは、希望価格で売れない可能性もあります。3社以上に査定を依頼し、相場を把握してから決断しましょう。

人は年齢を重ねるほど、売却に対して慎重になる傾向があります。もし、認知症を発症すると、売却契約そのものが無効になるリスクがあります。

売却を検討しているなら、判断力がしっかりしているうちに動くことが重要です。

タイミングを逃さず動くことで、希望に近い条件で売却できる可能性が高まります。

【関連記事:認知症の親の不動産問題、どう解決する?売却の流れと活用できる制度】

3.建て替えて収益性を高める場合

資金的な余裕があり、立地にも恵まれているなら、建て替えを検討するのも一つの方法です。古くなった建物をそのまま維持するより、思い切って新しくした方が結果的に収益を保ちやすいケースもあります。

ただし、いくつか注意が必要です。

既存の物件に入居者がいる場合、すぐに建て替えへ踏み切るのは難しいのが現実です。「建物の安全性が著しく損なわれている」など法的な正当事由がない限り、強制的に退去させることはできません。

そのため、定期借家契約への切り替えや更新時の建替え予定の説明など、時間をかけて準備を進める必要があります。

また、建築費は年々上がっているため、投資回収には時間がかかります。

さらに、高齢者でもアパートローンを組めるケースはありますが、団信(団体信用生命保険)が付けられないことが多いです。

いざというとき家族に負担が残らないよう、返済計画やリスクについて家族としっかり話し合っておくことが大切です。

家族と「経営を共有しよう」

不動産は自分だけでなく、家族の将来にも関わる資産です。高齢者によるこれからのアパート経営は、一人で抱える時代ではありません。家族で話し合い、アパート経営の仕組みや現状を共有しましょう。

家族で共有しておきたい「今のアパート経営の実態」

まずは、いまの経営状況を家族が正確に把握しておくことが第一歩です。

数字や契約内容を整理しておけば、いざというときにも安心して引き継ぐことができます。

アパート経営の現状を把握するためのチェック項目

- 各部屋の契約内容・入居期間

(※一式まとめたファイルなどを共有するとよい) - 管理会社との契約形態(管理委託/サブリース)

- 現在の家賃収入と入居率

- 月ごとの収支(家賃・返済・税金・管理費など)

- 銀行や金融機関の担当者名・連絡先

- ローン残高・金利・返済期間、団信加入状況

- 火災保険・地震保険などの加入状況

- 修繕・リフォーム履歴と今後の予定

- 修繕積立金・予備費の残高

将来に備える「修繕・相続・リスクの見える化」

今後の支出や相続時の資産評価を、事前に“見える化”しておくことが大切です。

後から「こんなはずでは」とならないよう、数字ベースで把握しておきましょう。

将来の資産維持・相続を見据えたチェック項目

- 建物の築年数と耐用年数

- 現在までのキャッシュフローの貯蓄状況

- 今後の修繕計画と概算費用

- 周辺エリアの家賃相場・空室率の動き

- 相続時の想定評価額(路線価・固定資産税評価)

- 相続税・贈与税の概算と税理士相談履歴

- 所有名義(個人・法人・共有)

- 相続人の人数と分割方針

家族間でズレをなくす「意思と役割の確認」

経営の数字だけでなく、家族の気持ちを共有しておくことも大切です。

誰が引き継ぎたいのか、どんな形で関わりたいのかを、元気なうちに話し合いましょう。

経営承継・引き継ぎ体制のチェック項目

- 経営を引き継ぎたい人の有無、人数

- 売却・継続に対する家族の意向

- 家族それぞれの役割(修繕・経理・入居対応など)

- 緊急時に誰が代行できるか

- 経営関連のパスワード・契約書類の保管場所

- 税理士・司法書士・管理会社の連絡先一覧

「もしもの時」に備える仕組みづくり

オーナーが判断できなくなったとき、経営を止めない仕組みを整えておきましょう。

制度を活用しながら、家族が迷わず動ける環境をつくることが安心につながります。

リスク対策・緊急時対応のチェック項目

- 認知症など判断力低下時の対応(家族信託・後見人制度)

- 災害・事故時の連絡体制(家族・管理会社・保険会社)

- 建物の耐震・防災状況の確認

- 引き落とし口座・資金繰りの把握

- 家族の生活費・医療費の備え

- 相続発生時の手続き手順(登記・申告・名義変更など)

こうした項目を整理しておくことで、家族も経営の全体像を把握でき、いざというときにも慌てず対応できます。いまのうちから話し合い、家族が安心して歩んでいける体制を整えていきましょう。

まとめ|専門家と一緒に「引き継ぎ設計」を

アパート経営の「引き継ぎ方」に、正解はありません。

続けるのも、売るのも、建て替えるのも、それぞれの家族の事情によって最適解は変わります。

大切なのは、「現状の不動産経営」だけでなく「次の世代がどのように受け継ぐか」を見据えて設計することです。

そのためには、税理士・司法書士・不動産業者といった専門家に早めに相談してみましょう。節税や資産評価、実際の手続きをサポートしてもらうことが安心につながるでしょう。

そして、どんな専門家よりも大切なのが「家族との話し合い」です。

数字や書類上だけでなく、自身が「どんな思いでこの物件を取得し、そして守ってきたのか」を伝えることも、立派な引き継ぎのひとつ。

将来のトラブルを防ぐことはもちろん、家族の絆をより深めるきっかけにもなります。

焦らず、少しずつ「不動産の引き継ぎ設計」を進めていきましょう。

アパート経営の今後に迷いがある方は、専門家の視点を取り入れてみませんか。現状の資産分析から相続・税務まで、家族に安心を残すための最適な選択をご提案します。

コメント