多くの賃貸物件で採用されている、人気のクッションフロア。その手軽さと経済性から多くの不動産投資オーナーに選ばれていますが、同時に「傷」にまつわるトラブルも増加しています。 本記事では、クッションフロアの傷における責任分担から具体的な対処法まで、オーナーが押さえるべきポイントを詳しく解説します。

正しい知識を持つことでトラブルを未然に防ぎ、安定した運営につなげることができます。具体的な対応でお悩みの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

| この記事で分かること |

|---|

目次

クッションフロアとは何か

まず前提として、クッションフロア(以下「CF」)とは塩化ビニール樹脂を主材料とする床材のことです。歩くと沈み込むような感覚があり、水や汚れに強いため賃貸の浴室・洗面所などにも多く使われています。

クッションフロアとフローリングの特徴

| クッションフロア | フローリング | |

| 材質 | 塩化ビニール樹脂を主成分としたシート状の床材。柔らかくクッション性がある。 | 天然木または合板を使用。表面に化粧材や無垢材を使う場合もあり、硬さがある。 |

| 金額 | 約2,500〜3,000円/㎡程度(材料+施工費の目安)。比較的安価。 | 約6,000〜15,000円/㎡程度(種類・グレードによる)。高め。 |

| 種類 | 木目調・石目調・タイル調などデザインが豊富。賃貸でも好みに合わせやすい。 | 無垢フローリング、複合フローリング、遮音フローリングなど。グレードや質感に幅がある。 |

| 張替頻度 | 耐用年数は約6年前後。傷やへこみ、めくれが出やすく、入居ごとに張替えになることも多い。 | 耐用年数は10〜20年以上。傷は研磨や再塗装で補修できるため、全面張替えは少なめ。 |

クッションフロアが賃貸物件で選ばれる理由

クッションフロアが賃貸物件で選ばれるのは、入居者・オーナー双方にとってメリットが多いからです。

施工費用が安く、入居者にとってもデザイン性が高いため満足度を得やすく、結果として空室対策にも効果的です。

- 圧倒的なコストパフォーマンス

- メンテナンスの手軽さ

- 多様なデザインバリエーション

木目調・石目調・タイル調など豊富なデザインがあり、入居者の好みに合わせやすいうえ、価格も安いのが大きな魅力です。

クッションフロアのデメリット

しかし、メリットが多い一方で注意すべき弱点もあります。適切に扱わなければ修繕費がかさみやすく、オーナーにとって長期的なコスト負担につながる点は押さえておく必要があります。

- 家具の重さによるへこみ、設置跡・加工跡が目立つ

- キャスター付きイスなどでの擦れ・傷がつきやすい

- 熱・水分・直射日光などにより変色・膨れ・剥がれが発生することがある

クッションフロアの最大の弱点とも言えるのが「傷のつきやすさ」。これらが退去時の「原状回復」における紛争の温床になります。

クッションフロアの傷は誰の責任?【オーナー負担 vs 入居者負担】

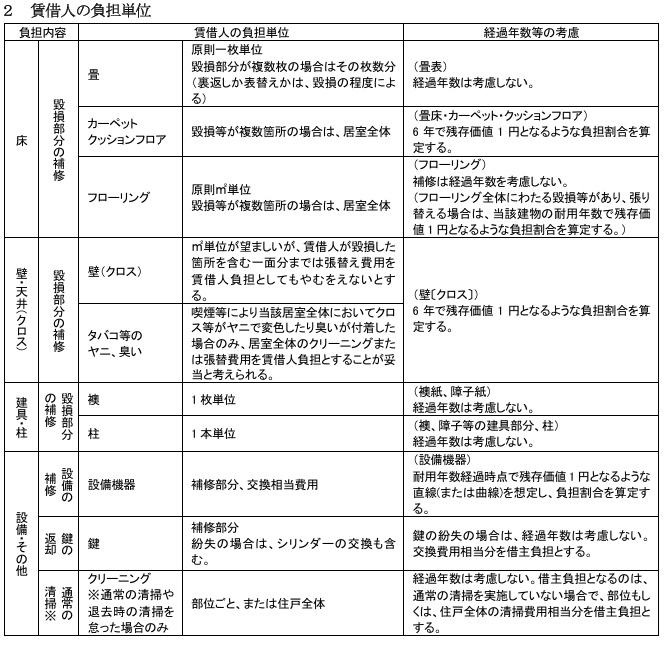

クッションフロアの修繕費は、実際どこまでがオーナー負担になるのか――。それは、クロスなど他のものと同じように、国土交通省のガイドラインに沿って決められることが一般的です。ですが、クッションフロアは柔らかく沈みやすい素材です。そのため、冷蔵庫やソファなど重量のある家具・家電を置いた跡の凹みをめぐって、責任の所在でトラブルになることが少なくありません。

オーナー負担となる事例

入居者が通常の使い方をしていても、避けられない劣化や損耗についてはオーナー負担となるのが一般的です。たとえば、日当たりによる色あせや経年による表面の劣化、家具を置いた際にできる軽い凹み跡などが挙げられます。

クッションフロアは柔らかい素材のため、一時的な凹みであれば退去後に数日〜1カ月ほど放置することで自然に戻ることもあります。こうした性質を踏まえると、入居者に責任を求めるのは難しく、オーナーが修繕費を負担するのが妥当と考えられます。ガイドラインでは、クッションフロアの耐用年数はクロスと同じく6年とされていますので、入居者が6年以上住んでいた場合には、基本的に全額オーナー負担で原状回復が必要です。

(出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) 26頁)

入居者負担となる事例

一方、入居者の不注意や過失によって発生した傷や汚れは、入居者負担となるのが一般的です。たとえば、キャスター付きの椅子をそのまま使用して擦り傷を多数つけてしまった場合や、冷蔵庫を引きずって深い傷を残してしまった場合などが典型例です。

長期間にわたって重たい家具を置いていた場合には、跡が戻らず残ってしまうことも少なくありません。ソファやベッドといった重量家具を設置する際には、カーペットやジョイントマットを敷くことで凹みを予防できます。これを怠った場合、入居者の管理不足とみなされ、過失扱いとなるケースもあるため注意が必要です。

また、犬や猫などのペットを飼育している場合、ひっかき傷ができてしまうことはよくある話です。通常、ペットを飼育していなければ発生しない傷なので、こちらは入居者負担となります。

正しい知識を持つことでトラブルを未然に防ぎ、安定した運営につなげることができます。具体的な対応でお悩みの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

クッションフロアの傷は自分で修復できるか?

クッションフロアの傷は程度によって対応が変わります。軽い傷ならDIYで補修することで修繕費を抑えられますが、深い傷や広範囲の劣化は業者依頼が必要になります。オーナーにとっては、その見極めが無駄な出費を防ぐポイントです。

DIYによる修復方法①:熱を加える

クッションフロアのへこみは、熱を加えることで表面が戻りやすくなることがあります。これは、素材である塩化ビニール(PVC)が熱と水分で軟化する性質を利用した方法です。専用道具がなくても家庭にあるもので試せるのが魅力です。

修復手順

へこみ部分に水分を含ませた布を置き、その上からドライヤーや低温のアイロンを短時間あててみましょう。熱と湿気で素材がやわらかくなり、沈んでいた部分が少しずつ持ち上がってきます。

【気をつけたいこと】

温度を上げすぎると逆に変色やテカリが出ることがあります。同じ場所を長く温め続けるのも劣化の原因になるため、こまめに状態を確認しながら行うことが大切です。

この方法は「簡単に試せる応急処置」に近いものです。完全に新品同様とまではいきませんが、見た目の印象を改善できれば、余計な修繕費をかけずに済むケースもあります。

DIYによる補修方法②:補修シートやパッチを使う

直径2〜3cm程度までの小さな傷や欠け・削れであれば、市販の補修シートやパッチを使うのも有効です。クッションフロアと似た色や柄を選べば、目立ちにくく仕上げることができます。

クッションフロアは表面にプリント層と透明保護層があり、この部分が欠けると基材の白っぽい色が露出してしまいます。これを放置すると水分が浸入し、下地の劣化やカビの原因になるのです。

修復手順

傷や欠けている部分のほこりや汚れを取り除いて綺麗にしたら、補修シートを傷の大きさに合わせてカットします。傷の上からしっかりと貼り付け、空気が入らないように押さえます。

【気をつけたいこと】

色味や柄が完全に一致しないと、かえって目立ってしまうことがあります。購入前に床材の雰囲気に合うものを確認しましょう。粘着力が弱いと剥がれやすいため、貼り付け前に下地を乾燥させておくことが大切です。

補修シートはあくまで表層を覆う応急処置であり、素材そのものの強度を回復させるわけではありません。そのため、入居者退去までの暫定対応や軽微な傷への利用に適しています。とはいえ、短時間で施工でき、費用も数百円程度と手軽な方法ですが、仕上がりの自然さは選ぶシートの品質に左右されます。

専門業者への依頼が必要な傷

DIYでの補修が難しいケースでは、早めに専門業者へ依頼するのが賢明です。無理に自分で直そうとすると、かえって状態を悪化させることもあります。特に以下のような傷や劣化は、プロに任せるのが安心です。

- 広範囲にわたる傷や剥がれ:5〜10cm以上の損傷や、床全体に劣化が広がっている場合。

- 深くえぐれた傷や穴:下地が見えるほどの欠損はDIYでは隠しきれません。

- 水漏れや湿気による浮き・カビ:内部まで劣化しているため、表面補修では対応不可。

- 柄や色が複雑なクッションフロア:部分補修では違和感が出やすく、プロの技術で張り替えた方が自然に仕上がります。

業者依頼は費用がかかるものの、見た目の美しさだけでなく、床材の耐久性や衛生面を守るためにも重要です。長期的に見れば、不動産の価値を保つための投資と考えることができます。

修繕費用の詳細と相場

業者に依頼するとなると、最も気になるのはやはり「費用感」でしょう。修繕費用は傷の大きさや範囲、施工方法によって大きく変わります。部分補修で済む場合は数千円程度で収まることもありますが、張り替えが必要となれば数万円単位になるケースも少なくありません。

【修復方法別費用一覧】

| 修復方法 | 対象傷 | 費用相場 | 所要時間 |

| 補修材充填 | 表面傷・小穴 | 500~2,000円 | 30分~1時間 |

| パッチ修復 | 中程度の損傷 | 2,000~4,000円 | 2~3時間 |

| 部分張り替え | 深い傷・広範囲 | 5,000~8,000円/㎡ | 半日 |

| 全面張り替え | 全体的な劣化 | 30,000~50,000円/6畳 | 1日 |

なお、「全面張り替え」を行う場合は、「既存のクッションフロアをめくって新しいものに貼り替える方法」と「既存の床材の上から重ね貼り(上張り)する方法」があります。施工内容によって費用や仕上がりが異なるため、物件の状態や予算に合わせて選ぶことが大切です。

管理会社が実施すべき対策

修繕費用の明細を見て『本当にこれで妥当なのだろうか?』と感じたことはありませんか。クッションフロアは、フローリングよりも傷つきやすい材質であるため、退去後の修繕が発生しやすい箇所です。管理会社はオーナーに請求するだけでなく、日常のチェックや契約書の工夫など、やるべきことがたくさんあります。

定期点検による早期発見・予防メンテナンス

体制の整った管理会社は、退去時の高額修繕を避けるため、入居中の定期点検を徹底しています。

たとえば、洗面所やキッチンなど水回りのクッションフロアは、わずかな水漏れでも下地が傷むため重点的に確認します。早期にパッチ補修(1㎡あたり3,000円程度)で対応できれば、全面張替えを回避することが可能です。

点検記録をデータとして蓄積しておくことで、劣化の進行度合いや修繕の最適なタイミングを予測でき、計画的な維持管理にもつながります。

契約書・重要事項説明における明確化

トラブル防止のため、入居時の契約書で原状回復の範囲を明確に規定することが重要です。

| 入居者負担となるケース | オーナー負担となるケース |

|

|

経験豊富な管理会社では、床材に関する日常的に発生しやすい事案について、貸主と借主のどちらに責任があるのかを契約書で具体的に明示しています。

退去立会いとオーナー報告の標準化

入居者が「覚えていない」「自分は傷をつけていない」と主張するのを防ぐため、退去時の立会いを必須とすることも基本的な対策です。入居者が転勤や急な予定で立ち会えないケースもありますが、管理会社には客観的で分かりやすい記録方法が求められます。

写真を残すことは当然ですが、写真だけでは伝わりにくい損耗も存在します。そのため、クッションフロアなどの床材は段階評価で状態を明示し、視覚情報と合わせた報告がよいでしょう。

(例)5段階評価をする場合

- A評価: 新品同様(修繕不要)

- B評価: 軽微な使用感(クリーニングのみ)

- C評価: 部分的な損耗(部分張替え必要)

- D評価: 全体的な劣化(全面張替え推奨)

- E評価: 重大な損傷(緊急張替え必要)

各評価に応じた修繕内容と概算費用を即座に算出し、オーナー様へ報告します。大きな修繕が必要な場合は複数社の見積もりを取得し、最適な提案を行うのが一流の管理会社の対応です。

入居者教育とコミュニケーション強化

傷やへこみが出やすいクッションフロア物件では、入居者にあらかじめ注意点を伝えておくことが大切です。ちょっとした工夫を知ってもらうだけで、無駄な修繕を防ぐことにつながります。管理会社は、仲介会社や入居者とのやり取りの中で次のような取り組みを実践しています。

具体的な対策例

- 仲介会社と連携し、「クッションフロアなので重い家具を置くときはマットを敷いてください」と案内時に伝えてもらう。

- 入居時の重要事項説明の中に、床材の修繕に関する注意を加えてもらう。

- 入居後は共用部の掲示板に掲示し、普段から注意喚起できるようにする。

- ニュースレターやメールで簡単なメンテナンスのコツを定期的に知らせる。

- 入居者からの小さな相談にも素早く対応し、早期発見・早期対処を徹底する。

こうした仕組みを作っておけば、入居者も「どう気を付ければいいか」が分かりやすく、結果的にオーナーの修繕負担を軽減することにつながります。

クッションフロアの修繕や管理は、日々の小さな対応の積み重ねで大きな差が生まれます。

「失敗しない賃貸管理」を実現したい方は、ぜひ下記より詳しいノウハウをご覧ください。

まとめ

クッションフロアは、木目調や石目調などデザインが豊富でコストも抑えられるため、賃貸物件で広く採用されています。一方で傷やへこみがつきやすく、退去時に「オーナー負担か入居者負担か」で揉めやすい点が大きな注意点です。

原状回復の判断は、国土交通省のガイドラインに基づき「経年劣化や通常損耗=オーナー負担」「故意・過失による損傷=入居者負担」と区別されます。ただし、クッションフロアの耐用年数は約6年とされ、経過年数に応じて負担割合が変わる点も押さえておく必要があります。

また、管理会社はオーナーにただ請求するのではなく、契約書でのルール明記、入居時の現況確認、退去時の透明な精算、予防的なアドバイスなどを行うことが求められます。

責任の境界を明確にし、費用感を理解したうえで、管理会社と協力しながらトラブルを防ぐことが、長期的な投資成果につながるでしょう。

正しい知識を持つことでトラブルを未然に防ぎ、安定した運営につなげることができます。具体的な対応でお悩みの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

コメント