「マンションを貸したいけど、手数料って結局いくらかかるの?」

「不動産会社にいろいろ言われて、何が本当に必要な費用なのか分からない…」

このような不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

マンションを貸すときの主な手数料は、「仲介手数料」と「管理委託手数料」の2つです。そしてこれ以外にも、こまごまとした手数料がかかることがあります。

本記事では、マンションを貸すときにかかる手数料の種類と相場、実際にいくらくらいかかるのかのパターン別解説、そして「損をしないための管理会社の選び方」まで、わかりやすくご紹介します。

同じ管理手数料「5%」でも、不動産会社によってサービスの範囲や質に大きな差があることは少なくありません。そのため、手数料の料率だけでなく管理内容や保証の手厚さ、不動産会社の信頼性などで選ばないと後悔する羽目になりかねません。

マンションを貸すときの手数料について、事前に知っておくべきことを丁寧に解説したので、初めてで不安という方はぜひ最後までお読みください。

目次

- 1. マンションを貸すときの手数料1:仲介手数料は払わないケースが多い

- 1-1. 仲介手数料とは:入居者を見つけてくれた不動産仲介会社に払う成功報酬

- 1-2. ただし商習慣によりオーナーは仲介手数料を払わないケースが多い

- 1-3. 仲介手数料はゼロでも広告料や事務手数料がかかるケースが多い

- 2. マンションを貸すときの手数料2:管理委託手数料(賃料の3%〜5%が相場)

- 2-1. 管理委託手数料とは:物件管理の対価として支払うもの

- 2-2. 管理委託手数料は「家賃の3%・5%・10%など」

- 2-3. 管理委託手数料ごとの対応範囲

- 2-4. 管理委託すべきか・手数料で迷ったときの判断ポイント

- 3. マンションを貸すときの手数料3:その他

- 4. マンションを貸すときの手数料は、結局いくらかかるのか?

- 4-1. 通常パターン(比較的スムーズに客付けできるケース)

- 4-2. 条件が悪いパターン(築年数が古いなど)

- 4-3. サブリース契約パターン(空室リスクを完全に回避したいケース)

- 5. 手数料だけで不動産仲介会社・管理会社を選ぶのは危険

- 5-1. 管理委託手数料の安さでプランを選ばないほうが良いケースがある

- 5-2. 同じ管理委託手数料でも会社によって対応範囲が異なる

- 6. 仲介会社・管理会社を見極めるための4つのポイント

- 6-1.【集客力】不動産仲介会社に集客力があるかどうか

- 6-2.【対応力】不動産管理会社の対応スピードと丁寧さ

- 6-3.【コスパ】不動産管理会社の管理内容と料金のバランスが適正か

- 6-4.【専門性】不動産仲介会社が対応エリア・物件タイプに強いかどうか

- 7. マンションを貸すときの不動産会社選びにぜひルーム・スタイルをご検討ください

- 7-1. スピーディーな客付け(集客力の高さ)

- 7-2. 低価格で充実の管理プラン(24時間365日対応)

- まとめ

1. マンションを貸すときの手数料1:仲介手数料は払わないケースが多い

まずは、マンションを貸すときにかかる主な2つの手数料のうち、「仲介手数料」について解説していきます。

仲介手数料についての商習慣や、仲介手数料の代わりの費用なども理解していきましょう。

1-1. 仲介手数料とは:入居者を見つけてくれた不動産仲介会社に払う成功報酬

マンションを貸すときの「仲介手数料」とは、あなたのマンションの借り手(入居者)を見つけてくれた不動産仲介会社に対して支払う「成功報酬」のことです。

不動産仲介会社は、あなたの代わりに入居者を募集して、広告を出し、内見対応や契約手続きを行ってくれます。その対価として、入居者が決まったときに初めて発生する報酬が「仲介手数料」です。つまり、「入居が決まらなければ支払う必要がない」成果報酬型の料金といえます。

不動産仲介会社は、具体的に次のような業務を行ってくれます。

| 不動産仲介会社が行う主な業務 ・賃貸条件(賃料・敷金礼金など)を整理する ・ポータルサイト(SUUMO・ホームズなど)に物件情報を掲載する ・店舗に来店した顧客へ物件を紹介する ・物件の写真を撮影して、間取り図などを作成する ・問い合わせ(電話・メール)に対応する ・内見希望者を現地に案内する・入居申込を受け付けて、入居審査を実施する ・賃貸借契約書を作成し、契約手続きをサポートする ・宅地建物取引士による重要事項説明を行う ・契約完了後に鍵の引き渡しを手配する |

仲介手数料を支払うタイミングは、入居者(借主)との賃貸借契約の契約書を締結したあとが一般的です。支払い方法は、指定された銀行口座への振込が多くなっています。仲介手数料とは別に「広告料(AD)」を支払う取り決めをしていた場合は、同じタイミングでまとめて支払うのが一般的です。

まとめると、仲介手数料とは、自分(マンションの所有者)の代わりに入居者を見つけてくれたことに対しての、対価として支払うものといえるでしょう。

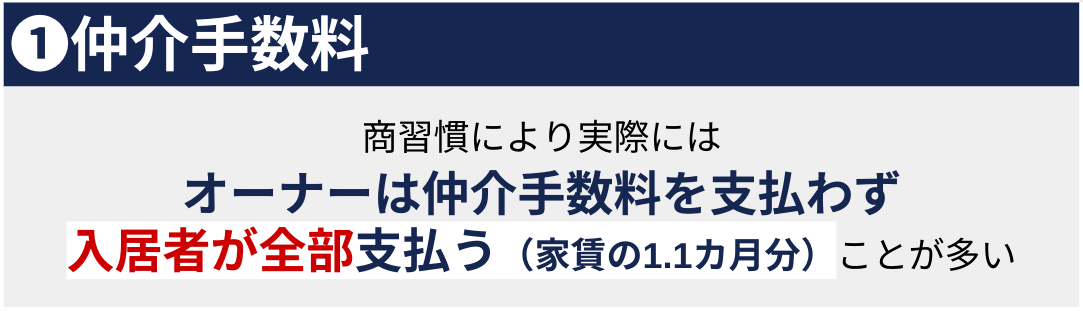

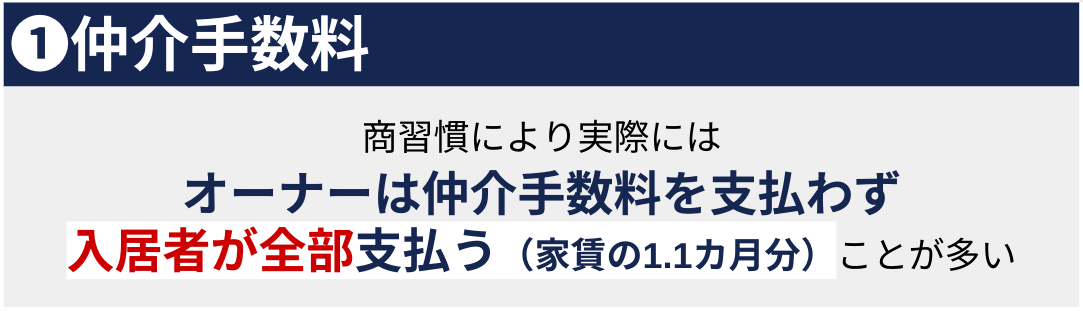

1-2. ただし商習慣によりオーナーは仲介手数料を払わないケースが多い

入居者を見つけてくれた成功報酬として存在する「仲介手数料」ですが、実務上は、マンションのオーナーは仲介手数料を支払わず、入居者側(借主)が100%仲介手数料を負担するケースがほとんどです。

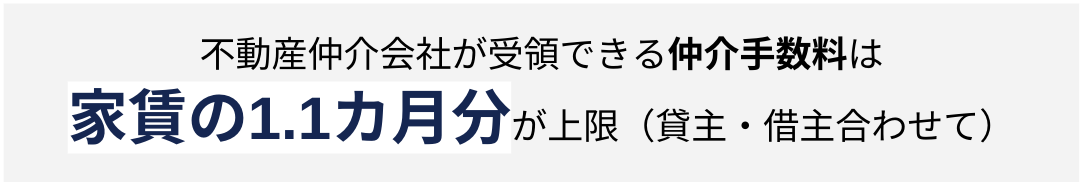

宅建業法(宅地建物取引業法)46条に基づく国土交通省の通達では、不動産仲介会社が貸主および借主から受領できる賃貸借取引の仲介手数料の合計を「1カ月分の家賃(税抜)×1.1倍の金額」以内と定めています。つまり、税込みだと賃料の1.1カ月分が上限額です。

たとえば、1カ月分の家賃が10万円(税抜)の場合、貸主(オーナー)と借主(入居者)から受領できる仲介手数料は、合計で11万円(税込)が上限となります。

仲介手数料は「貸主」と「借主」の両方から、それぞれ家賃の0.55カ月分まで請求できるとされています。しかし、どちらか一方の了承があれば、最大で1.1カ月分まで片方から受け取ることが可能です。

そして実務上では、不動産仲介会社が「借主のみから1.1カ月分の仲介手数料を受け取る契約」にしていることが多いため、オーナー側には請求されないケースが主流となっています。

たとえば、家賃10万円のマンションを貸す場合、仲介手数料の上限は11万円です。この上限いっぱいの金額を、入居者(借主)がすべて負担するというのがよくあるパターンです。不動産会社も借主側にしっかり説明して合意を得たうえで契約を進めます。

結果として、オーナーは仲介手数料を支払わずに済むという流れになります。

1-3. 仲介手数料はゼロでも広告料や事務手数料がかかるケースが多い

前述したように、オーナー側はマンションを貸すときの「仲介手数料」を支払わなくて済むケースが多いのですが、その代わりに「広告料(AD)」や「事務手数料」など他の名目で費用が発生するケースが一般的です。

わかりにくいですが、結局は、仲介手数料の支払いはなくても、実質的に「広告料」や「事務手数料」という名目で支払っているようなイメージとなります。

不動産仲介会社は、物件の掲載や内見対応、契約手続きなどの業務を代行してくれますが、オーナーから仲介手数料をもらわない場合、その対価を別の形で回収する必要があります。そのため、多くの場合、「広告料(AD)」や「事務手数料」として費用を請求されることになるのです。

広告料(AD)とは、入居者を早く見つけてもらうために不動産会社に支払うインセンティブのようなもので、家賃の0.5〜2カ月分程度が相場です。また、事務手数料として1〜3万円ほど請求されることもあります。

さらに、物件によっては写真撮影費や鍵交換費用などの細かい費用が加算される場合もあります。これらの費用は、契約時にまとめて請求されるケースが多く、事前の説明があるのが一般的です。

このように、オーナーが仲介手数料を支払わないからといって、すべて無料で貸し出せるとは限りません。仲介手数料の代わりに発生する費用の内容や金額については、事前に不動産会社としっかり確認しておくことが大切です。

2. マンションを貸すときの手数料2:管理委託手数料(賃料の3%〜5%が相場)

ここからは、マンションを貸すときの2つ目の「管理委託手数料」について解説していきます。

さきほど解説したように、1つ目の「仲介手数料」はかからないことが多いので、実質的に、マンションを貸す場合の主な費用といえば、毎月管理会社に支払うこちらの「管理委託手数料」になるでしょう。

管理委託手数料がどういうものなのかや、費用イメージについてしっかりと事前に知っておきましょう。

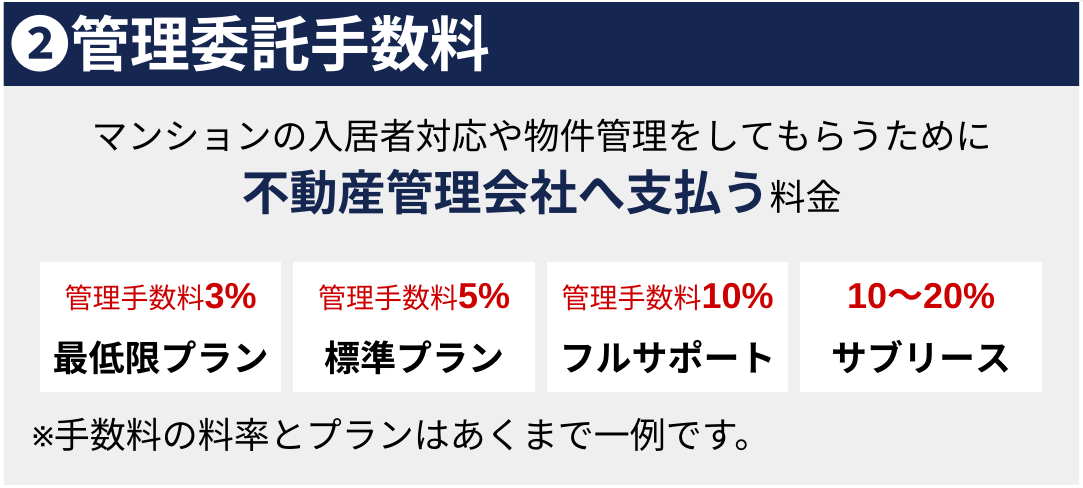

2-1. 管理委託手数料とは:物件管理の対価として支払うもの

管理委託手数料とは、マンションの入居者対応や物件管理を代行してもらうために、不動産管理会社へ支払う料金のことです。

賃貸経営では、入居者からのクレーム対応や家賃の回収、退去時の立ち合いなど、日常的な管理業務が発生します。これらをオーナー自身で対応するのは、手間も時間もかかります。そこで、管理会社に業務を任せることで、安心して物件を運営できるようになるのです。

たとえば、入居者が「お湯が出ない」「隣がうるさい」などのトラブルを訴えてきた場合、オーナーが直接対応するのは大変です。管理会社に委託していれば、24時間対応してくれる窓口があり、こうしたトラブルにも迅速に対応してくれます。

管理委託手数料は「安心してマンションを貸し出すための対価」として支払うものと考えると納得しやすいでしょう。

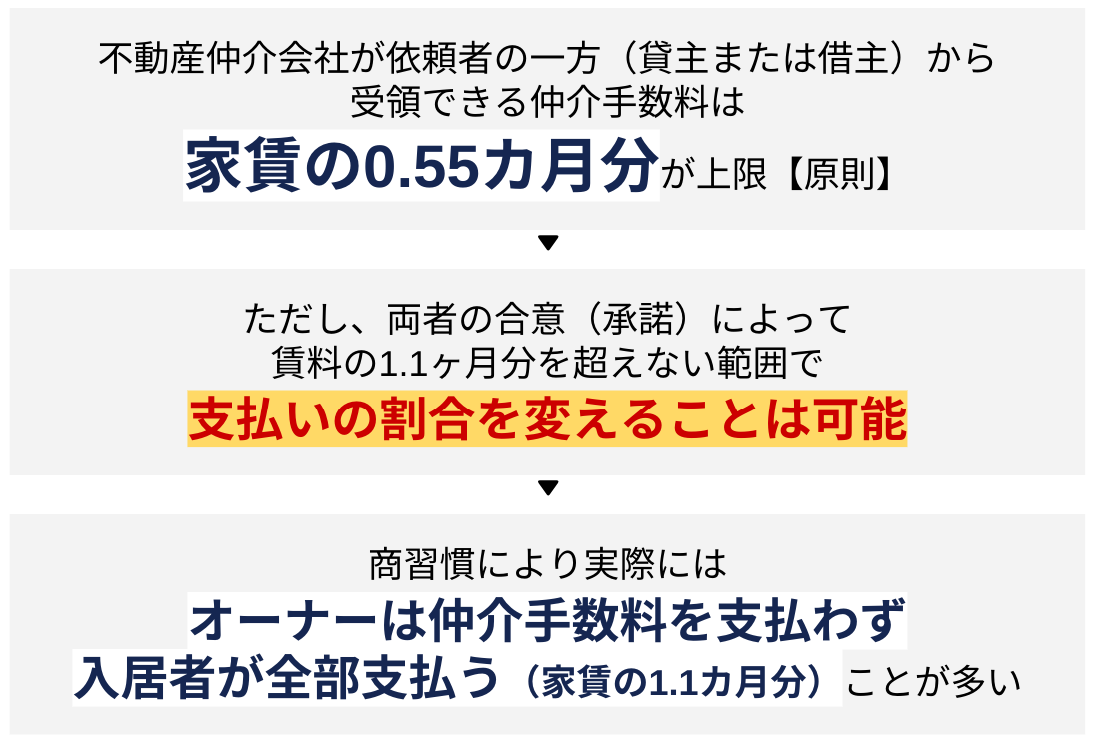

2-2. 管理委託手数料は「家賃の3%・5%・10%など」

管理委託手数料の相場は、月額家賃の3%〜5%程度が一般的です。家賃保証など手厚い保証がつく場合には10%、サブリース契約では手数料が20%になることもあります。

たとえば、月額家賃が10万円の物件を5%で管理委託すると、月5,000円の手数料を支払うことになります。年間では6万円ほどになりますが、それで面倒な管理業務から解放され、専門家が対応してくれると考えればコストパフォーマンスは悪くありません。

どこまでを管理会社に任せるかによって手数料は変わるため、自分の希望や手間とのバランスを考えて判断することが大切です。

2-3. 管理委託手数料ごとの対応範囲

手数料率によって、管理会社が対応してくれる業務の範囲は異なります。

管理会社の料金体系を見ると、サービス内容によって段階ごとにプランが分かれていることが多く、安い手数料では最低限の業務に限られ、高めの手数料では駆け付けサービスや家賃保証などが充実していることが一般的です。

さらにサブリース契約では、不動産会社が一度物件を借り上げ、オーナーに代わって入居者に又貸しするため、管理負担がゼロになる代わりに手数料(控除額)が高くなります。

【手数料ごとの対応範囲(一例)】

| 管理手数料3%(通常管理) | 家賃の集金、入金管理、退去時の立ち合いなど、最低限の管理業務のみ。不具合対応や更新手続きは別料金になるケースもあります。 |

| 管理手数料5%(通常管理・標準プラン) | 3%の業務に加え、入居者からのクレーム対応、更新契約、軽微な修繕の手配なども含まれます。多くのオーナーが選ぶ標準的なプランです。 |

| 管理手数料10%(フルサポート型) | 5%に加えて、緊急駆けつけサービスや家賃滞納保証などを含む手厚いサービスが含まれます。自主管理の負担を完全に避けたい方に向いています。 |

| サブリース契約(実質手数料10〜20%) | 管理会社が一括借り上げして、空室リスクや滞納リスクをすべて引き受けます。オーナーは一定の家賃を受け取れる反面、相場家賃より10%〜20%ほど低い金額となることが一般的です。実質的に10〜20%程度の手数料を支払っているのと同じ構造です。 |

※手数料の料率とプランはあくまで一例です。実際には、管理会社によって手数料率と内容は変わります。

「自分でどこまで対応できるか」と「安定収入を重視するか」によって、適切なプランは変わってきます。通常管理かサブリースかも含めて、自分のスタイルに合った管理方法を選ぶようにしましょう。

2-4. 管理委託すべきか・手数料で迷ったときの判断ポイント

マンションの管理委託は、自分で管理できるかどうか、安定収入を優先するかどうかによって判断しましょう。特に、手間をかけたくない場合や、空室リスクを避けたい場合は、手数料が高めのプランやサブリースを選ぶのが安心です。

賃貸経営には、入居者対応・修繕・家賃回収など、さまざまな管理業務が発生します。これを自分で行うには時間と労力がかかるため、管理委託をすることでそれらを代行してもらえます。ただし、手数料率によって対応範囲が異なるため、自分の状況に合った選択が大切です。

以下のような状況であれば、それぞれの手数料プランを選ぶメリットがあります。

| 手数料3〜5%の通常管理プランが向いている人 ・入居者対応やトラブル処理にある程度対応できる ・家の近くに住んでおり、何かあれば自分で対応可能 ・管理コストを抑えて収益性を重視したい |

| 手数料10%のフルサポートプランが向いている人 ・忙しくて管理の手間をかけたくない・賃貸経営が初めてで不安が大きい ・転勤や遠方在住で現地に行くのが難しい ・入居者トラブルや家賃滞納の対応をプロに任せたい |

| 手数料10%〜20%のサブリースが向いている人 ・空室の不安をなくし、毎月安定した収入を得たい ・高齢や病気などで将来的に管理が難しい可能性がある ・相続物件で、収益よりも手間がかからないことを優先したい ・長期的な空室リスクが高そうな立地で貸し出す場合 |

管理委託やサブリースは、「どこまで自分でできるか」「どの程度収益性を重視するか」によって最適な選択が変わります。自分のライフスタイルや考え方に合った形を選ぶことで、安心してマンション経営を進めることができるでしょう。

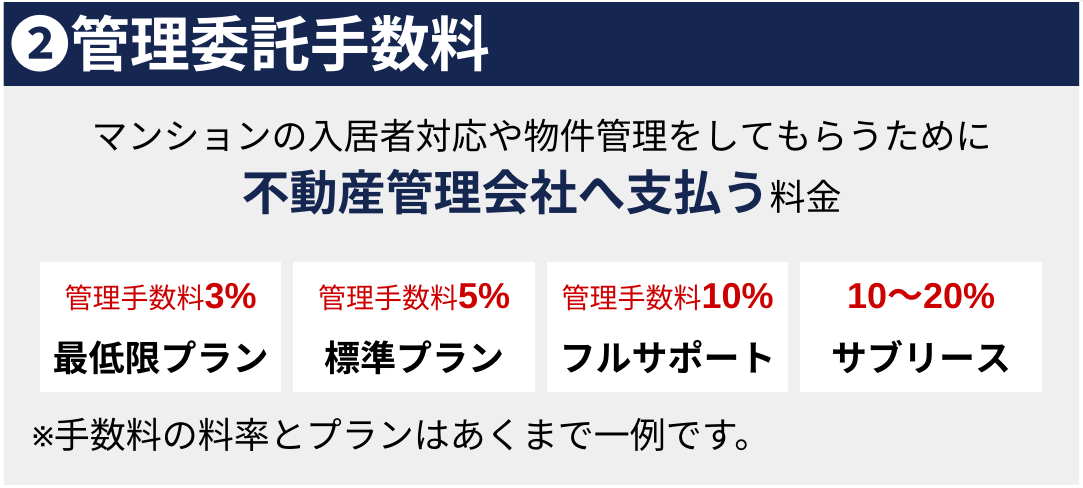

3. マンションを貸すときの手数料3:その他

マンションを貸す際には、仲介手数料や管理手数料のほかにも、細かな費用が発生することがあります。とくに多いのが、不動産仲介会社に支払う契約更新事務手数料や、家賃保証会社に支払う保証料などです。

不動産管理会社や仲介会社は、入居者の契約更新や退去時の対応など、さまざまな業務を行います。そのため、通常の業務とは別に、特定のタイミングで費用を請求されることがあるのです。

会社によって異なりますが、以下のような費用が発生するケースがあります。

【マンションを貸すときの手数料】

| 契約更新事務手数料 | 入居者の契約を更新する際に発生することがある(相場は1〜2万円程度) |

| 家賃保証会社の保証料(オーナー負担分) | 管理会社によっては、家賃保証会社を利用する際に一部オーナー負担となる場合あり |

| 保険に関する事務手数料 | マンションの火災保険に関連する手続きで請求されることあり |

ただし、これらの費用が毎回必ず発生するわけではありません。管理会社によって無料だったり、プランに含まれていたりすることもあります。契約前に細かい費用の一覧を確認しておくと安心です。

マンションを貸す際は、主要な手数料だけでなく、「その他の手数料」が発生する可能性も考慮しておきましょう。事前に内容と相場を確認することで、予期せぬ出費を避けることができます。

4. マンションを貸すときの手数料は、結局いくらかかるのか?

マンションを貸すときにオーナーが支払う手数料の目安は、管理委託手数料(家賃の3〜5%)+広告料1カ月分程度です。仲介手数料はオーナーが払わないケースが多いですが、状況によっては発生することもあります。

オーナーが支払う費用の中心は、「管理委託手数料」と「広告料(AD)」です。これらは借主を見つけるための営業コストや、入居後の管理業務に対する対価として支払います。仲介手数料は原則として借主が負担しますが、競合が多いエリアや空室が続いている物件では、オーナーが全額または一部を負担することで、客付けしやすくすることがあります。

【マンションを貸す場合に業者に支払う手数料まとめ】

| 費用項目 | 金額の目安 | 家賃が月10万円の場合 |

| 管理委託手数料 | 内容によって家賃の3%、5%、10%、20% | 内容によって月額3千円、5千円、1万円、2万円 |

| 広告料(AD) | 家賃の1ヶ月分 | 10万円(初回のみ) |

| 契約更新事務手数料等 | 発生すれば1〜2万円程度 | 発生すれば月1〜2万円程度 |

| 仲介手数料(発生時) | 通常は借主負担なので支払いなし客付けのためにに負担する場合は、家賃の0.55〜1.1ヶ月分 | 通常はゼロ負担する場合は、55,000〜110,000円 |

たとえば管理を任せる場合、初期費用として広告料10万円程度+月額管理費5,000円前後というのがよくあるパターンです。

マンションを貸すときのオーナー負担の手数料は、「管理委託手数料+広告料」が中心で、初期費用として10万円前後、月額は3,000〜5,000円が目安です。仲介手数料は原則不要ですが、空室リスクを減らすために柔軟に対応するケースもあります。

4-1. 通常パターン(比較的スムーズに客付けできるケース)

都市部のファミリータイプなど比較的スムーズに客付けできるケースでは、初期費用は広告料(AD)として家賃の1カ月分で、仲介手数料はかからず、管理委託手数料は家賃の5%というパターンがよくあるケースです。

たとえば家賃が月額10万円の場合、想定初期費用:10万円前後、毎月の維持費用は毎月5,000円程度となります。

【通常パターンのイメージ】

| 項目 | 内容 |

| 管理委託手数料 | 家賃の5%(例:5,000円/月) |

| 広告料(AD) | 家賃の1カ月分(例:100,000円) |

| 仲介手数料 | なし(借主が全額負担) |

| 契約更新事務手数料 | あり(1~2万円/2年ごと) |

4-2. 条件が悪いパターン(築年数が古いなど)

築年数が古い・駅から遠い・競合が多いなど、条件が悪いパターンでは、初期費用は広告料(AD)として家賃の2カ月分で、仲介手数料をオーナー負担にすることで入居者を集めることができるでしょう。

遠方などで管理が難しい場合には、管理委託手数料を家賃の10%支払うことで、安心して管理会社にマンションの管理を依頼できます。

このケースの場合、家賃が月額10万円の場合、想定初期費用:30万円〜40万円前後、毎月の維持費用は毎月1万円程度となります。

【条件が悪いパターンのイメージ】

| 項目 | 内容 |

| 管理委託手数料 | 家賃の10%(例:10,000円/月) |

| 広告料(AD) | 家賃の2ヶ月分(例:200,000円) |

| 仲介手数料 | 家賃の1.1カ月分(例:110,000円)※オーナー負担 |

| 契約更新事務手数料 | あり(1~2万円/2年ごと) |

客付けを優先して、費用をかけてでも空室リスクを下げたいときのプランです。

4-3. サブリース契約パターン(空室リスクを完全に回避したいケース)

サブリース契約を選ぶと、空室のリスクを避けられるだけでなく、仲介手数料や広告料などの初期費用を抑えられることが多いです。ただし、その分、手取り収入は減ることになります。

たとえば家賃が月額10万円の場合、初期費用はかからない分、サブリースの手数料が毎月2万円程度かかるため、オーナーへの支払いは8万円程度になります。ただしこの8万円は、空室であっても毎月支払われるため、「空室が続いて収入ゼロ」といった不安を解消できます。加えて、広告料や仲介手数料などの出費がない分、初期コストを抑えられるというメリットもあります。

【サブリース契約の場合の手数料イメージ】

| 項目 | 内容 |

| 管理委託手数料 | 実質20%程度(家賃保証料含む) |

| 広告料(AD) | なし(不動産会社が負担) |

| 仲介手数料 | なし(不動産会社が負担) |

| 契約更新事務手数料 | 原則なし(業者と定期契約) |

このように、サブリース契約は収益性が下がる反面、「空室リスクの回避」「初期費用の軽減」「手間ゼロ」という点で非常に安心感がある選択肢といえます。特に「初めてマンションを貸す方」「転勤などで一時的に賃貸に出したい方」などにとっては、有力な手段になるでしょう。

5. 手数料だけで不動産仲介会社・管理会社を選ぶのは危険

ここまでは、マンションを貸す場合の「仲介手数料」と「管理手数料」の2つについて解説してきました。

ここからは、

・管理委託手数料の安さでプランを選ばないほうが良いケースがある

・同じ管理委託手数料でも会社によって対応範囲が異なる

ということを解説していきます。

どちらも「手数料の料率だけで安易に管理会社を選んではいけない」という内容になります。とても重要なポイントなので、しっかりと確認してください。

5-1. 管理委託手数料の安さでプランを選ばないほうが良いケースがある

「手数料の安さだけ」で選んでしまうと、サービスの質が下がってしまい、結果的に損をしてしまうケースもありえるからです。

管理委託手数料は、単なる「コスト」ではなく、どこまで手厚いサポートを受けられるかを決める重要な指標です。特に、空室リスクが高いマンションや遠方にあるような場合は、手数料の料率が高くても幅広い管理業務を任せられるプランを選んだほうが良いケースもあります。

| 管理委託手数料の安さでプランを選んで失敗する例 たとえば、あるオーナーは、親から相続した築年数の古いマンションを、遠方から管理しなければならない状況でした。空室リスクが高く設備トラブルも起こりやすいため、本来ならば、入居者対応・修繕手配・家賃保証まで付いた「手数料10%のフル管理プラン」が適していました。 しかし「手数料10%は高すぎる」「維持費はできるだけ抑えたい」と感じたオーナーは、最低限の対応しか含まれない「手数料3%のプラン」を選択しました。 その結果、以下のような事態が起こり、後悔する結果となってしまいました。 ・この会社の場合、管理手数料3%は、家賃集金や滞納時の督促業務のみを代行するプランだった |

このように、本来なら手数料10%で得られた安心と安定した収入を、自らの選択で手放してしまったのです。

相続物件や遠方の築古マンションなど、管理に不安がある場合は、手厚いサポートが受けられるプランを選ぶことが大切です。一見、手数料が高く感じても、長期的には空室リスクの軽減や手間の削減につながり、むしろ「得」になるケースも少なくありません。

5-2. 同じ管理委託手数料でも会社によって対応範囲が異なる

管理手数料が同じ料率でも、管理会社によって対応範囲に違いがある点にも注意が必要です。

さきほど、「3%だと最低限の管理」「5%だと標準的な管理を受けられることが多い」という説明をしましたが、実際には同じ手数料でも対応範囲やサービスは異なります。

同じ5%でも、ある会社は入居者対応の時間が限られており、別の会社では24時間の入居者対応や設備保証、延滞保証まで付いているということもあります。サービス内容は管理会社によって異なり、全く同じということはほとんどありません。

【同じ管理手数料5%でも管理内容が異なる例】

| 管理会社A(手数料5%) | 管理会社B(手数料5%) |

| ・家賃集金業務 ・入居者クレーム対応(営業時間内のみ) ・設備トラブル対応(営業時間内のみ) | ・家賃集金業務 ・入居者クレーム(24時間対応) ・設備トラブル対応(24時間対応) ・設備保証あり ・滞納保証あり ・収支報告書あり |

オーナーが手間なく任せたいと思っていたのに、A社ではトラブル発生時に自ら対応しなければならず、大きな負担になります。一方B社であれば、24時間対応で、さらにさまざまな保証も付いていて安心して物件を任せられます。

管理手数料のパーセンテージだけを見るのではなく、「その料金に何が含まれているのか」「別途かかる料金はあるか」などを必ず確認しましょう。契約前に管理内容の内訳を比較表などで提示してくれる会社は信頼性が高いといえます。

6. 仲介会社・管理会社を見極めるための4つのポイント

管理会社を選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、入居付けの強さやトラブル対応の質など、総合的な対応力を見ることが大切です。

管理会社の実力によって、マンションの空室期間や入居者対応のスムーズさが大きく変わります。入居者が長く安心して住めるようにサポートしてくれる管理会社であれば、オーナーにとっても収益の安定や精神的な安心感が得られるからです。

そこで以下では、「集客力」「対応力」「コスパ」「専門性」の4つの観点から、信頼できる管理会社を見極めるためのポイントをご紹介します。

6-1.【集客力】不動産仲介会社に集客力があるかどうか

不動産仲介会社に集客力があるかどうかを見極めるには、「数字」と「取り組み内容」の両面から具体的に確認することが大切です。

集客力は、空室期間の長さや家賃収入に直結します。なんとなくの印象や営業トークだけで判断すると、思ったように入居者が決まらず、結果的に損をする可能性もあるため、できる限り客観的な指標で見極めることが重要です。

| 管理会社に集客力があるかどうかを見極めるポイント ・入居率や空室率の実績を開示してもらう → 管理物件の「入居率○%」や「平均空室期間○日」など、具体的な数字を聞きましょう。 ・「入居者が決まるまでの平均期間」を聞く ・どんな集客方法を行っているかを確認する ・「自社だけで囲い込まず、他社にも物件紹介しているか」を確認する ・「成約実績」や「最近の成功事例」を教えてもらう |

集客力は「入居が決まるスピード」と直結しており、管理会社選びの重要なポイントです。数字と取り組み内容の両方から確認することで、より失敗しにくい選択ができるようになります。

6-2.【対応力】不動産管理会社の対応スピードと丁寧さ

管理会社の対応スピードや丁寧さは、オーナーと入居者双方の満足度を大きく左右する重要なポイントです。手数料が安くても対応が悪ければ、トラブルや空室リスクを招き、結果的に後悔する可能性があります。

管理会社は入居者からの問い合わせやクレーム対応、設備トラブルの一次対応などを代行します。その対応が遅かったり不誠実だったりすると、入居者の不満が高まり、早期退去につながることもあります。オーナー自身も、相談への返信が遅い会社では不安が募るでしょう。

対応のスピード・丁寧さを見極める際には、以下のようなポイントをチェックしましょう。

| 管理会社に対応のスピード・丁寧さを見極めるポイント ・メールや電話の対応が丁寧か・説明がわかりやすいか →専門用語をそのまま使うのではなく、初心者にもわかりやすく説明してくれるかを見てください。 ・契約内容や手続きについて、こちらの質問にきちんと答えてくれるか ・担当者が固定されているか・引き継ぎがスムーズか ・設備トラブルなどの一次対応体制(24時間受付など)があるか |

「管理委託料が安い=お得」とは限りません。対応が遅かったり雑だったりすると、入居者の退去やクレーム対応の手間など、思わぬコストにつながります。対応力のある管理会社を選ぶことが、結果的に安定した賃貸経営への近道になります。

6-3.【コスパ】不動産管理会社の管理内容と料金のバランスが適正か

管理会社を選ぶ際は、「手数料の金額」だけでなく、「その料金で何をしてくれるのか」をしっかり比較しましょう。金額が安くても、対応範囲が限定されていると結果的に損をすることもあります。

管理委託手数料は一般的に3〜5%程度ですが、同じ5%でも業務内容には差があります。例えば、家賃回収・トラブル対応・修繕手配などがすべて含まれている会社もあれば、最低限の業務しか含まれておらず、追加料金が発生するケースもあるからです。

管理内容と料金のバランスを見極めるためには、以下の点を確認しておきましょう。

| 不動産管理会社の管理体制を見極めるポイント ・公式サイトや資料で、管理内容と料金が明確に開示されているか →業務範囲がはっきりしていない会社は、契約後に「それは別料金です」と言われる可能性があります。 ・「入居者対応」や「修繕手配」など、実務的なサポートが含まれているか ・緊急時の対応体制(24時間受付など)が手数料内に含まれているかどうか ・一律の料金プランなのか、物件の規模や内容によって柔軟に設定されるか |

安さだけで判断せず、「料金に見合った管理内容かどうか」を冷静に見極めることが、後悔しない管理会社選びのポイントです。手数料が少し高くても、広範囲をカバーしてもらえるなら、結果的に手間もストレスも少なくなります。

6-4.【専門性】不動産仲介会社が対応エリア・物件タイプに強いかどうか

管理会社を選ぶときは、その会社が「自分の物件があるエリア」や「物件タイプ」に強いかどうかを必ず確認しましょう。エリアと物件タイプに精通している会社ほど、集客力や家賃設定の精度が高く、早期の入居につながります。

物件の募集や管理には、地域ごとの入居者ニーズや相場感、物件の特徴を理解していることが非常に重要です。

対応エリアに詳しくない会社だと、家賃を高すぎる設定にして空室が続いたり、逆に安く設定しすぎて収益が減ることもあります。

たとえば、単身者が多い駅近エリアにあるワンルームマンションであれば、「大学生・社会人の転勤・新生活」などの需要を熟知している会社が有利です。そうした会社は、以下のような強みを持っています。

| 対応エリア・物件タイプに強いかどうかを見極めるポイント ・その地域での入居実績や仲介店舗数が多い →地元に根ざした店舗があると、ネット掲載だけでなく、来店客への紹介も見込めます。 ・類似物件の家賃相場や動向に精通しており、適切な家賃設定ができる ・その物件タイプ(ファミリー、投資用、学生向けなど)の募集ノウハウを持っている |

物件の立地やタイプに合った不動産会社に任せることで、集客力が上がり、家賃収入の安定化が期待できます。エリアに強い会社は、早期成約だけでなく「適正な家賃」での募集にもつながるため、管理会社選びの際は「その会社がどのエリア・物件タイプに強いか」を必ず確認しましょう。

7. マンションを貸すときの不動産会社選びにぜひルーム・スタイルをご検討ください

ルーム・スタイルでは、高い集客力を誇る不動産仲介サービスと、手厚いサポート体制の賃貸管理サービスの両方を提供しています。これにより、「入居者が決まらない」「管理の手間が大きい」といったオーナー様のお悩みに一貫して対応することが可能です。

ここからは、ルーム・スタイルの特徴の中でも「スピーディーな客付け(集客力の高さ)」と「低価格で充実の管理プラン」の2つについて詳しく解説します。

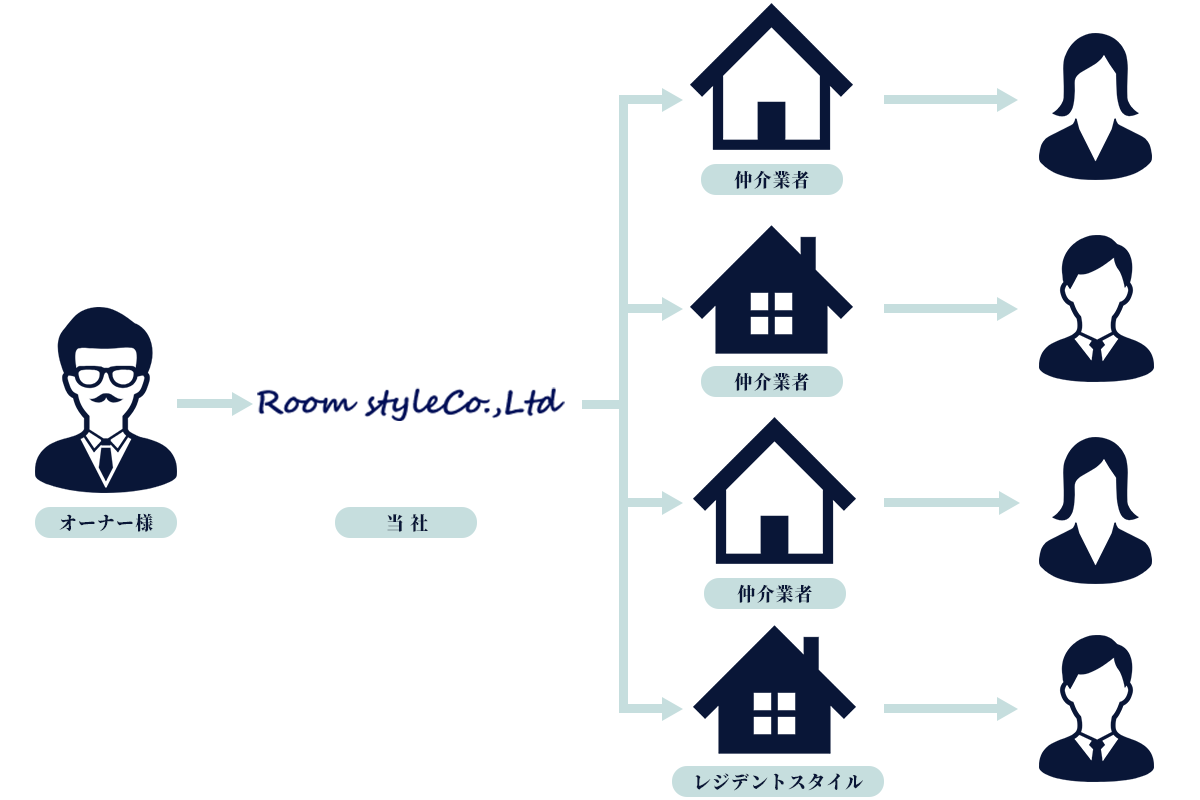

7-1. スピーディーな客付け(集客力の高さ)

ルーム・スタイルは、業界のなかでも非常に高い入居率や客付けスピードの早さを誇る会社です。

ルーム・スタイルが管理する物件の年間平均入居率は98%以上です。さらに、東京都の平均空室期間は約4〜5カ月ですが、ルーム・スタイルでは、最短1日、平均1カ月で入居者様獲得という実績があります。

この高い入居率を実現できている理由は、以下の要素にあります。

(1)多様な集客チャネルで多くの入居希望者にリーチできる

ルーム・スタイルでは、SUUMOやホームズなどの主要な不動産ポータルサイトに加えて、SNS広告や自社サイト【高級賃貸.com】を活用して、幅広い層へのアプローチを行っています。

この多角的な集客方法によって、物件に興味があるユーザーを集めて、入居希望者が見つかるまでの期間を短縮しています。

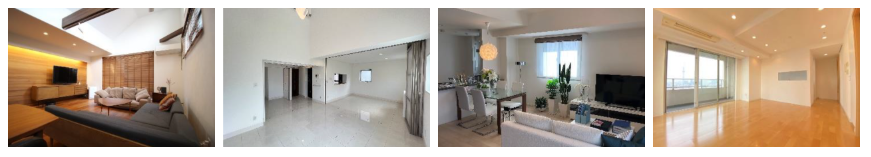

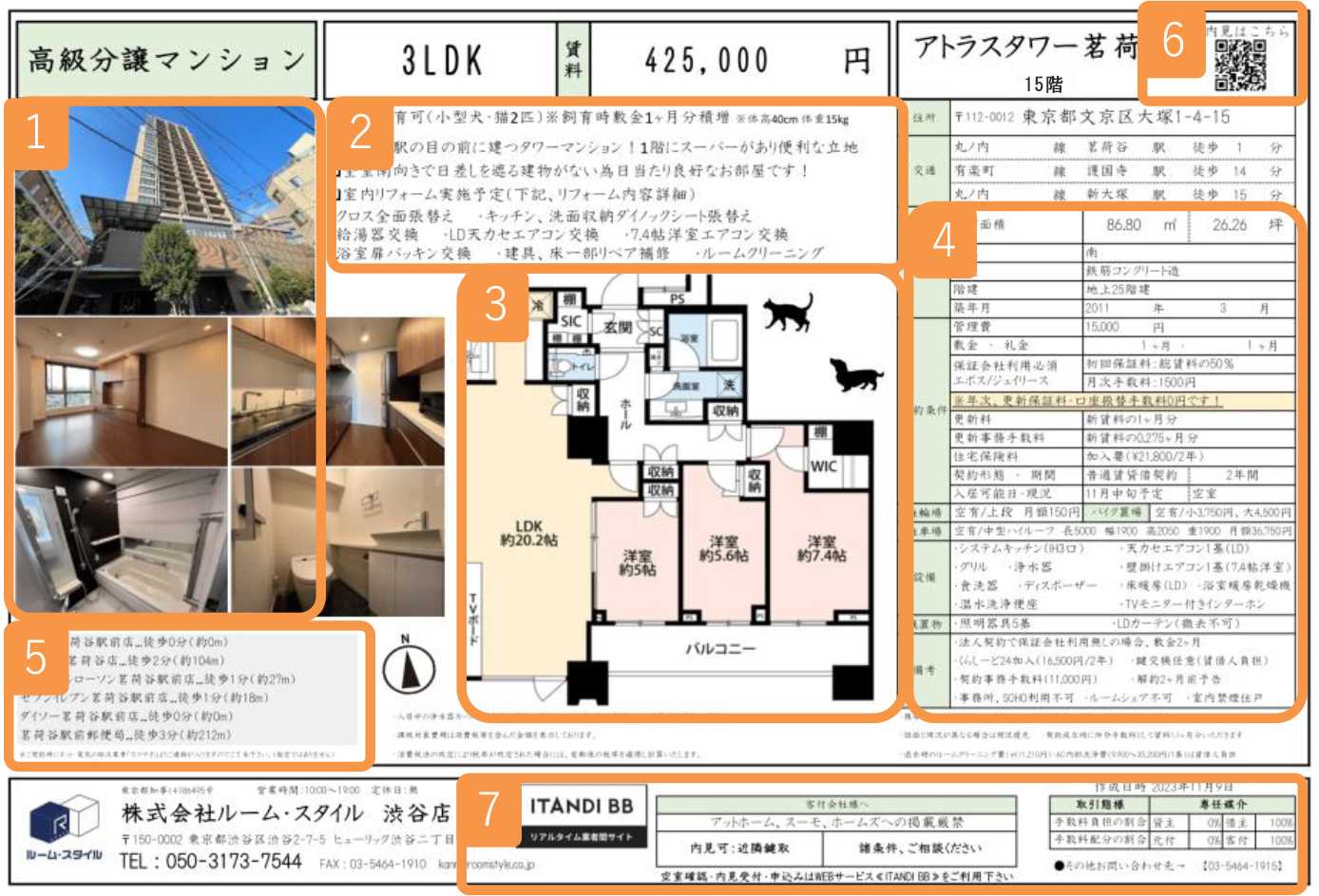

(2)早期客付けのために物件の見せ方にこだわっている

早期に客付けできる理由は、物件の見せ方(広告)にとことんこだわっているからです。たとえば、お部屋の写真は眼レフ・広角カメラで写真撮影して、各媒体に掲載しています。

高性能なカメラで撮影することで、お部屋の印象が明るく・広くなり写真を見られた方の内見率アップに繋がります。

さらに、「見やすく・的確」な情報が満載の募集図面で、入居希望者に魅力を伝えます。

7-2. 低価格で充実の管理プラン(24時間365日対応)

ルーム・スタイルでは、入居者やオーナー様からの問い合わせや対応を迅速に行うために、徹底した体制を整えています。この迅速かつ丁寧な対応により、オーナー様は安心して任せることができ、空室が長期間発生するリスクを大幅に軽減できます。

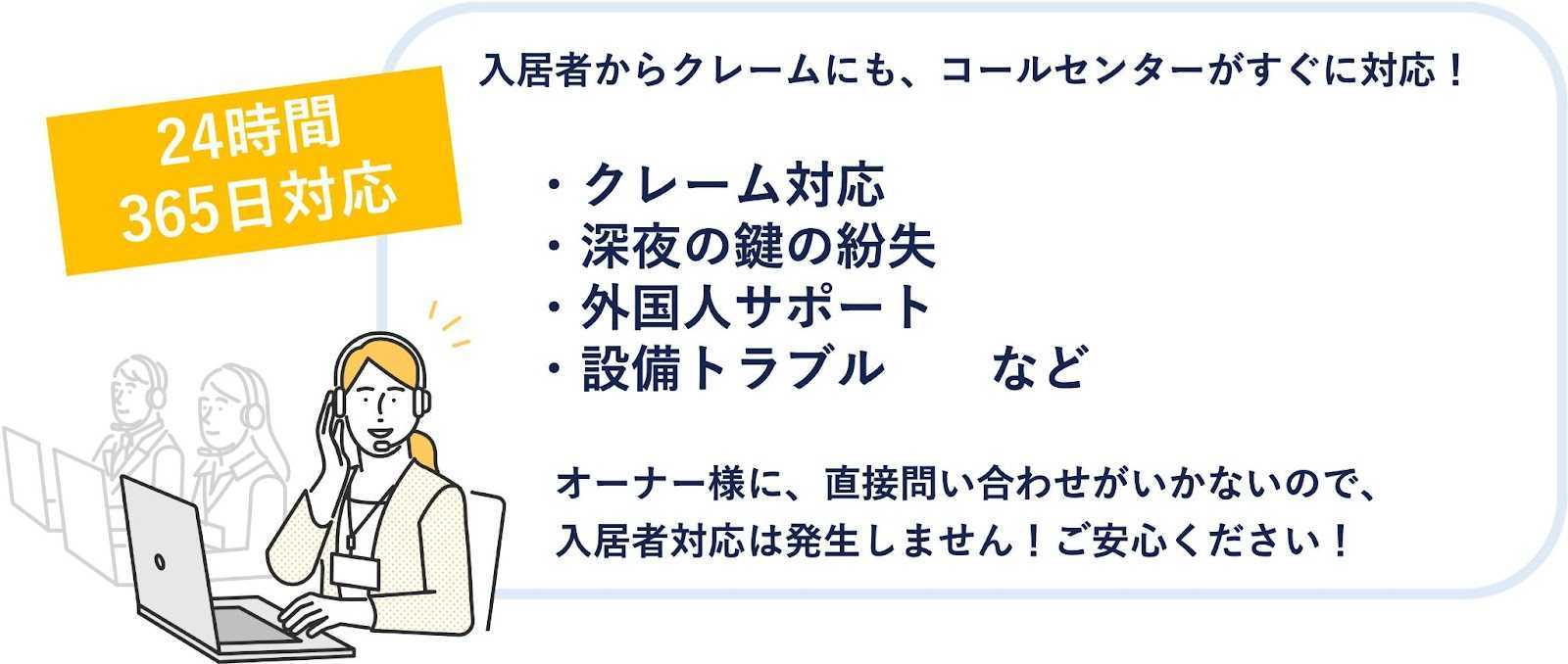

(1)コールセンターによる24時間365日対応を実施

ルーム・スタイルでは、入居者のクレーム対応はもちろん、設備トラブル、深夜の鍵の紛失などにも迅速に対応できるよう、24時間365日でコールセンターが対応できる体制を整えています。

水漏れ・鍵の紛失・騒音など、トラブルは夜間や休日にも発生します。迅速な対応ができることで、入居者の不満が蓄積されず、退去リスクの低減につながります。夜間や休日に入居者から連絡があっても、すべて管理会社が一次対応してくれるため、オーナーの精神的・時間的な負担が大きく減ります。

(2)高品質の管理業務をリーズナブルな管理委託費で提供している

東京近郊における賃貸管理委託費の相場は、家賃の5%前後と言われていますが、ルーム・スタイルの総合管理プランは「3.0%(税込)」とリーズナブルです。

ただし、前述したとおり、リーズナブルでも粗悪な管理では意味がありません。ルーム・スタイルは低価格ながら6つの保証で安心です。

さらに、【総合管理プラン】をご利用いただければ、当社の定める設備の修理について、1工事5万円(税込)、トータル賃料の1カ月分まで、オーナー様に代わって当社が修理手配・費用負担いたします。

管理委託手数料なしの「募集のみプラン」、管理委託手数料3%〜4%の「総合管理プラン」(設備保証なしプランと設備保証ありプラン)、サブリースプランもご用意しております。ぜひ低価格かつ高品質なルーム・スタイルの賃貸管理サービスをご利用ください。

まとめ

本記事では、マンションを貸す場合の手数料について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆マンションを貸すときの手数料1:仲介手数料は払わないケースが多い

・仲介手数料とは:入居者を見つけてくれた不動産仲介会社に払う成功報酬

・ただし商習慣によりオーナーは仲介手数料を払わないケースが多い

・仲介手数料はゼロでも広告料や事務手数料がかかるケースが多い

◆マンションを貸すときの手数料2:管理委託手数料(賃料の3%〜5%が相場)

・管理委託手数料とは:物件管理の対価として支払うもの

・管理委託手数料は「家賃の3%・5%・10%など」

・管理委託手数料ごとの対応範囲(3%〜サブリース契約まで)

◆マンションを貸すときの手数料3:その他

契約更新事務手数料、家賃保証会社の保証料(オーナー負担分)、保険に関する事務手数料などがかかることがある

◆手数料だけで不動産仲介会社・管理会社を選ぶのは危険

・管理委託手数料の安さでプランを選ばないほうが良いケースがある

・同じ管理委託手数料でも会社によって対応範囲が異なる

手数料の料率だけでなく、「集客力」「対応力」「コスパ」「専門性」の4つの観点から不動産会社を選ぶのが重要です。迷ったらぜひルーム・スタイルにご相談ください。

コメント