「レオパレス問題」という言葉は耳にしたことがあっても、実際にどんな施工不良があったのか、そして今の不動産市場にどんな影響を残しているのか。一時期話題になりましたが、詳しい内容まで覚えている方は少ないのではないでしょうか。

オーナーとして大切なのは、知識を持つだけでなく、定期的に思い出し、行動につなげること。その意識が同じ失敗を防ぎます。

今回のコラムでは、発覚の経緯や具体的な不具合の内容、オーナーが直面した被害や補償の有無、さらにはサブリース契約をめぐるトラブルまで整理して解説しています。

ご自身の物件に不安を感じている方や、今後の投資判断に迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

| この記事で分かること |

|---|

目次

- レオパレス問題とは何か

- 発覚の経緯

- 具体的な施工不良

- 被害にあった物件の数

- 行政指導・処分の流れ

- レオパレス問題がオーナーに与えた被害

- 資産価値の下落

- 融資が受けにくくなった

- 賃貸経営の悪化

- 修繕・改修工事の遅延

- 精神的負担

- レオパレス社の対応と補償の有無

- 建築不良だけじゃない!浮上した他のレオパレス問題

- サブリースをめぐる契約トラブル

- 誇大な収益シミュレーション

- レオパレス以外に問題となった投資物件の事例

- シェアハウス「かぼちゃの馬車」問題(2018年)

- 大和ハウスの賃貸住宅施工不良(2019年)

- タワーマンション修繕費問題

- ホテル・民泊投資の失敗

- レオパレスの問題物件を今買うリスク

- 現金一括購入を迫られる

- ブランドイメージの低下による家賃下落

- 出口戦略の難しさ

- レオパレス問題物件を購入した人の成功事例紹介

- 購入前の課題

- 運用の工夫と結果

- まとめ

レオパレス問題とは何か

レオパレス問題とは、東京に本社を置く株式会社レオパレス21による「全国的なアパートの施工不良と、それに伴う投資リスク」のことです。

ニュースでは「界壁(防火壁)がない」「違法建築」といった見出しが並びましたが、実際には全国のオーナーや入居者に広く影響が及びました。

問題がどう発覚し、どんな施工不良があったのか、振り返りながら整理していきましょう。

発覚の経緯

レオパレス問題が本格的に表面化したのは2019年のことです。

前年の2018年にテレビ番組「ガイアの夜明け」で、施工不良の疑いが取り上げられ注目を集めました。そして、翌年の調査で全国の物件に建築基準法違反が多数確認されたことで発覚しています。

レオパレスといえば家具・家電付きで入居者から人気を集めていましたが、その裏側で最初に異変を訴えたのは契約していたオーナーからの告発でした。サブリース契約の一方的な契約変更といったトラブルから、物件そのものの安全性に関わる重大な不備が発覚したのです。

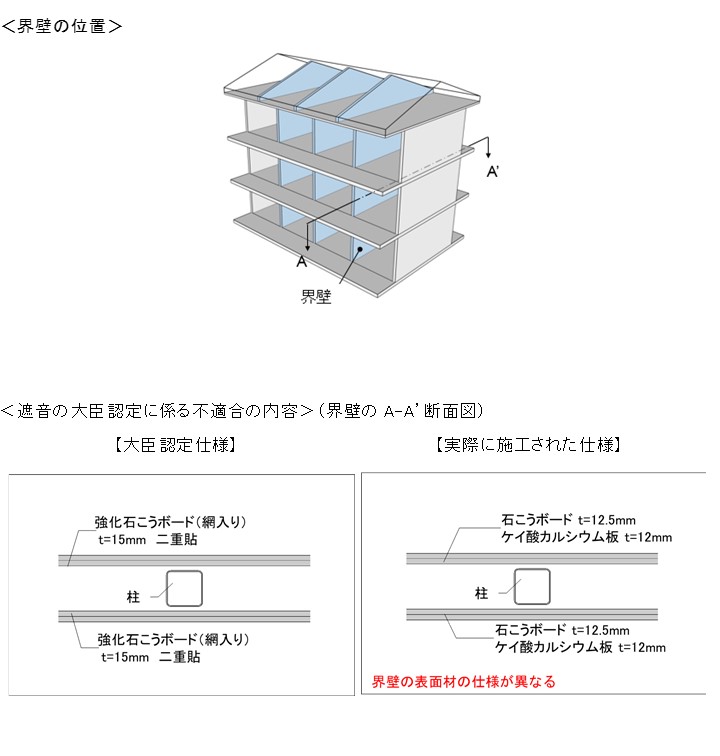

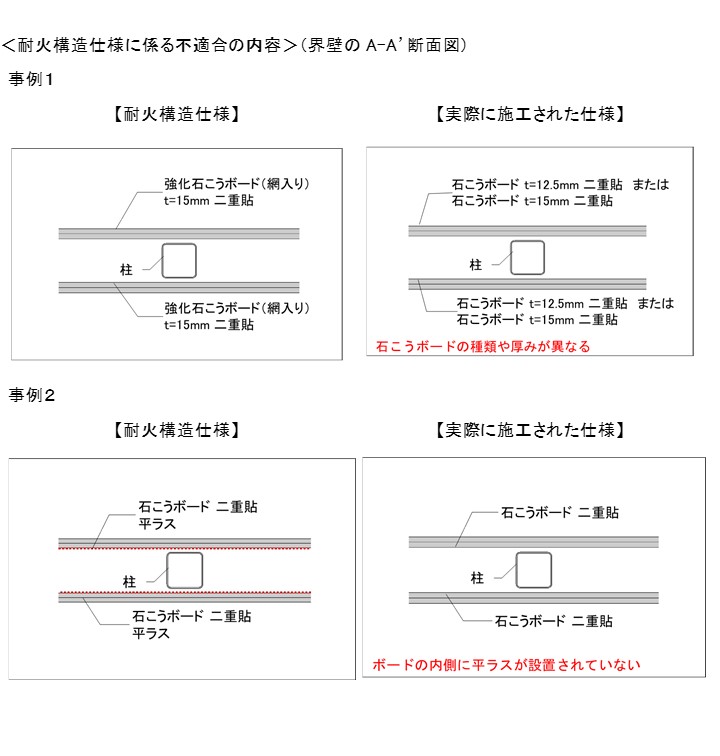

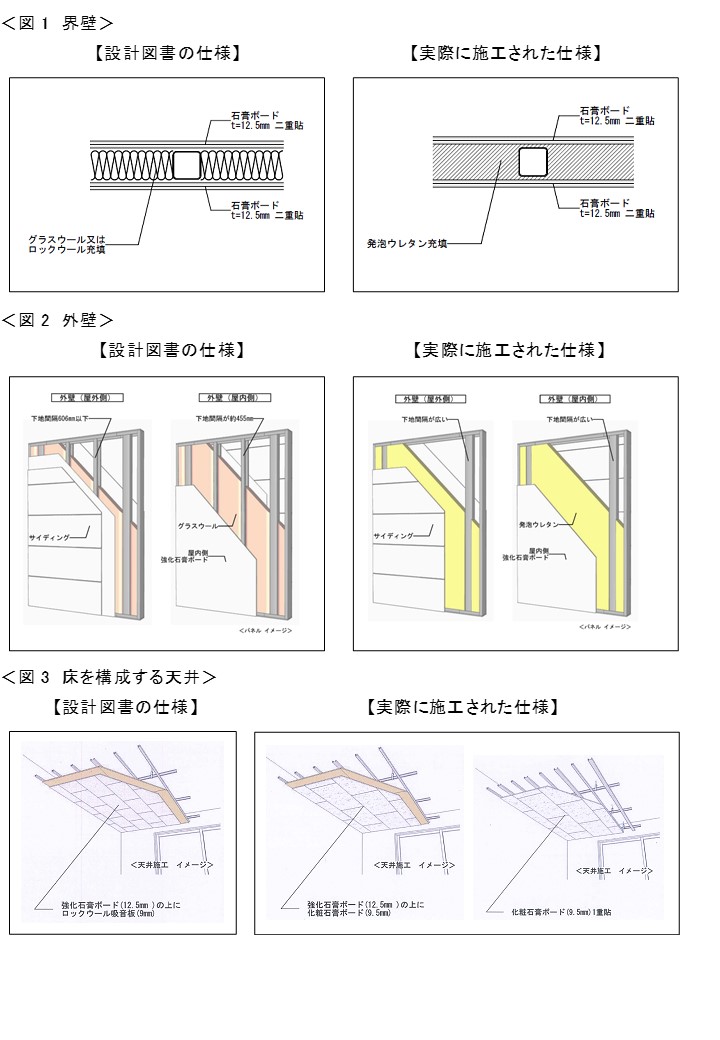

具体的な施工不良

これを受けて国土交通省も立入検査に踏み切り、問題は一気に全国へと広がっていきました。

発覚した不備の中でも、特に問題視されたのは次の点です。

- 天井裏に防火や遮音のための界壁が設置されていなかった

- 外壁や天井に断熱材が十分に入っていなかった

- 設計図と違う部材や工法が使われている

具体的な内容は、以下の通りです。

出典①:報道発表資料:(株)レオパレス21が施工した共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合について – 国土交通省

出典②:報道発表資料:(株)レオパレス21が施工した共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合について – 国土交通省

こうした欠陥が重なったことで、「火災時の延焼リスク」や「遮音性の低下」など、入居者の安全と暮らしの安心が大きく損なわれていたことが分かりました。

被害にあった物件の数

外部調査委員会が2019年5月29日に公表した「施工不備問題に関する調査報告書」によると、レオパレス21が施工した物件は全国で約3万7,800棟。2019年1月の時点で1,895棟に建築基準法違反が見つかり、翌2月にはさらに1,324棟で施工不良が確認されました。

その後の全棟調査では、シリーズごとに以下のような不備が明らかになりました。

ネイルシリーズ:913棟中866棟で界壁に不備を確認

6シリーズ:1万4,370棟中5,204棟で界壁に不備を確認

界壁の発泡ウレタン不良:GR 1,660棟中563棟、NGR 679棟中225棟

外壁仕様の不備:GR 1,660棟中563棟、NGR 679棟中326棟、AGR 153棟中52棟

天井部の不具合:GR 1,660棟中、最大641棟で不備の可能性

最終的に、国土交通省の発表では全国でおよそ1万4,000棟が不適合とされています。

対象は木造や軽量鉄骨造のアパートが中心で、オーナーは全国に散在。被害は特定の地域にとどまらず、日本全体に広がっていきました。

行政指導・処分の流れ

国土交通省はレオパレスに対し、主に以下の対応を求めました。

- 全国の物件調査と報告

∟不適合の有無を調べ、結果を行政に報告 - 不備の改修工事

∟界壁や断熱材など基準に合わない箇所を是正 - 原因究明と再発防止

∟施工不良の原因を明らかにし、再発防止策を提出 - 進捗の管理・報告

∟改修の遅れがあれば理由を説明し、定期的に報告

単なる違法箇所の修繕だけでなく、オーナーや入居者への説明責任、そして信頼回復のための体制づくりまで踏み込んだ指導が行われたのでした。

レオパレス問題がオーナーに与えた被害

レオパレス問題の発覚は、多くのオーナーにとって突然の試練となり、「入居者にどう説明すればいいのか」「ローンの返済は続けられるのか」といった不安に直面しました。

経営そのものに大きな打撃を受けただけでなく、今後の投資計画についても見通しが立たなくなってしまった方も多いでしょう。

本章では、その具体的な被害について見ていきましょう。

資産価値の下落

メディアで違法建築について報じられると、中古市場でのレオパレス物件の評価は急落。

「レオパレス」という名前がついているだけで買い手から敬遠され、立地や築年数といった条件が良くても資産価値の低下は避けられませんでした。

本来なら売却益を見込めたはずの物件も買い手がつかず、売るに売れない状況に陥りました。

融資が受けにくくなった

金融機関もこのリスクを重く見て、レオパレス物件への新規融資や借り換えには消極的になりました。

オーナーの中には、計画していた物件の売却資金を元手に新しい投資へ動こうとしたものの、融資が下りずに断念せざるを得なかったケースもあります。

その結果、資金繰りや再投資の選択肢が一気に狭まり、出口戦略の見通しが立てにくくなりました。

賃貸経営の悪化

施工不良のニュースが流れると、入居希望者も減少しました。退去者が出ただけでなく、問題なのは「空室リスクの長期化」です。

あるオーナーへの報道によれば、以前は退去が出てから工事が完了するまでレオパレスが家賃を保証して借り上げていたケースもありました。ところが、その後は「工事期間中は借り上げをしない」との通達があり、オーナーが空室期間のリスクを直接抱える事態も生じたようです。

修繕・改修工事の遅延

全国で1万棟を超える物件に不備が見つかったことで、改修工事は一斉に進められましたが、実際には大幅な遅延も発生しました。

建設業界全体の人手不足や入居者の一時退去調整、レオパレス側の進行具合など予定通りに工事が進まないケースが多かったのです。

精神的負担

レオパレス側との工事日程の調整や先の見えない経営悪化は、「まさか自分の物件がこんな事態に」とオーナーに強い精神的ストレスを与えることとなりました。

サラリーマン大家の中には、不安や負担が大きすぎて本業の仕事にまで支障をきたす人もいたことでしょう。経済的損失だけでなく、精神的な負担も大きな被害の一つです。

そして、将来は物件を増やして資産を広げていくつもりだったオーナーにとって、その計画が思わぬ形で止まってしまい、途方に暮れるケースもありました。

ご自身の物件に不安を感じている方や、今後の投資判断に迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

レオパレス社の対応と補償の有無

改修工事は段階的に進められましたが、対象物件の数が膨大で、人手不足や入居者の退去調整も重なり、計画通りには進まず遅延が発生しました。同社の公表によれば、2020年8月末時点で着手率85.4%に対し完了率はわずか13.7%にとどまっていました。

一方で、オーナーへの補償は限定的なものでした。

工事中に入居者を退去させた期間に一部賃料を保証する対応はあったものの、物件評価の下落や長期的な空室リスクに対する補填はほとんどなく、「自己責任」とされたケースが多数。

その結果、オーナーが集団で訴訟や交渉に踏み切る動きも広がりました。

サブリース契約で「家賃保証」をうたっていたにもかかわらず、問題発覚後には一方的な減額や条件変更が行われ、「二重の被害」と受け止められたためです。

実際に行われた裁判では、賃料減額幅が平均約10%に及ぶ和解が成立した例もありますが、すべてのオーナーに公平な補償が行き渡ったわけではなく、不満を抱えたまま終わったケースも少なくなかったようです。

こうした一連の出来事は、不動産投資が常にリスクと隣り合わせであり、最終的な責任はオーナー自身が負うしかないという現実を突きつけました。

【参考:レオパレスレポート「第48期中間報告書」

建築不良だけじゃない!浮上した他のレオパレス問題

レオパレス問題の大きな課題は、「サブリース契約」にもありました。

建物以外で明らかになったトラブルについても見ていきましょう。

【参考:賃貸管理会社の「家賃保証」とは?管理委託とサブリースの保証の違い】

サブリースをめぐる契約トラブル

レオパレス21は「30年間家賃を保証します」という触れ込みでオーナーにサブリース契約を結ばせていました。

ところが、実際には契約途中で一方的に条件が変えられるケースが多く見つかっています。

賃料の一方的な減額

「10年は賃料不変」との説明があったが、10年以内に減額を求められた

サブリース契約の解除要求・借り上げ打ち切り

賃貸借契約解除に伴う損害賠償請求・勝訴例

説明不足・不透明な契約内容

相場比較を使った減額交渉

誇大な収益シミュレーション

「30年間家賃保証」を掲げていたサブリース契約は、収益予測と現実に多くの差が生じました。

契約時に示されたシミュレーションは、入居率が安定し家賃も下がらないことを前提にしており、空室や賃料下落といったリスクは軽く扱われていたようです。

そのため、購入から数年で保証家賃が数十%も減額され、想定利回りを大きく下回る収入しか得られなかったオーナーも存在しました。

この出来事は、営業担当者の説明だけに依存せず、自ら確認することの大切さを示しました。「大手だから安心」「保証があるから大丈夫」と思い込むのではなく、自分で数字を確認し、投資判断できる力を持つことが大切です。

レオパレス以外に問題となった投資物件の事例

レオパレス問題は大きな社会的注目を集めましたが、投資用不動産の世界ではこれ以外にも深刻なトラブルが繰り返し起きています。

代表的な3つの事例を振り返り、不動産投資に潜むリスクを確認していきましょう。

シェアハウス「かぼちゃの馬車」問題(2018年)

女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開していたスマートデイズ社が経営破綻し、多くのオーナーがローン返済不能に追い込まれた問題です。

こちらもサブリース契約を通じて「安定収益」を約束していたものの、実際には入居者が集まらず、家賃保証も打ち切られたため、オーナーが多額の負債を抱える事態となりました。

ここで問題なのは、販売会社と銀行が結託し、融資を次々と実行していた点です。「金融機関が勧めているから安心」と思い込んでしまえば、大きなリスクを見落とすことにつながります。

大和ハウスの賃貸住宅施工不良(2019年)

大手ハウスメーカーの大和ハウス工業でも、賃貸住宅に建築基準法違反や設計不適合が多数見つかりました。

全国で数千棟規模にのぼる物件が対象となり、同社は謝罪のうえ改修工事を実施。大手であっても施工管理の不備が投資家やオーナーに大きな影響を与えることが示された事例です。

ブランドや規模に関わらず、最終的にリスクを負うのはオーナー自身であることを忘れてはいけません。

タワーマンション修繕費問題

近年では、タワーマンションの大規模修繕費が当初の想定を大きく超えて膨らむケースが増えています。

ここ数年の物価上昇による修繕積立金の不足で追加負担が発生したり、将来的な費用高騰が見込まれたりと、投資としての収益性への影響が懸念されています。

ブランド力や立地の強さが注目される一方で、長期保有時のコストリスクが課題として浮き彫りになっています。

ホテル・民泊投資の失敗

2010年代前半~半ば頃、民泊への不動産投資が一気に広がりました。空き家問題の解決策としても良しとされていましたが、コロナ禍では需要が消滅し、収入が途絶えるケースが相次ぎました。

現在は観光需要が戻り、表面的には好調に見えるかもしれません。

しかし、コロナのように突然の社会現象や予測不能なリスクは今後も起こり得ます。こうした外部要因に直面したときに耐えられる投資なのか――それを見極める視点が、長期的に不動産経営を続けるうえでは欠かせません。

ご自身の物件に不安を感じている方や、今後の投資判断に迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください

レオパレスの問題物件を今買うリスク

レオパレス物件は違法建築問題が発覚した後も、依然として市場に出回っています。

ポータルサイトに掲載され、相場より安く売り出されるケースがあるため、一見「お得な物件」に見えることもあります。

実務の現場では仲介会社が注意喚起を行う一方、資金力のある投資家が割安物件として購入する動きも見られ、二極化が進んでいる状態です。

現金一括購入を迫られる

ここまで問題になった物件の場合、融資利用が難しく、多くの場合現金で一括購入あるいは自己資金を多く投入せざるを得ない状況になります。

資金に余裕がある投資家でなければ、手を出しづらい物件と言えるでしょう。

対象物件がすでに改修済みなのか、これから改修が必要なのかによっても変わりますので、購入前に必ず確認したうえで洞察する必要があります。

ブランドイメージの低下による家賃下落

「レオパレス物件」と聞くだけで、その当時を知る層から入居を敬遠されることもあります。

たとえば、子どもの初めての一人暮らしともなれば、ちゃんとした物件に住ませたいと思うのが親の心です。

築年数や立地などの条件が良くても、ブランドイメージの低下によって信頼を回復しづらい状況といえます。

出口戦略の難しさ

購入の壁をクリアできたとしても、売却を考える際、出口戦略が描きにくいという問題もあります。

買い手が付きにくく、将来の資産価値を見込みにくいため、長期保有を前提にして解体更地としての売却を考えておく必要があります。

レオパレス問題物件を購入した人の成功事例紹介

SNSでは「現役レオパレスオーナー」として発信する方がたくさんいます。

ある投資家は、千葉県の築古レオパレスを中古市場で取得し、独自の戦略で再生を試みました。

購入前の課題

実際に購入に至るまでには、やはりいくつかの大きな壁があったようです。

築年数や改修状況次第にもよりますが、レオパレス問題が見られた物件でも、価格次第で他の物件のように取り合いになることもあります。

融資のハードル

→多くの金融機関が「レオパレス物件には融資しない」と門前払い。大手銀行でも取り合ってもらえず、資金調達に苦労。契約条件の工夫

→融資特約を外し、手付金を工夫することで、現金客に買い負けないように物件を押さえる必要があった。物件の不具合リスク

→築年数が経っていたため、屋根や内装などに不具合があり、購入時点から修繕費の膨らみを覚悟しなければならなかった。

特に問題だったのは、やはり融資の壁だったようですが、「信用保証協会」付きで融資を受けられたといいます。

信用保証協会付きの融資とは、保証協会が「保証人」となってくれる制度。つまり、これに伴って保証料が増加するので、もし今後購入を検討される方は、購入前の試算時にこれを組み込んでおく必要があります。

運用の工夫と結果

購入後の運営では、資金繰りの厳しさに直面しながらも、複数の工夫を重ねて入居を進めていきました。

- 募集家賃を1戸あたり約4万円に設定し、周辺相場よりもやや抑えることで早期入居を狙った

- 購入当初は家賃収入ゼロの状態からスタートし、数ヶ月は自己資金の持ち出しで返済。

- 入居募集を始めてから最初の成約までは時間がかかったものの、4か月ほどで18戸すべて満室に到達

- 満室化によって、返済と家賃収入のバランスがようやく安定し、運営が軌道に乗った

ただし、こちらのオーナーは不動産投資に精通していたからこそ成功できたケースです。

投資経験が浅い方が同じ方法を取るのは難しく、十分なリスク理解が求められます。

まとめ

レオパレス問題は、施工不良にとどまらず資産価値の下落や融資の制限、サブリース契約の変更、補償の不十分さなど、オーナーにとって大きな痛手となりました。

「安定した投資」を信じていた人にとっては想定外の出来事だったといえます。

現在も、市場にはさまざまな問題物件が出回り、安く手に入ることもありますが、その裏には「融資が通りにくい」「修繕費の負担が大きい」「売却が難しい」といったリスクが潜んでいます。

この事例が示すのは、不動産投資に絶対の安心はないということ。契約内容や建物の状態を丁寧に確認し、長期的な視点で判断することが欠かせません。

投資を検討する際は過去の失敗から学び、自らが納得できる投資判断をするようにしてください。

コメント