「専任媒介契約の期間って3カ月だっけ?いつまで拘束されるの?」

「専任媒介契約の期間中にしちゃだめなことって何だっけ?」

「専任媒介契約の期間が終わったら自動的に更新される?何かすることはある?」

すでに専任媒介契約を結んでいる方やこれから専任媒介契約を検討中という方の中には、契約期間の拘束について不安を感じている方もいるかもしれません。

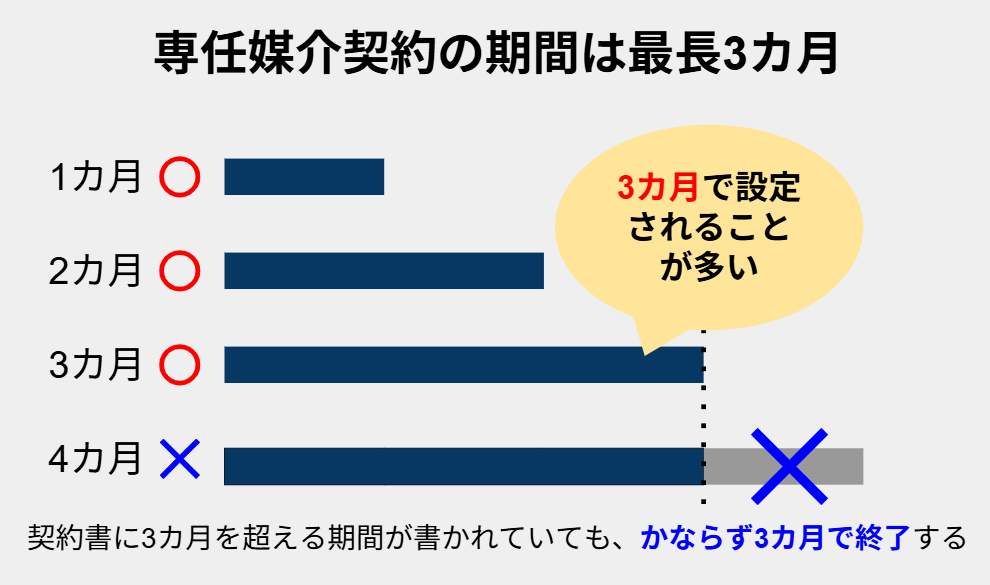

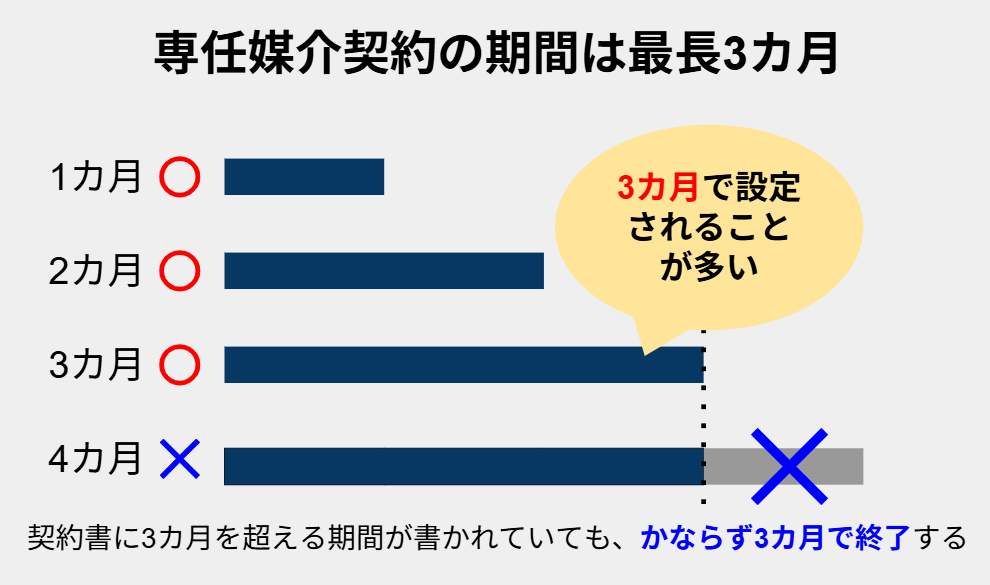

専任媒介契約の契約期間は「最長3カ月」で、その範囲内で1カ月や2カ月などと合意の上で設定することができます。

この記事では、専任媒介契約の「期間の上限」「違約金・実費がかかるケースとかからないケース」「満了後の選択肢」「契約期間中に守るべきルール」などについて、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

この記事を読み終えるころには、「専任媒介契約はいつまで続くのか」「終わったあとに何を選べばよいか」が明確になり、納得して次の判断ができるようになるはずです。

| ※専任媒介契約ではなく専属専任媒介契約を結んでいる方へ 本記事では、主に「専任媒介契約の期間」について解説していますが、この内容は「専属専任媒介契約」にも共通します。専任媒介も専属専任媒介も「1社にのみ媒介を依頼する代わりに、契約期間が決まっている媒介契約」であり、違いは「自己発見取引ができるかどうか」です。  |

目次

- 1. 専任媒介契約の契約期間は最長3カ月(3カ月超は不可)

- 1-1. 3カ月を超えない範囲で契約を結ぶことができる

- 1-2. 契約期間が終わると契約が終了し自動更新はされない

- 1-3. 更新するかどうかは売主が自由に決定できる

- 2. 専任媒介契約の契約期間中に守らなければならないルール

- 2-1. 売主側:ほかの不動産会社とは媒介契約を結べない

- 2-2. 売主側:専属専任媒介契約の場合は自己発見取引ができない

- 2-3. 不動産会社側:レインズ登録・進捗報告の義務などがある

- 3. 専任媒介契約の期間内の解除は可能だが実費を請求されることがある

- 4. 専任媒介契約の解除で費用がかかるケース・かからないケース

- 4-1. 違約金が請求されるケース(ほかの不動産会社で売買を成立させてしまったなど)

- 4-2. かかった実費が請求される場合(売主都合で解除する場合など)

- 4-3. 違約金も実費もかからない場合(不動産会社に落ち度がある場合など)

- 5. 違約金を避けたい場合は「契約期間終了まで待つ」という選択肢もある

- 6. 専任媒介契約をスムーズに解除するためのステップ

- 6-1. 契約書を確認して不利な内容がないかを含めてチェックする

- 6-2. 担当者に口頭で改善を申し入れる

- 6-3. 不安を感じる場合には全宅連の無料相談窓口に相談する

- 6-4. 専任媒介契約解除通知書を作成して送付する

- 7. 専任媒介契約の期間終了後の選択肢

- 7-1. 同じ不動産会社と再び専任媒介契約を結ぶ(再契約)

- 7-2. 一般媒介契約(複数社と契約できる形式)に切り替える

- 7-3. 別の不動産会社と専任媒介契約を結び直す(乗り換え)

- まとめ

1. 専任媒介契約の契約期間は最長3カ月(3カ月超は不可)

まずは、専任媒介契約の契約期間について正しく理解していくことが大切です。ポイントとしては、以下のような点をしっかり理解していきましょう。

| 専任媒介契約の契約期間におけるポイント ・契約期間は長くても3カ月(1カ月や2カ月でもOK) ・契約期間が終わると契約が終了し自動更新はされない(自動更新の特約は無効) ・更新するかどうかは売主が自由に決められる |

期間の上限は何カ月か、更新はどうなるのか、そして期間終了後はどうなるのか。こうした点をしっかり押さえておくことで、安心して専任媒介契約を結ぶことができます。

1-1. 3カ月を超えない範囲で契約を結ぶことができる

専任媒介契約の期間は、宅地建物取引業法で「最長3カ月まで」と決まっていて、その範囲内で自由に設定できます。

「最長で3カ月」なので1カ月や2カ月の期間で契約することもできますが、実際の現場では「3カ月ちょうど」で契約するケースが多いでしょう。

専任媒介契約の期間が決まっている理由としては、専任媒介契約が「1社のみにしか依頼できない」という制約がある契約のため、売主が1社の不動産会社に長期間しばられすぎないようにするためのルールです。

なお、もしも3カ月を超える契約を結んだとしても、3カ月で契約を終了できるので安心してください。

宅地建物取引業法 第34条の2

3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

1-2. 契約期間が終わると契約が終了し自動更新はされない

専任媒介契約は、最長3カ月の契約期間が終わったら自動的に終了し、自動更新はされません。契約書に「自動更新」の特約(自動更新条項)が記載されていたとしても、その部分は無効とされます。

契約期間を迎えると専任媒介契約はかならず一旦終わり、依頼者(売主)の希望があった場合のみ更新することができます。更新する場合も期間は同じく「最長3カ月」であり、たとえ3カ月を超える契約を結んだとしても、3カ月で契約を終了できます。

宅地建物取引業法 第34条の2

4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

契約を終了したあとは、同じ不動産会社と再び専任媒介契約を結ぶか、別の不動産会社と媒介契約を結ぶ、または一般媒介契約に切り替えるという選択肢を選ぶことができます。

1-3. 更新するかどうかは売主が自由に決定できる

専任媒介契約の契約期間が終わったあとに更新するかどうか(もう一度媒介契約を結ぶかどうか)は、売主が自由に決めることができます。

契約終了時の売主の選択肢としては、更新するか、そのまま終了するかの2つがあり、どの選択肢をとっても問題ありません。

依頼している不動産会社の対応に納得していれば同じ会社ともう一度契約すれば良いですし、対応に不満があるなら終了して別の不動産会社を探してみるのも良いでしょう。

また、販売がうまく進んでいない場合は、専任媒介契約をやめて、次は一般媒介契約(複数社に売却を依頼できる媒介契約)に切り替えるという選択肢もあります。

2. 専任媒介契約の契約期間中に守らなければならないルール

専任媒介契約の期間が分かったところで、つぎは「契約期間って何のために存在するの?」という本質部分を考えていきましょう。

契約期間を定めるからには、その期間中は契約を結んだ者同士のあいだに、守らなければならないルールがあるという点に注意が必要です。

| 専任媒介契約の契約期間中に守らなければならないルール ・売主側:ほかの不動産会社とは媒介契約を結べない ・売主側:専属専任媒介契約の場合は自己発見取引ができない ・不動産会社側:レインズ登録・進捗報告の義務などがある |

国土交通省が定めた「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」をもとに、どのようなルールが契約書に定められるかを詳しく解説していきます。

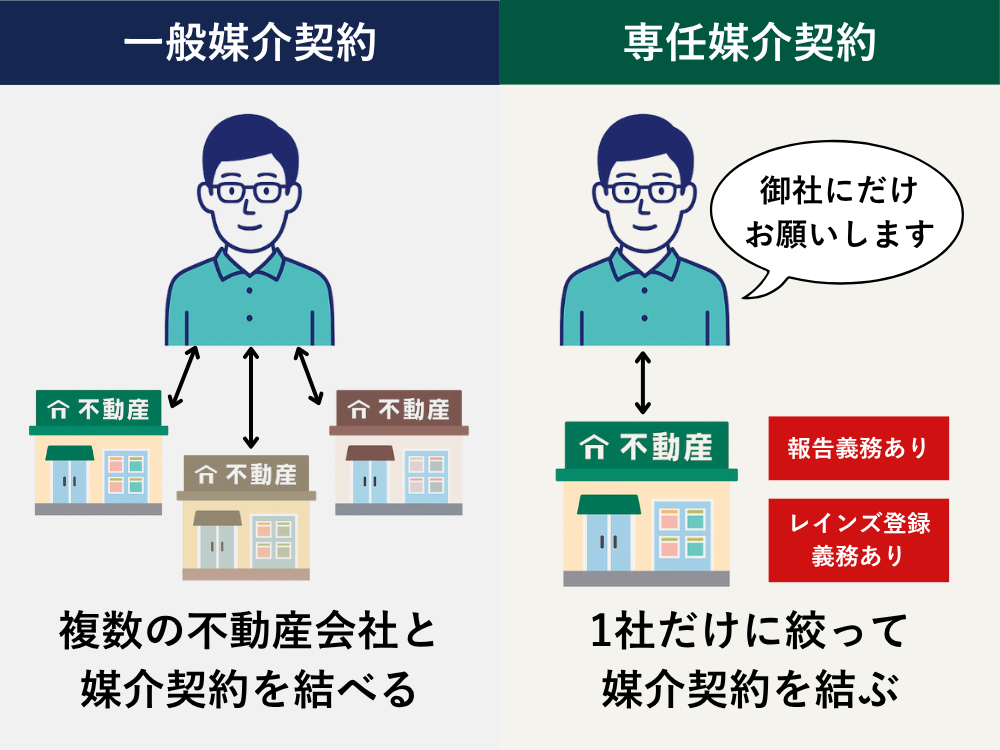

2-1. 売主側:ほかの不動産会社とは媒介契約を結べない

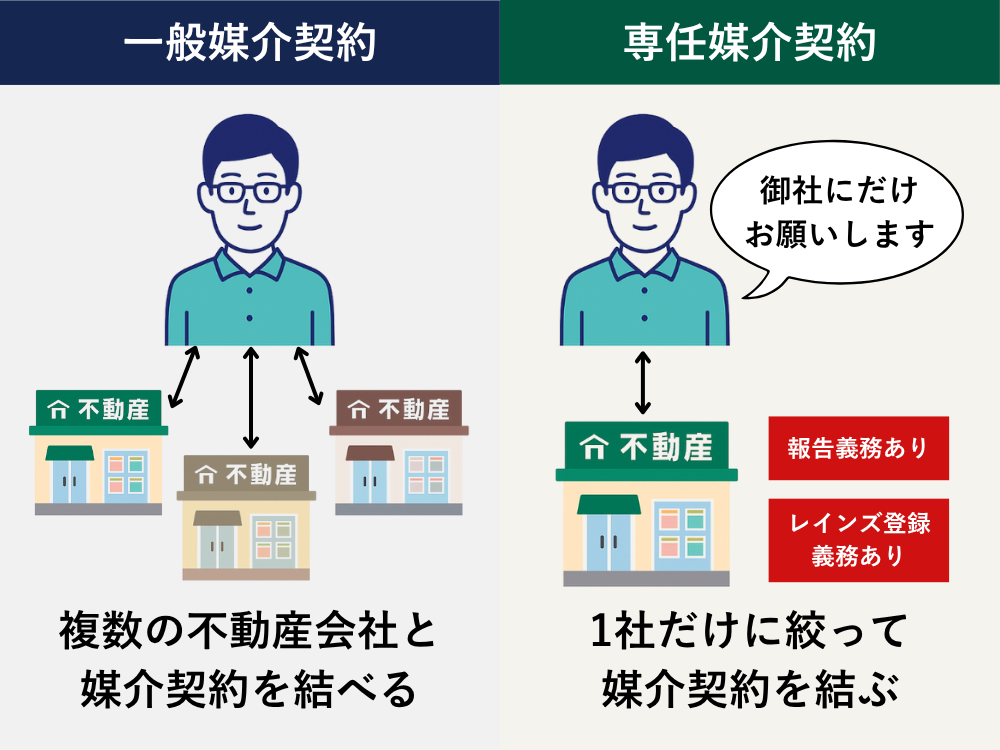

専任媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に同じ物件の売却を重ねて依頼することはできません。なぜならば、専任媒介契約は「この物件の売却はこの1社にだけ任せます」と約束する契約だからです。

国土交通省が公表している専任媒介契約の標準約款(媒介契約書に付属する約款のひな型)を見ると、以下のように規定されています。

専任媒介契約約款(違約金の請求)

第12条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

専任媒介契約の契約期間中(最大3カ月)に、媒介契約を結んだ不動産会社以外に、同じ物件の媒介契約などを依頼することはできない、というのが大原則となります。

専任媒介契約を結んだら、その契約期間中は1社のみに販売を任せるというルールをしっかり守る必要があります。

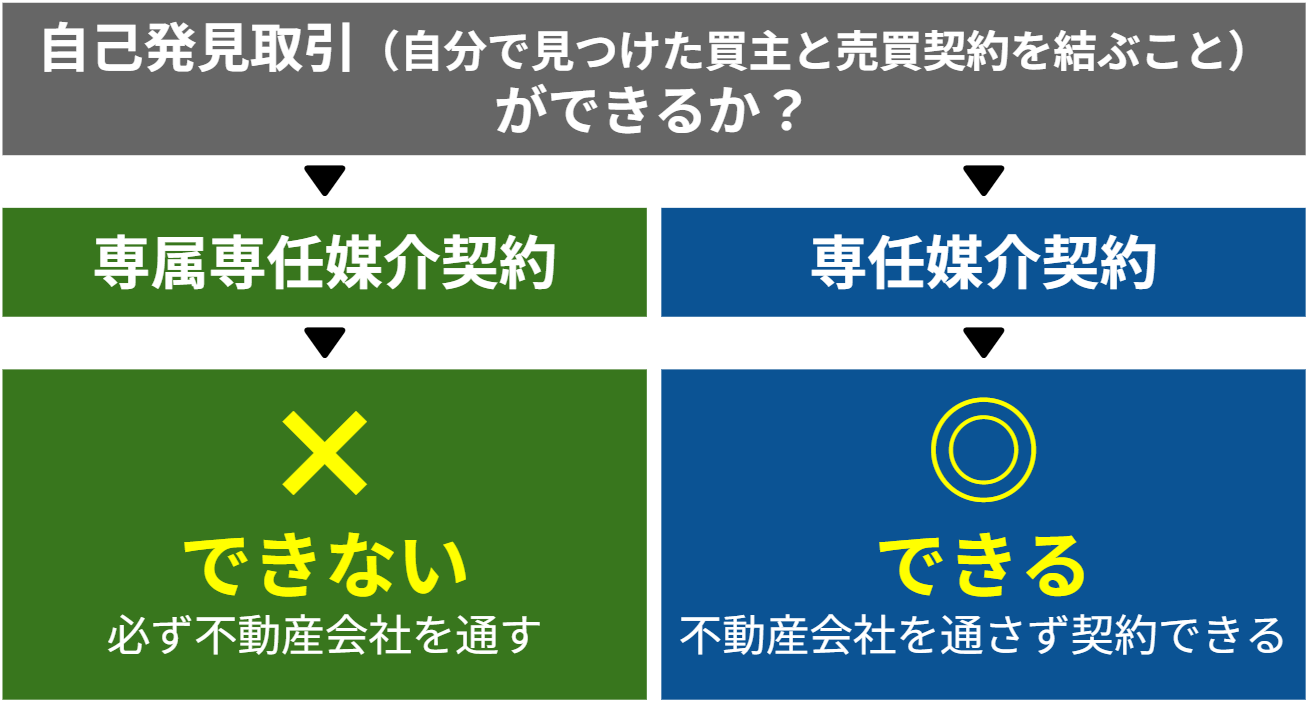

2-2. 売主側:専属専任媒介契約の場合は自己発見取引ができない

専任媒介契約には、単なる専任媒介契約と、自己発見取引が禁止されている専属専任媒介契約の2つがあります。

このうち、専属専任媒介契約を結んでいる場合には、売主が自分で買主を見つけたとしても直接売買契約を結ぶことはできず、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければなりません。

つまり、自分で買主を見つけてもかならず仲介手数料がかかるというイメージです。

専属専任媒介契約約款(違約金の請求)

第12条2 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲がこれに違反したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

もし売主がこれに違反して自己発見取引を行った場合は、契約違反として不動産会社から違約金(=仲介手数料に相当する金額)を請求される可能性が高いといえます。

一方で、「専属」ではない、通常の専任媒介契約のほうは自己発見取引が可能なので、自己発見取引を行う可能性があるかたは、通常の専任媒介契約をおすすめします。

2-3. 不動産会社側:レインズ登録・進捗報告の義務などがある

専任媒介契約を結ぶと、不動産会社(宅地建物取引業者)には、契約期間中に果たすべき複数の義務が発生します。代表的なものが、「指定流通機構(レインズ)への登録義務」と「販売活動の定期報告義務」です。

以下に、専任媒介契約を締結した不動産会社が履行すべき義務をまとめました。

【不動産会社側が専任媒介契約の期間中に果たすべき義務】

| 販売活動に関する義務 | ・契約成立に向けて積極的に販売活動を行うこと・買主を探すだけでなく、条件調整や契約成立までの支援を行うこと |

| 進捗状況の報告義務 | ・2週間に1回以上の頻度で業務の処理状況を報告すること(専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上)・報告は「書面」または「電子メール」など、契約書で定めた手段に従うこと |

| 申込報告義務 | ・購入希望者から申し込みがあった場合は、遅滞なく売主に報告すること |

| レインズ登録義務 | ・契約日翌日から起算して7日以内(休業日を除く)に指定流通機構に物件情報を登録すること(専属専任媒介契約の場合は5日以内) |

| 登録証の交付義務 | ・レインズ登録後、遅滞なく、「登録を証する書面(登録証明書)」を売主に交付すること |

これらの不動産会社側の義務は、一般媒介契約にはないものです。専任媒介契約では「1社のみに依頼する」という制約があるからこそ、報告義務やレインズ登録義務などを定めて、しっかりと動いてもらうような内容になっているのです。

もしも不動産会社が上記のような義務を怠った場合には、契約不履行による契約解除が可能となり、契約期間が満了する前に売主から契約を解除することができます。

3. 専任媒介契約の期間内の解除は可能だが実費を請求されることがある

ここまで、専任媒介契約の契約期間が最長3カ月であることや、その契約期間中には買主側にも不動産会社側にも守らなければならないルールがあることを解説しました。

その中で、「専任媒介契約を3カ月の期間で結んだけれど、途中でやめたくなったらどうしたらいいの?」「期間が満了する前に契約を解除することってできるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

結論から言えば、専任媒介契約は、売主の都合によるものであっても途中で解除することが可能です。もちろん、不動産会社に落ち度がある場合も途中で解除することができます。

ただし、売主都合で解除する場合には、違約金または実費(売却活動にかかった費用)が請求されるケースがあります。

次の章では、「どんな場合に違約金や実費がかかるのか」「かからないのはどんなケースか」について、具体的にわかりやすく整理して解説します。

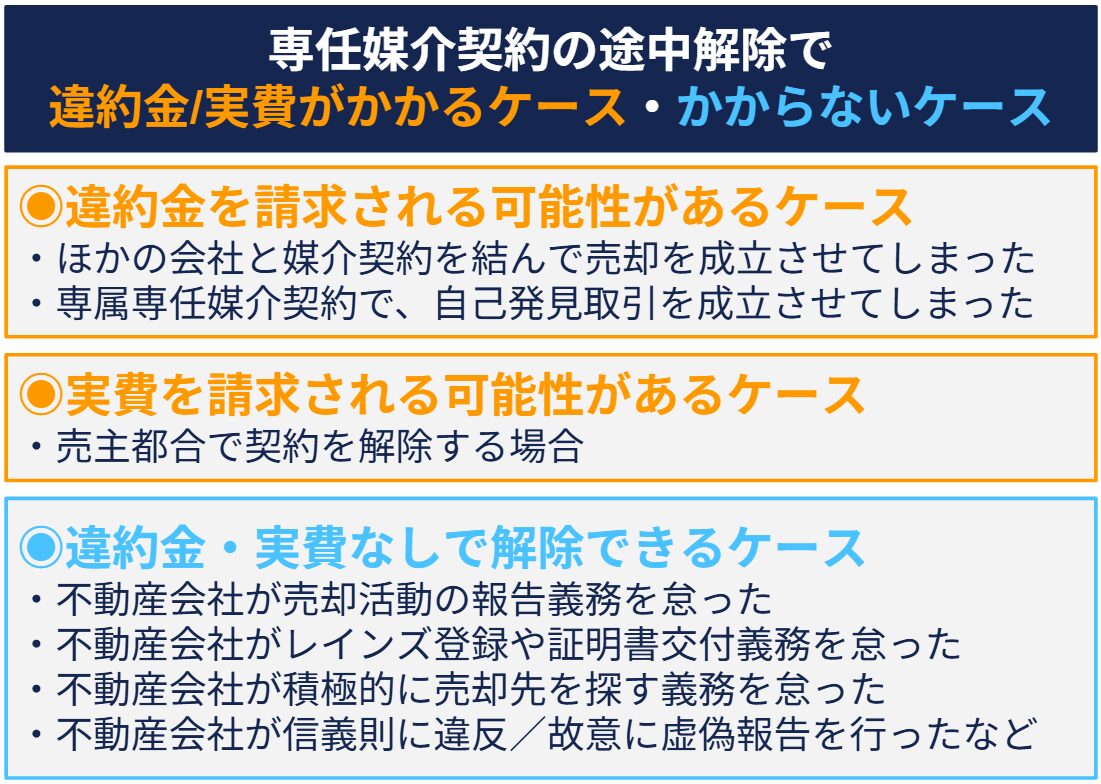

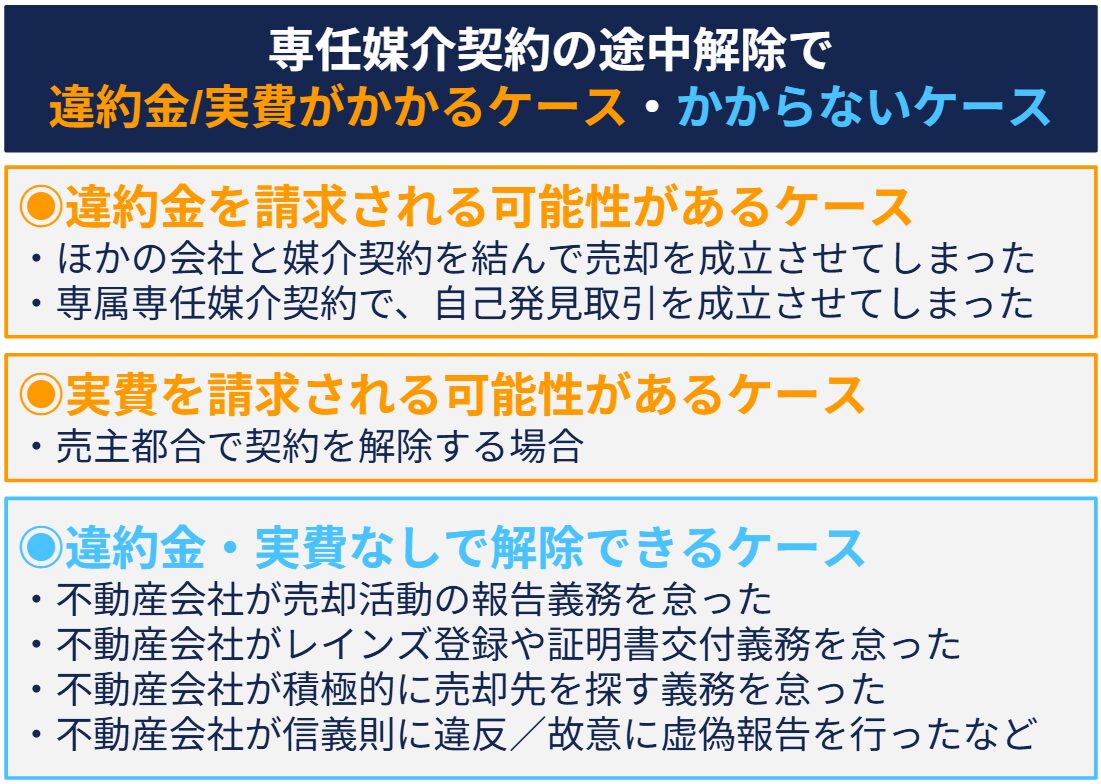

4. 専任媒介契約の解除で費用がかかるケース・かからないケース

3章で解説したように、専任媒介契約の解除は、理由を問わずにすることが可能です。しかしながら、あらかじめ定めた契約期間を待たずして解除するには、違約金が発生したり実費が請求されたりする点に注意が必要です。

具体的には、専任媒介契約を解除する場合には、

(1)違約金を請求される可能性があるケース

(2)かかった実費が請求される可能性があるケース

(3)違約金も実費もかからずに解約できるケース

の3つのケースにわかれます。

それぞれのケースについて、解説していきます。

4-1. 違約金が請求されるケース(ほかの不動産会社で売買を成立させてしまったなど)

専任媒介契約の期間満了前に解除することで「違約金」が請求されるケースとしては、売主側に契約違反があった場合があります。

とくに以下の2つのケースは、国土交通省が公表している媒介契約の標準約款にも示されているため、仲介手数料相当の違約金が発生する可能性が高いケースとなります。

| 仲介手数料相当の違約金が発生するケース (1)1社としか媒介契約を結べないはずの「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」なのに、ほかの不動産会社とも媒介契約を結び、さらに売却を成立させてしまった場合 (2)自己発見取引が禁止されている専属専任媒介契約なのに、自分で見つけた買主と売買契約を結んでしまった場合 |

(1)ほかの会社と媒介契約を結んで売却を成立させてしまった

1つ目は、他の不動産会社とも媒介契約を結んでさらにそちらで売却を成立させてしまったケースです。この場合、仲介手数料(通常、売買価格×3%+6万円)に相当する違約金を請求される可能性が高いでしょう。

専任媒介契約約款 第12条(違約金の請求)

甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

(2)自己発見取引が禁止されている専属専任媒介契約で自己発見取引を成立させてしまった場合

2つ目は、自己発見取引が禁止されている専属専任媒介契約を結んでいるのにもかかわらず、不動産会社を通さずに自分が見つけた相手と売買契約を成立させてしまった場合です。

この場合も、仲介手数料(通常、売買価格×3%+6万円)に相当する違約金を請求される可能性が高いでしょう。

専属専任媒介契約約款 第12条(違約金の請求)

2 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲がこれに違反したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

4-2. かかった実費が請求される場合(売主都合で解除する場合など)

専任媒介契約の期間満了前に解除することで「かかった実費」が請求されるケースとしては、不動産会社に落ち度がなく、売主都合で契約を解除する場合です。

国土交通省の専任媒介契約の標準約款を見ると、「乙(不動産会社)の責めに帰すことができない理由によって専任媒介契約が解除されたとき」という表現になっています。つまり、乙に責任がなく、甲(売主)の都合で契約を解除する場合が該当します。

専任媒介契約約款 第14条(費用償還の請求)

第14条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。

2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。

この場合、不動産会社は、「専任媒介契約の履行のために要した費用の償還」、つまり「売却活動を進める中でかかった実費」を請求することができるとされています。

実費には、不動産会社が、物件を売るために写真を撮ったり、広告を作成したり、物件を調査したりした場合の、広告費や調査費、交通費などが含まれます。違約金とは異なり、あくまで「実際にかかった費用のみ」が対象であり、金額も不動産会社によって異なります。

ただし、いくら実費がかかっていたとしても、約定報酬額(=仲介手数料のこと)が上限として定められているため、高くても仲介手数料の金額を超えることはありません。

| ※実費はかならず請求される訳ではない点に注意しましょう 売主都合で専任媒介契約を解除する場合であっても、不動産会社が「請求しなくてもいいか」と判断した場合には、実際に請求されないこともあります。 「必ず発生する費用」ではなく、「不動産会社が請求できる権利を持っている」と理解しておくのが正確です。 とはいえ、広告費などの実費が発生していた場合には、請求される可能性があることを前提に考えておいた方が安心です。 |

4-3. 違約金も実費もかからない場合(不動産会社に落ち度がある場合など)

不動産会社が専任媒介契約で定められた義務を果たしていない場合など、不動産会社に「落ち度」があることによる契約解除の場合には、違約金も実費も支払わずに解約することが可能です。

代表的なケースとしては以下のような4つのケースがあります。

| 違約金なしで解約できる4つのケース ・不動産会社が売却活動の報告義務を怠った ・不動産会社がレインズ登録や証明書交付義務を怠った ・不動産会社が積極的に売却先を探す義務を怠った ・不動産会社が信義則に違反/故意に虚偽報告を行ったなど |

先ほど「2-3. 不動産会社側:レインズ登録・進捗報告の義務などがある」で説明したように、不動産会社側には、1社に絞って不動産売却を依頼している売主のために、積極的に売却先を探す義務が課せられています。

こうした義務を履行しなかった場合には、契約の解除理由に該当するため、売主は契約期間の途中であっても専任媒介契約の解除を申し出ることが可能です。そして、このケースで契約解除が認められた場合には、違約金や実費などは請求されません。

もしも、「違約金(または実費)がかならずかかります」と言われたり、契約書に「解除理由によらず、契約解除には一律〇万円を請求します」という条項が定められていたりしても、不動産会社の落ち度がある場合には無効にできる可能性が高いといえます。

トラブルになりそうな場合には、都道府県宅建協会の不動産無料相談所に相談することをおすすめします。

5. 違約金を避けたい場合は「契約期間終了まで待つ」という選択肢もある

違約金や実費をなるべく払いたくないという方は、途中で契約を解除するのではなく、契約期間の満了を待って自然に契約を終了するという選択肢も有効です。

前述したように、専任媒介契約は「最長3カ月」の契約期間が定められており、契約満了後は自動で終了します。契約期間が終わった時点で「更新しない」と伝えれば、違約金や実費を請求される心配はなくなります。

とくに、円満に終わらせたい方や、不動産会社の落ち度とまで言えるか曖昧なケースの場合には、契約期間満了を待つ選択肢が最善といえるでしょう。

一方で、明らかに不動産会社の義務違反がある場合など、不動産会社に落ち度がある場合には、違約金なしで解除が可能なので早めに解除してしまったほうが良いといえます。

専任媒介契約の契約期間中に解除を申し入れるか迷った場合には、以下を参考に、納得できる選択肢を選びましょう。

| 契約期間終了まで待つのが有効なケース例 ・解約理由が「売れない」「対応が不満」などで、契約違反とまではいえるかわからない ・違約金や実費がかかるかどうかが不透明であり、請求されるリスクを避けたい ・不動産会社と揉めてトラブルになる可能性があるならば、避けたいと考えている ・契約期間満了までの期間が短いなど、期間終了を待っても問題ない |

| 契約期間終了を待たずに解除するのがおすすめなケース例 ・レインズに登録しない、2週間に1回の報告がない(※)など明確な契約不履行がある ・不動産会社が、虚偽の説明をしたり報告すべき内容を報告しなかったりという「信義則」違反に該当する行為があった※専属専任媒介の場合は、1週間に1回 |

なお、「売れないから他社に変えたい」と感じたときは、まず不動産会社に率直に相談してみるのがおすすめです。不動産会社からすると顧客を失うことは避けたいため、対応を見直してくれる可能性があります。

6. 専任媒介契約をスムーズに解除するためのステップ

ここまでで、不動産会社に落ち度がある場合には、違約金などの請求なしで専任媒介契約は解除できることをお伝えしてきました。

とくに、「決められたタイミングでの報告が来ない」「レインズに登録されていない(レインズ登録証明書をくれない)」といった義務違反がある場合には、早く契約を終了させて別の不動産会社に任せたいという方も多いでしょう。

この章では、不動産会社に義務違反や不誠実な対応があるときに、トラブルなく専任媒介契約を途中解約するためのステップを、順を追って解説していきます。

6-1. 契約書を確認して不利な内容がないかを含めてチェックする

最初にやるべきことは、「専任媒介契約の契約書をよく読むこと」です。あらためて不動産会社とどのような内容で媒介契約を結んでいるかを正確に把握しましょう。

ここで重要なのは、契約書に、宅地建物取引業法や標準媒介契約約款に反する内容(売主に不利な内容)が書かれていないかをチェックすることです。

契約書に書かれているからといって、すべての条項に無条件で従わなければならないわけではありません。たとえば「解除理由にかかわらず一律〇万円の違約金が発生する」といった不利な条項が記載されていた場合でも、宅地建物取引業法や標準媒介契約約款に反する内容であれば、法的には無効とされる可能性があります。

| 無効にできる可能性が高い売主に不利な内容の例 ・「途中解除は理由にかかわらず一律5万円」と書かれている → 不動産会社に義務違反がある場合は、費用を支払う必要はなく、一律での違約金請求は無効とされる可能性があります。 ・「解除時に広告費として10万円を請求」と書かれている ・レインズへの登録義務を免除するという条項がある ・「報告は月1回」と書かれている ・契約期間が3カ月を超えて設定されている ・専任媒介契約が自動更新すると書かれている |

もし契約書に上記のような「売主に一方的に不利な条項」が含まれていた場合は、不動産会社が誠実な対応をしていない可能性があります。

内容によっては宅地建物取引業法に違反しているケースもあるため、早めに都道府県宅建協会の不動産無料相談所に相談するのが安心です。

6-2. 担当者に口頭で改善を申し入れる

「解除したい」といきなり切り出す前に、まずは口頭や電話、メールなどで不満や疑問を伝えて改善を求めてみましょう。

たとえば以下のように伝えると、柔らかく意思を伝えられます。

・「報告が来ていないように思うのですが、活動の内容を教えてもらえますか?」

・「正直に申し上げて、貴社の対応に少し不安があります」

この時点で対応を改善してくれれば、途中で契約を解除せずに売却を続けられる可能性があります。

6-3. 不安を感じる場合には全宅連の無料相談窓口に相談する

専任媒介契約の内容や解除について不安がある場合は、不動産会社に直接問い合わせる前に、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)の無料相談窓口に相談しておくことをおすすめします。

とくに以下のようなケースに該当する場合には、宅建業違反に該当することもあるため、とくに相談することを推奨します。

| とくに全宅連に相談をおすすめするケース ・専任媒介契約の契約書に、一方的に不利な条項が含まれている ・報告義務やレインズ登録義務、レインズ登録証明書の交付義務などが守られていない ・必要な報告をしてくれない、囲い込みの懸念がある、虚偽の報告をされたなどがあった ・解除を申し出たら「違約金がかかる」「解約できない」と強く引き留められた |

全宅連の無料相談窓口では、契約書や重要事項説明書など不動産取引に関する相談を電話や対面で無料で受け付けています。契約解除が可能かや、費用請求が適法かどうかなど、中立的な立場からアドバイスをもらうことができるでしょう。

6-4. 専任媒介契約解除通知書を作成して送付する

専任媒介契約を解除したいと判断したら、不動産会社に対して契約解除の意思を明確に伝える必要があります。

法律上は、口頭で「契約を解除します」と伝えるだけでも効力は生じます。しかし、万が一「聞いていない」「言った言わない」といったトラブルが発生したときのことを考えると、記録が残る手段で通知することをおすすめします。

そのため、書面やメールなど記録が残る形式が望ましく、より証拠として有効にしたいなら配達証明郵便を使うことをおすすめします。

不動産会社によっては「契約解除通知書のフォーマット」を用意している場合もありますが、無い場合には以下のような内容を記載して作成しましょう。

| 専任媒介契約解除通知書に記載する内容 ・「専任媒介契約解除通知書」というタイトル ・作成年月日 ・不動産会社の名称と代表者の名前 ・売主(あなた)の氏名・住所 ・専任媒介契約を締結した年月日 ・契約解除する旨 ・契約解除の理由(不動産会社にどのような落ち度があったかが分かるように記載する) |

しっかりと契約解除の理由を付け加えたうえで、記録を残す形で意思を伝えることが重要です。

7. 専任媒介契約の期間終了後の選択肢

専任媒介契約が満了するということは、3カ月たってもまだ物件が売れていない状態です。次に何をすべきか、不安や焦りを感じる方も多いかもしれません。

状況を冷静に整理したうえで、次に取るべき一手を選ぶことが大切です。

専任媒介契約は自動更新されないため、売主が再契約するか、別の契約形態や会社を選ぶかを自由に決めることができます。

| 専任媒介契約の期間終了後の選択肢 ・同じ不動産会社と再び専任媒介契約を結ぶ(再契約) ・一般媒介契約(複数社と契約できる形式)に切り替える ・別の不動産会社と専任媒介契約を結び直す(乗り換え) |

契約満了後に取りうる3つの選択肢について、それぞれの特徴と注意点を解説します。

7-1. 同じ不動産会社と再び専任媒介契約を結ぶ(再契約)

この記事を読んでいる方の多くは、「思うように売却が進んでいない」「このまま同じ会社に任せて大丈夫だろうか」といった不安や不満を抱えている可能性が高いと考えられます。

そのような中でも、たとえば以下のような場合には、もう一度同じ不動産会社と専任媒介契約を結ぶ(再契約)という選択肢もあり得ます。

・販売活動はしっかり行われているものの、市場の動きが鈍く結果が出ていないだけと考えられる

・担当者の対応には信頼を持っている

・契約終了のタイミングで、価格の見直しや広告内容の改善を提案された

専任媒介契約は、期間が終了すれば自動的に終了しますが、売主が希望すれば再契約することは自由にできます。再契約の際も、期間は最長3カ月以内とされており、1カ月や2カ月など柔軟に設定することも可能です。

不動産会社としても、再契約を結んでもらえるかどうかが評価につながるため、満了のタイミングで販売方針を見直す好機でもあります。継続するかどうかを判断する際には、「この3カ月間でどのような動きがあったか」「何を改善する予定か」といった点を冷静に確認してから再契約を決めると良いでしょう。

7-2. 一般媒介契約(複数社と契約できる形式)に切り替える

「今の会社だけでは売れない気がする」「もっと他の会社にも頼んでみたい」と感じている場合には、一般媒介契約に切り替えるという選択もあります。

一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができるため、各社が独自に買主を探してくれるという営業の広がりがメリットになります。

ただし、一般媒介契約では、不動産会社側にレインズ登録義務や売主への販売活動の報告義務が課されないため、進捗状況が見えにくくなるというデメリットもあります。

売却のスピードや露出を重視したい場合には効果的ですが、不動産会社の熱意や対応力にバラつきが出る可能性もあることに注意が必要です。

7-3. 別の不動産会社と専任媒介契約を結び直す(乗り換え)

「今の会社にはもう任せたくない」「対応に不満がある」という場合には、別の不動産会社に切り替えて、あらためて専任媒介契約を結ぶという方法もあります。

この場合、契約期間の満了をもって現在の契約は終了しているため、違約金や実費の心配もなく、自由に新しい会社と契約を結ぶことができます。

乗り換えの際には、次の不動産会社がどのような営業活動をしてくれるのか、実績や対応方針をよく確認した上で選ぶことが重要です。

また、最初の契約でうまくいかなかった原因(例:価格設定・写真・広告の打ち出し方など)を振り返り、改善できるかどうかをしっかり確認することが、売却成功への第一歩になります。

| 信頼性と売却力のある不動産会社を見極めるポイント ・査定価格の根拠を丁寧かつ論理的に説明してくれる ・媒介契約の違いを明確に説明し、選ばせてくれる(無理に専任契約をすすめてこない) ・売主の希望条件(価格やスケジュール)を丁寧に聞いてくれる ・できるだけ希望価格に近い価格で売却できるよう努力してくれる ・魅力的な広告を作れる(写真や紹介文の質が高い) ・不動産ポータルサイト(SUUMO・ホームズなど)にしっかり掲載してくれる ・囲い込みを行わない姿勢を明示している、または透明性のある対応をしている ・販売活動の戦略を具体的に提案してくれる ・担当者が知識と経験ともに豊富で、質問にも的確に答えられる ・報告・連絡・相談がしっかりしていて、途中経過をきちんと共有してくれる |

売却は、あなたの資産にかかわる大きな決断です。どの契約を結ぶか以上に、どの不動産会社に依頼するかが、納得のいく売却結果に直結します。

もしも信頼できる不動産会社選びに迷ったら、ぜひ賃貸経営から仲介まで実績豊富なルーム・スタイルにご相談ください。

まとめ

本記事では「専任媒介契約の期間」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆専任媒介契約の契約期間は最長3カ月(3カ月超は不可)

・3カ月を超えない範囲で契約を結ぶことができる

・契約期間が終わると契約が終了し自動更新はされない

・更新するかどうかは売主が自由に決定できる

◆専任媒介契約の契約期間中に守らなければならないルール

・売主側:ほかの不動産会社とは媒介契約を結べない

・売主側:専属専任媒介契約の場合は自己発見取引ができない

・不動産会社側:レインズ登録・進捗報告の義務などがある

◆専任媒介契約の解除で違約金がかかるケース・かからないケース

・違約金が請求されるケース(ほかの不動産会社で売買を成立させてしまったなど)

(1)ほかの不動産会社に依頼して売買を成立させてしまった場合

(2)自己発見取引が禁止されている専属専任媒介契約で自己発見取引を成立させてしまった場合

・かかった実費が請求される場合(売主都合で解除する場合など)

・違約金も実費もかからない場合(不動産会社に落ち度がある場合など)

◆専任媒介契約をスムーズに解除するためのステップ

・契約書を確認して不利な内容がないかを含めてチェックする

・担当者に口頭で改善を申し入れる

・不安を感じる場合には全宅連の無料相談窓口に相談する

・専任媒介契約解除通知書を作成して送付する

専任媒介契約が終了したあとには、あらためて「信頼性があり、かつ売却力のある不動産会社」に依頼することがとても重要です。もしも不動産会社探しに行き詰まった場合は、ぜひルーム・スタイルにお気軽にご相談ください。

コメント