「賃料相場の調べ方ってどうやるの?自分で賃料を決めたいんだけど、具体的には何をするといいのだろう」

「しっかり黒字経営できるような収益を得られる賃料設定をしたい!とりあえず賃料相場を知りたいけど、調べ方ってどうしたらいいの?」

賃料は高すぎても入居者が決まりにくく、下げてしまえば収入が減ってしまうため、適切な設定が欠かせません。

そのためにはまず賃料相場を知り「自分の物件はいくらくらい」という、目安の賃料相場を知りたいと考える方がほとんどでしょう。

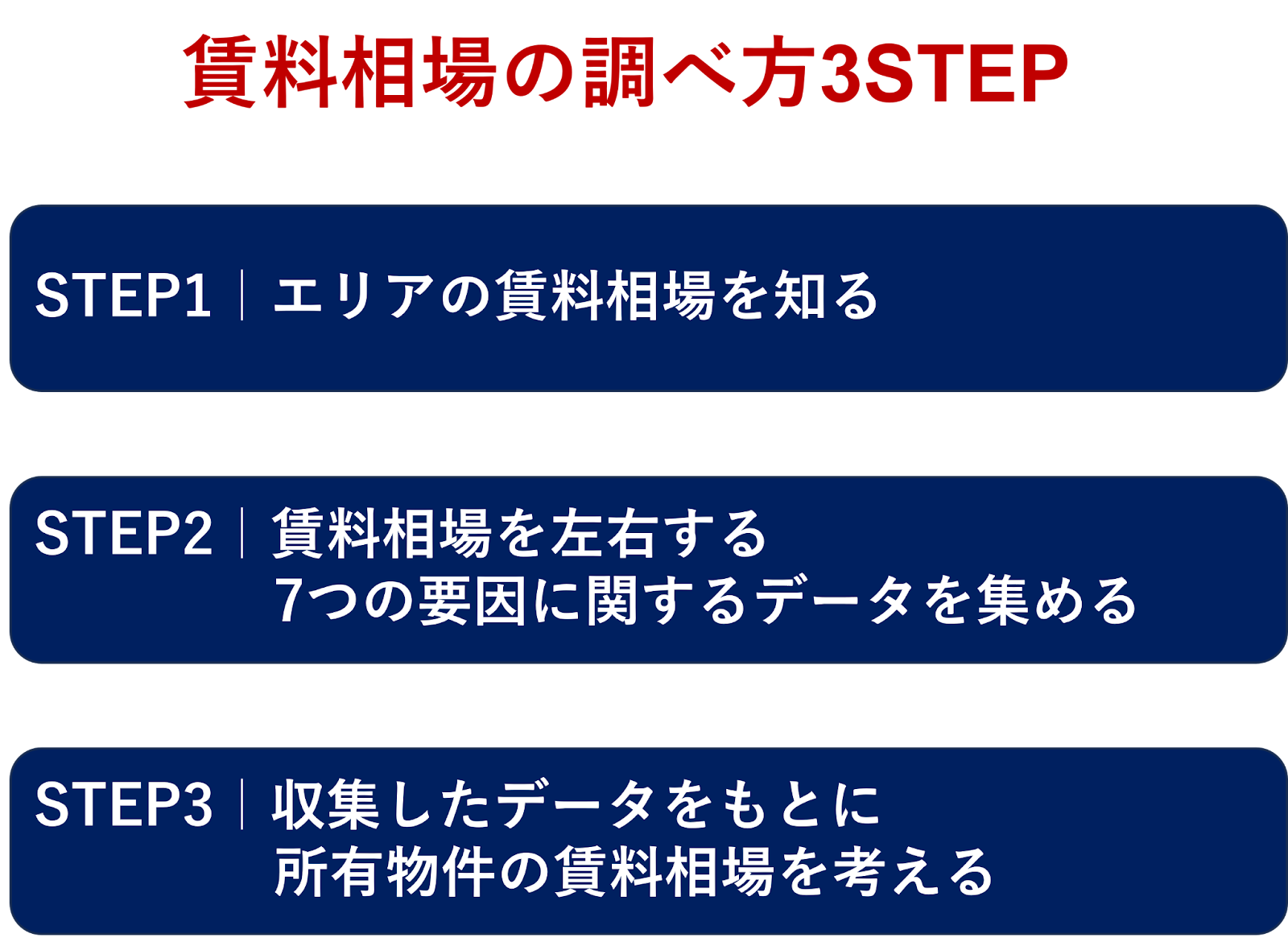

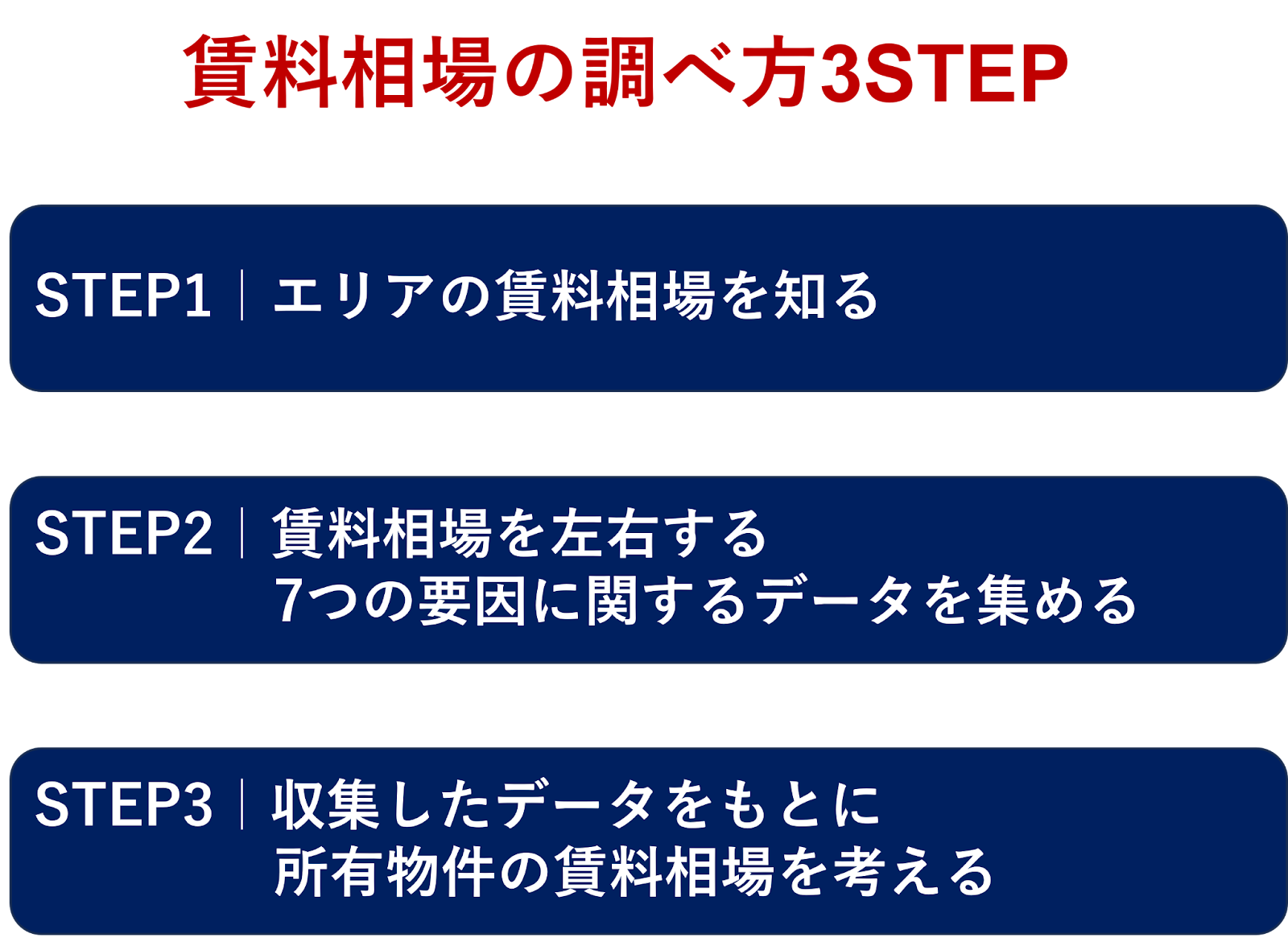

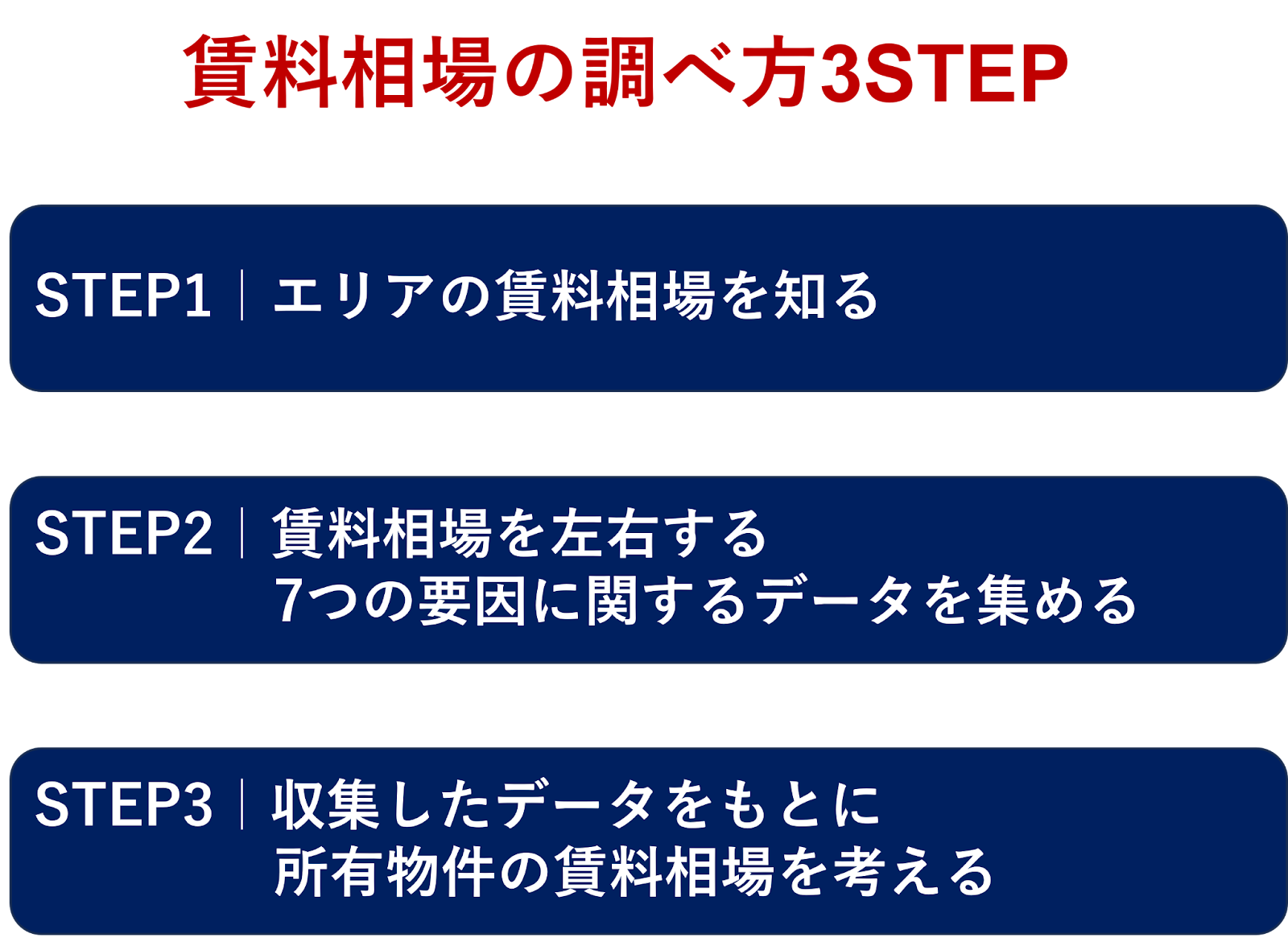

賃料相場の調べ方は、以下3つのSTEPでおこないます。

このSTEP1~3までを順に進めると、あなたの所有物件の特徴やエリアに応じた賃料相場の把握が可能です。

ただし、この方法だけでは、取引実績に基づく詳細な賃料相場の把握は困難です。

成約時の賃料は、インターネットや冊子上の表示価格と異なるケースが少なくないからです。

そのため、独自に賃料相場を調べるだけだと、実際に賃料を決めるときに適正な数値から外れてしまう可能性が高まり、結果的に空室が目立つ・客付けが思うようにいかないといったこともあるでしょう。

こういった事態を避けるためには、まず自身で調べた上で、賃貸経営のノウハウがある不動産会社や賃貸管理会社への相談も視野に入れることをおすすめします。

そうすれば、これまでの賃料履歴やレインズという不動産情報サイトなど賃貸オーナーには見られない情報なども踏まえて、実績にもとづいた賃料相場がわかるでしょう。

また、自分自身である程度の賃料相場を把握しておくことで、不動産会社・賃貸管理会社が本当に正しい相場を知っているのか判別しやすくなるはずです。

そこで本記事では、賃貸オーナー自身でできる賃料相場の調べ方をお伝えするとともに、実績のある不動産会社や賃貸管理会社の見つけ方もお伝えします。

| 本記事を読んでわかること |

|---|

| ・賃料相場の調べ方がわかる ・賃料相場を左右する要因について理解できる ・賃料相場が上がるポイントを理解できる ・不動産会社や賃貸管理会社の選び方がわかる ・賃料を設定する方法が理解できる |

本記事を最後まで読めば、賃料相場を的確に把握できるだけでなく、最適な賃料まで決められます。

ぜひこのまま読み進めて、賃料相場の調べ方について理解を深めてください。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

目次

- 1. 賃料相場の調べ方3STEP

- 2. STEP1|エリアの賃料相場を知る

- 2-1. 賃貸ポータルサイトで調べる

- 2-2. 家賃相場マップを利用する

- 2-3. 情報誌で調べる

- 3. STEP2|賃料相場を左右する7つの要因に関するデータを集める

- 3-1. 立地

- 3-2. 築年数

- 3-3. 設備

- 3-4. 構造

- 3-5. 広さ

- 3-6. 敷金・礼金の有無

- 3-7. 取引時期

- 4. STEP3|収集したデータをもとに所有物件の賃料相場を考える

- 4-1. STEP1のデータで所有物件のおおよその賃料相場を想定する

- 4-2. STEP2のデータで賃料相場の範囲を狭める

- 4-3. STEP2のデータで7つの要因を比較して賃料相場を出す

- 5. 所有物件の詳細な賃料相場を知るには不動産会社・賃貸管理会社への相談が不可欠

- 6. 賃料相場を調べたら収益を最大化できる家賃設定をする

- 6-1. 最低限の賃料設定を決める

- 6-2. 調査した賃料相場と最低限の賃料設定を比較する

- 6-3. 賃料を設定して収益をシミュレーションする

- 6-4. 不動産会社や賃貸管理会社と相談して最終的な賃料を決める

- 7. まとめ

1. 賃料相場の調べ方3STEP

賃料相場は、以下の3STEPで調べます。

まず「2.STEP1|エリアの賃料相場を知る」では「自分の物件はこのくらいかな」という、基準の賃料相場を把握します。

所有物件と可能な限り同じ条件を指定して、どのくらいの賃料相場となっているのかざっくりと把握していきましょう。

つづく「3.STEP2|賃料相場を左右する7つの要因に関するデータを集める」の段階においては、競合の情報もあわせながら、以下7つのさらに細かなデータを収集していきます。

| ・立地 ・築年数 ・設備 ・構造 ・広さ ・敷金 ・礼金の有無 ・取引時期 |

競合物件を1件だけ調査してもデータ量が足りないので、最低でも10件分は収集してください。

STEP1と2のデータをすべてそろえたら、最後の「4.STEP3|収集したデータをもとに所有物件の賃料相場を考える」へ進みます。

収集したデータを物件ごとに比較分析して、所有物件の適正な賃料相場を見極めます。

STEP1~3の調べ方はすべてにおいて根気のいる作業となりますが、多くのデータがなければ賃料相場を把握できないので、頑張って収集・分析しましょう。

2. STEP1|エリアの賃料相場を知る

まず「自分の物件はこのくらいになるのかな」という、物件のあるエリアの賃料相場を知っておきます。

STEP2では、より細かく所有物件と競合物件について調査していきますが、この段階では導入として賃料相場のおおよそのイメージをつかんでいきます。

〇万円~〇万円の間くらいになりそうだな、というような予想を立てましょう。

エリアの賃料相場を知るには、以下3つの方法があります。

| ・賃貸ポータルサイトで調べる ・家賃相場マップを利用する ・情報誌で調べる |

1つの方法だけで調べてもいいのですが、併用することでより賃料相場を把握しやすくなります。

そのため最低でも、2種類の方法を併用することをおすすめします。

また、間取りが異なると賃料相場に影響します。

所有物件と同じ間取りの競合物件を調べてください。

各方法について、順番に詳細を解説します。

2-1. 賃貸ポータルサイトで調べる

SUUMOやLIFULL HOME’Sのような、賃貸ポータルサイトを活用すると指定したエリアの家賃相場を調べられます。

| 賃貸ポータルサイト | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

| ・無料で使用できる ・手軽にどこでも利用できる ・複数の企業が提供しているので比較しやすい | ・詳細なエリアまでは調べにくい ・賃貸ポータルサイトにより表示金額に幅がある |

大手の賃貸ポータルサイトでは、膨大な数の物件情報を掲載しているので、建物の種類やエリア・最寄り駅などを細かく指定しながら検索できます。

サイトの更新頻度も高いため、最新の情報を得られる点も賃貸ポータルサイトを活用するメリットといえるでしょう。

一方で細かな住所の設定はできないので、市町村レベルまでの家賃相場の把握と理解しておいてください。

ある程度でいいから、手軽に家賃相場を把握したい方にとって賃貸ポータルサイトの活用は向いています。

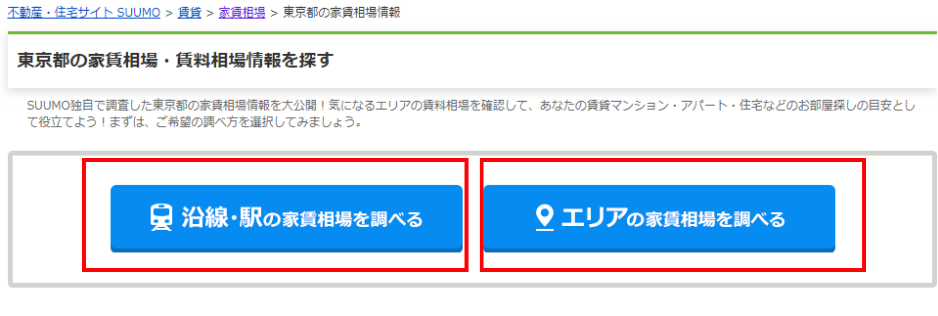

たとえばSUUMOを例にして、賃料相場を調べてみましょう。

以下のように、まず探したいエリアを選択します。

出典:SUUMO「全国の家賃相場・賃料相場情報」

つづいて選択したエリアにおける、沿線や駅・エリア・間取りを選びましょう。

出典:SUUMO「東京都の家賃相場・賃料相場情報を探す」

すると以下のように、選択した内容に沿って家賃相場が表示されます。

出典:SUUMO「東京都の市区郡から家賃相場・賃料相場情報を探す」

表示される家賃は募集時のものとなるので成約時についてはわかりませんが、賃貸ポータルサイトを検索するとおおよその目安を知れます。

またGoogleやYahoo! などの検索エンジンの検索窓にキーワードを入力しても、以下のようにさまざまなサイトから賃料相場の情報を得られます。

【Googleを活用して「川崎 家賃相場」を検索した例】

ただし賃貸ポータルサイトによって表示される家賃相場は異なり、幅があることも知っておいてください。

そのためより詳しく把握したい方は1つのサイトだけを参考にせず、最低でも3~4つ程度は賃貸ポータルサイトを比較することをおすすめします。

2-2. 家賃相場マップを利用する

家賃相場マップを利用すると、地図上で賃料相場を確認できます。

| 家賃相場マップ | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

| ・ネット版なら自宅でいつでも使用できる ・時間がかからずすぐに調べられる ・地図上で詳細な地域の家賃相場を確認できる | ・無料から有料まで幅広い ・所有物件の地域に対応していないケースもある |

家賃相場マップは、詳細な家賃を調べたい方に向いている方法です。

たとえば株式会社ポルティが提供している「ポルティ家賃相場マップ」は、所有するAI査定アルゴリズムによって日本全国の賃料相場を比較できるシステムです。

無料で使用でき、地図上のエリアで以下のような物件の詳細を選択すると、いくらで賃貸されているのかを確認できます。

| ・間取り ・平米数 ・築年数 ・建物構造 |

ほかにも有料になりますが、株式会社長谷工コーポレーションが提供する「首都圏賃料相場マップ」(紙印刷版1部:税込5,500円)のような、地域に特化した家賃相場マップもあります。

独自の市場調査によって分析したデータにもとづいて、家賃相場に関する情報を提供しており、引っ越しから投資用まで幅広く活用されています。

手軽に利用するのであればインターネットの家賃相場マップの活用がおすすめといえ、より詳細に調査したい方であれば、有料のものを検討するといいでしょう。

2-3. 情報誌で調べる

コンビニや本屋・スーパーなどで住宅情報誌が販売されているので、賃料相場を調べるときに活用できます。

たとえば、情報誌「CHINTAI」やSUUMOマガジンなどを見かけたことがある方もいるかもしれません。

| 情報誌 | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

| ・複数の情報を並べながらまとめて比較できる ・丸や付箋などでわかりやすく印を付けられる ・ネットにない物件も掲載されている | ・最新の情報ではない可能性がある ・購入するために出かけて探す必要がある ・無料から有料までさまざまである |

複数の住宅情報誌を並べられるので一度に比較しやすく、印を付けられるので自分自身で見やすくカスタムできます。

すぐ手に取って、手軽に比較したい人に向いている方法といえるでしょう。

一方で住宅情報誌は更新頻度が低いため、ネットと比較して最新の情報ではありません。

とはいえ都市開発や駅ができるなど、人口の出入りが変わらない限り大幅な家賃変動が起こるケースは少ないです。

よほど古い住宅情報誌でない限り、店頭に並んでいるもので十分把握できるでしょう。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

3. STEP2|賃料相場を左右する7つの要因に関するデータを集める

STEP1では、エリアにおける所有物件のおおよその基準となる賃料相場を把握できましたでしょうか。

つづいて賃料相場について、より詳しく調査していきます。

所有物件と競合物件について以下7つの、賃料相場を左右する要因に関するデータ集めの作業にうつります。

| ・立地 ・築年数 ・設備 ・構造 ・広さ ・敷金 ・礼金の有無 ・取引時期 |

データを集めるときは、7つの要因について細かくわかる、STEP1でも使用した以下のツールを用いて調査していきましょう。

| ・賃貸ポータルサイトで調べる ・情報誌で調べる |

おすすめはより多くの情報が載っていて、更新頻度の高い賃貸ポータルサイトです。

このとき、情報の正確性を増すために、競合物件10件以上を調査してください。

集めた情報は紙でもいいですし、Excel・Googleスプレッドシートなどを活用しながら一覧にしてまとめていくとわかりやすくなります。

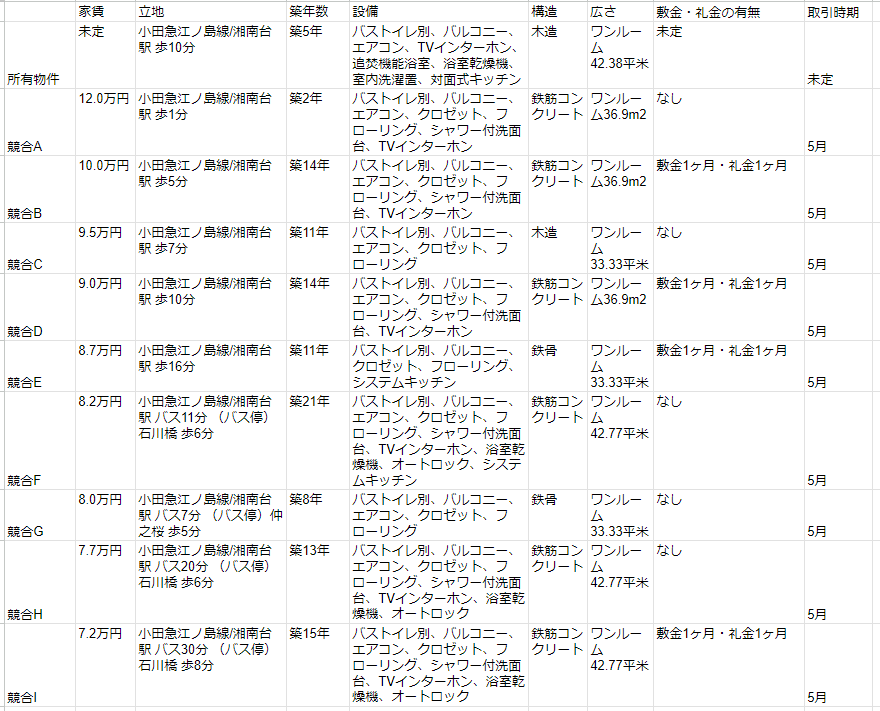

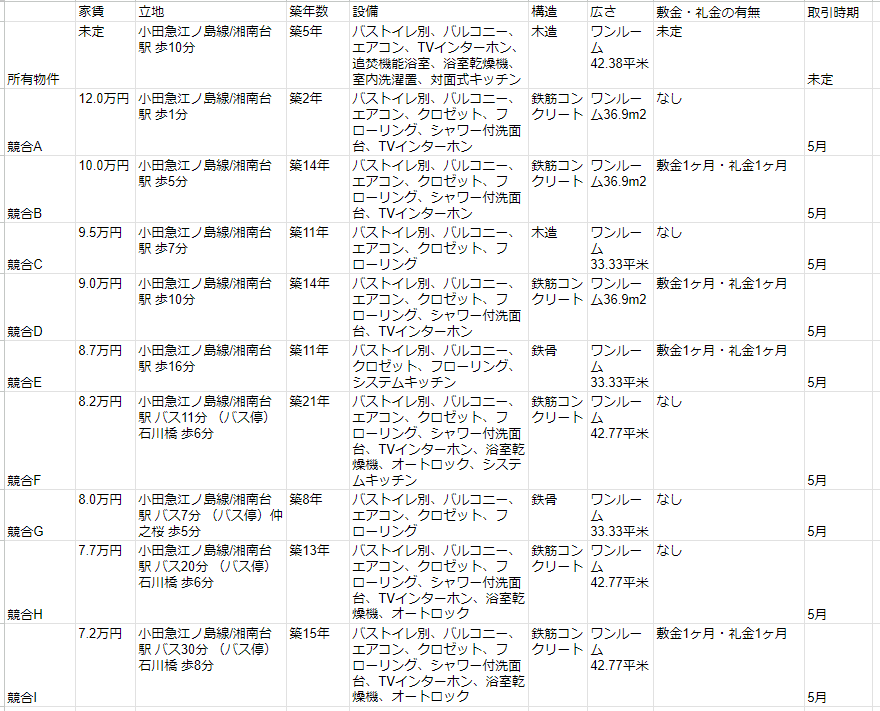

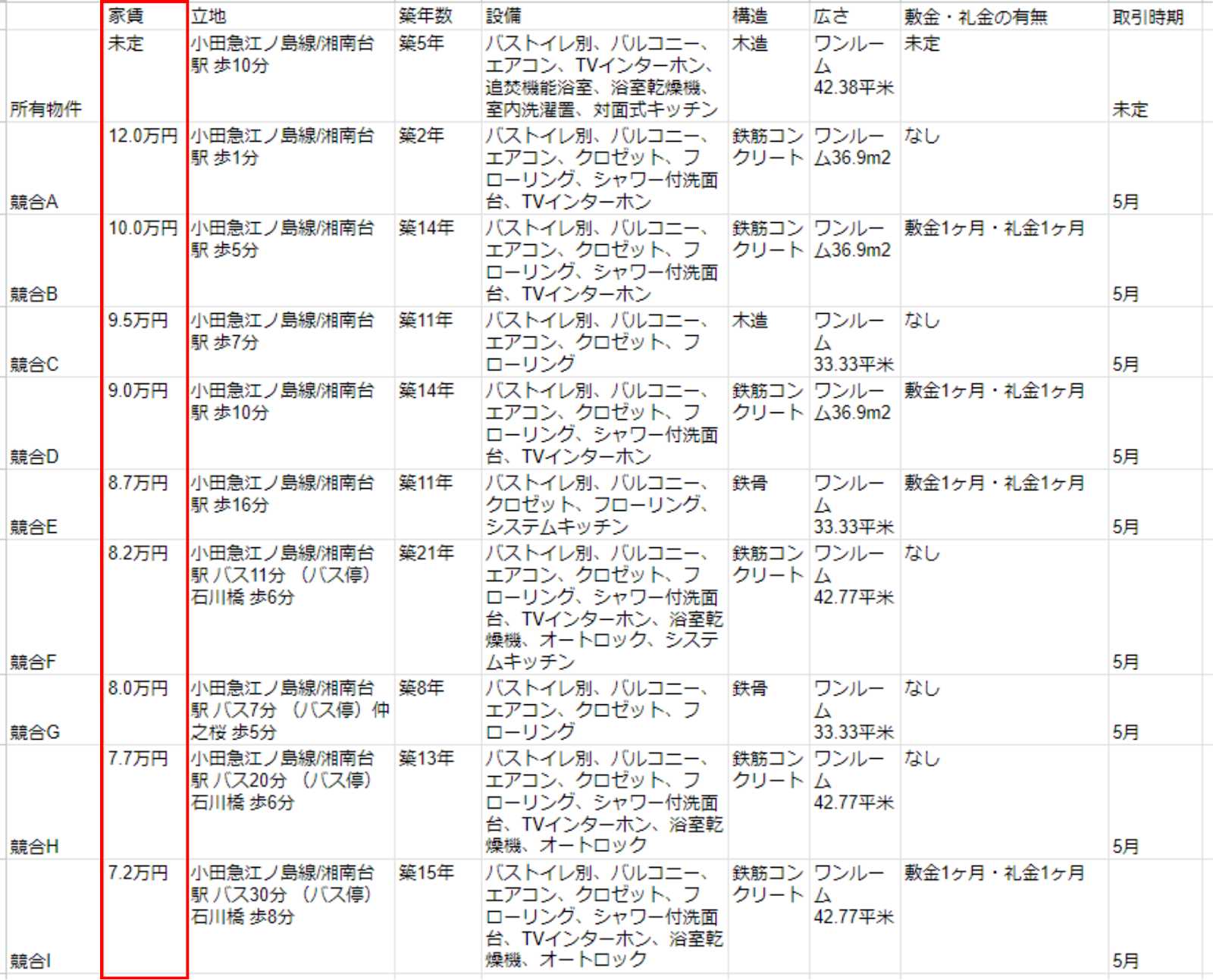

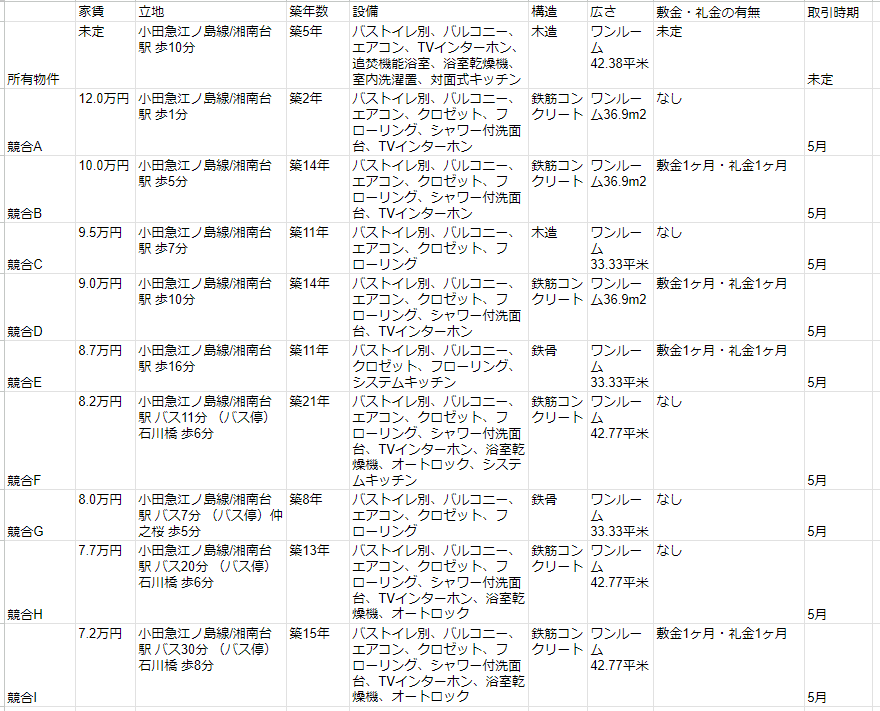

仮にGoogleスプレッドシートを使用する場合は、以下のような形ですね。

このような所有物件と競合について一覧にすると、どのような条件で賃料相場が上下するか可視化しやすくなります。

7つの要因とともに、賃料もあわせて記載しましょう。

また、賃料順に並べるとよりわかりやすい表となります。

では、一つひとつの要因について詳細をお伝えしていきます。

3-1. 立地

立地の良い物件ほど、利便性や住み心地の観点から賃料相場は高くなります。

以下のチェックリストをもとに、所有物件・競合物件の立地の良さを調査してみましょう。

| 賃料相場が高くなる立地条件チェックリスト |

|---|

| 【利便性の高さ】 ・駅から徒歩5~15分以内か ・複数の路線が利用可能な駅近か ・商業や施設ショッピングモールに隣接しているか ・病院や学校・銀行などの公共施設に近いか ・都心部やビジネス街に位置するか ・飲食店や物販店のある繁華街に近いか 【住み心地の良さ】 ・治安の良い地域か ・人気の観光地に近いか ・再開発が進んでいる地域か |

利便性には、駅や商業施設などへの近さが挙げられます。

たとえば駅まで15分くらいであれば通勤・通学などにおいて徒歩圏内と考える人が多いことから賃料相場は高くなります。

一方駅まで15分以上かかるうえ、さらにバスの利用も必要になると交通の便が悪くなるので需要が低くなり、賃料を低くせざるを得ません。

アクセスの良さは明確に「何分なら近い」と明確に示すことは難しいものの、以下をイメージしていただくとわかりやすいでしょう。

| 距離の目安 | 賃料 |

|---|---|

| 徒歩5分以内(400m以内) | 利便性が高く、賃料は最も高くなる |

| 徒歩5~15分(400~1.2Km) | 徒歩圏内と考える人が多く、賃料相場は高め |

| 徒歩15分以上(1.2Km以上) | アクセスに時間がかかるため利便性が低くなり、賃料は低下傾向になる |

不動産に関する広告では徒歩による所要時間を、80mにつき1分と表示することを規定されています。(出典:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則「〔各種施設までの距離又は所要時間〕」)

以下の表を見ながら、物件から主要な駅やショッピングモール・病院などへの所要時間を調べてください。

| 徒歩分数×距離 | ||

|---|---|---|

| 1分:80m | 6分:480m | 11分:880m |

| 2分:160m | 7分:560m | 12分:960m |

| 3分:240m | 8分:640m | 13分:1040m |

| 4分:320m | 9分:720m | 14分:1120m |

| 5分:400m | 10分:800m | 15分:1200m |

つづいて住み心地の良さは、人気のあるエリアであるかや治安の善し悪しなどが挙げられます。

再開発がおこなわれているエリアや、観光地に近いエリアであれば住みたいと感じる人が多く、賃料相場は高くなります。

また犯罪が多い治安の悪い地域ほど、女性やファミリー層からははとくに敬遠されるので賃料相場が下がる原因となります。

物件周辺の犯罪情報や不審者情報を確認するには、警視庁が公開している「警視庁犯罪情報マップ」を参考にするといいでしょう。

賃貸オーナー自身が歩きながら、ゴミ捨てのマナーや街灯の明るさなどを目で見ることによっても治安の善し悪しを把握できるのでチェックしてみてください。

所有物件の立地に関して何が強みとなるのかを把握するためには、周辺情報を一通り洗い出してまとめてみましょう。

3-2. 築年数

築年数が短いほど賃料相場は高くなるので、比較検討するために所有物件と競合物件について調査してください。

新築物件であれば建物が新しいだけでなく、浴室乾燥機やオートロックなど入居者が求める最新の設備や機能を備えています。

入居者ニーズを満たしているほど、相場より高めの家賃でも入居候補者が見つかりやすくなるでしょう。

一方所有物件の築年数が経っていると、建物の老朽化や機能面の古さが目立つようになります。

自分が住むとしたら、たとえ安くても見た目がボロボロの建物や立て付けの悪い部屋は避けてしまいますよね。

そのため築年数が経つほど、高い賃料設定は難しいといえるでしょう。

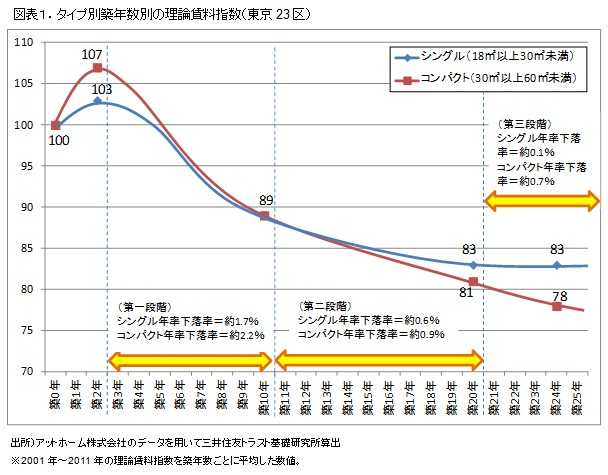

なかには築年数に応じて、どのくらい賃料が下がっていくのか気になる方もいるかもしれません。

以下はシングルとコンパクト、2種類の部屋の広さごとに三井トラスト基礎研究所が算出した、築年数別の賃料指数です。

出典:三井トラスト基礎研究所「経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由」

図より、平均して年間およそ1%ずつ賃料が低下していくことがわかります。

もともと賃料10万円の物件であれば、年を追うごとに以下のような賃料へ下がっていくと考えられます。

| 年数 | 賃料目安 |

|---|---|

| 1年目 | 10万円 |

| 5年目 | 9万5,000円 |

| 10年目 | 9万円 |

| 20年 | 8万円 |

とはいえ築年数が経っていても、以下のような外装や内装のリノベーション・修繕によって相場賃料に近づけたり、より高くできたりする可能性があります。

| ・インターホンをモニター付きに変更する ・洗濯機置き場を室外から室内に変更する ・クロスをアクセントクロスに変更する ・キッチンのコンロをガスまたはIHに変更する ・外壁の塗装を塗り替える ・間取り変更して一体型LDKに変更する ・3点ユニットバスをセパレートにする |

所有物件と競合物件の築年数を調査するとともに、修繕歴やリノベーション歴もまとめておきましょう。

3-3. 設備

設備はただ充実していればいいとは限らず、入居者にとって必須の設備がなければ逆に敬遠されてしまう可能性があるため、賃料相場に大きく影響します。

競合物件もチェックしながら、所有物件には最低限かつニーズに沿った設備がそろっているか、確認していきましょう。

以下に需要の高い設備と、多くの人が物件を借りるにあたって必須と考える設備をまとめました。

| 需要の高い設備(賃料相場よりUP) | 必須の設備(なければ賃料相場よりDOWN) |

|---|---|

| ・食洗機 ・浄水器 ・IHクッキングヒーター ・浴室乾燥暖房機 ・追い焚き機能 ・床暖房 ・豊富な収納 ・インターネット無料 ・24時間利用できるゴミ捨て場 | ・セパレートタイプのユニットバス ・エアコン ・独立洗面台 ・クローゼット ・フローリング ・モニター付きインターホン ・2口コンロ ・オートロック ・ウォシュレット ・自動洗浄機能 |

入居者が生活するうえで利便性が上がるような設備がある物件は、賃料相場が高まると考えておきましょう。

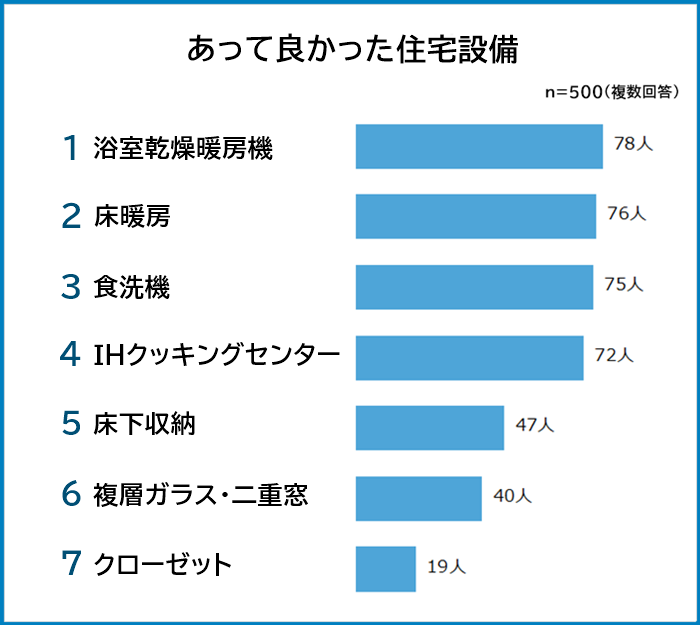

とくに浴室乾燥暖房機の人気が高く、以下の株式会社AlbaLinkによる「あってよかった住宅設備」の1位にランクインしています。

出典:株式会社AlbaLinkによる「あってよかった住宅設備」

単身者や共働きで日中自宅にいない世帯など部屋干しすることの多い方にとって、浴室乾燥暖房機があると昼夜関係なく選択できるため、ニーズがかなり高い設備といえます。

また、冬場も浴室が寒くないため、生活のQOLが大きく高まりますよね。

ほかにも食洗機のように時短につながる設備や、自分で購入するには難しい床暖房なども需要が高く、賃料相場より高めに設定できるでしょう。

一方で入居者が必須と感じる設備がない場合は、需要の高い設備がいくら充実していても物件自体を借りてもらえない可能性が高まり、賃料相場より低くなります。

以下は、SUUMOが1人暮らしの人へ実施した賃貸住宅設備ランキングです。

出典:SUUMO「(Q.1)付いていて当たり前・付いていない家は借りないと思う設備・仕様」

アンケート結果を見るとバス・トイレのセパレートは必須と考える人が、全体の6割以上です。

仮に食洗機や床暖房など他の面が充実していても、3点ユニットバスの物件であれば入居を避けたいと感じる人が多いため、需要の低さから賃料相場より低くなります。

またネットから買い物をする人の多さから、宅配ボックスやモニター付きインターホンもランクインしています。

賃料は一度決めると変更が難しくなるため、宅配ボックスやモニター付きインターホンのように数万円程度でそろえられる設備であれば、賃料UPにつなげるために導入を検討してもいいでしょう。

入居者からの需要の高い設備があること以上に、必須とされる設備の有無が賃料相場を大きく左右します。

その点を踏まえて、所有物件・競合物件の設備をチェックしてください。

3-4. 構造

賃貸物件の建物の構造は主に以下4種類があり、それぞれで賃料相場が異なります。

| ・木造 ・鉄骨(S)造 ・鉄筋コンクリート(RC)造 ・鉄筋鉄骨コンクリート(SRC)造 |

所有物件の賃料相場を考えるには、競合物件の構造ごとの賃料相場を調べていかなければなりません。

以下に構造ごとの特徴や、賃料相場をまとめました。

| | 木造 | 鉄骨(S)造 | 鉄筋コンクリート(RC)造鉄筋鉄骨コンクリート(SRC)造 |

|---|---|---|---|

| 賃料相場 | 安い | 中間 | 高い |

| 木造と比較した賃料の差の イメージ | - | 同程度もしくは+1万円程度 | +2~5万円程度 |

| 特徴 | 主流の工法 | 骨組みに鉄骨を使用 | 鉄筋とコンクリートで施工SRC造は主に大型マンションやビルなど |

| 耐火性 | × | △ | ◎ |

| 耐震性 | 〇 | 〇 | ◎ |

| 防音性 | × | 〇 | ◎ |

賃料相場には建築コストが大きくかかわっており、以下の順で高くなります。

木造<S造<RC造<SRC造

最も低コストで建築できる構造は材料に木材を使用する木造であり、賃料相場は一番安いです。

つづく鋼を使用する鉄骨造は木造よりは高くなるものの、RC造やSRC造と比較するとかかるコストは安く、賃料相場を考えるときは中間の位置づけと捉えておきましょう。

RC造やSRC造は耐震性や防音性などあらゆる面に優れており、材料費が高額であるとともに工期はほかの構造と比較して長いです。

そのため人件費も含めて建築コストがかかるので、結果的にRC造やSRC造の賃料相場は最も高い傾向となります。

以下は国土交通省が発表している建物の標準的な建築価額表であり、木造が圧倒的に低コストであることをおわかりいただけるでしょう。

| | R1年 | R2年 | R3年 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 170.1 | 172.0 | 172.2 |

| S造 | 228.8 | 230.2 | 227.3 |

| RC造 | 285.6 | 276.9 | 288.2 |

| SRC造 | 363.3 | 279.2 | 338.4 |

※1平方メートル当たりの工事費予定額(単位:千円/平方メートル)

参考:国土交通省「建物の標準的な建築価額表」

RC造やSRC造を購入すると賃料を高められますが、当然ながら購入価格も上がります。

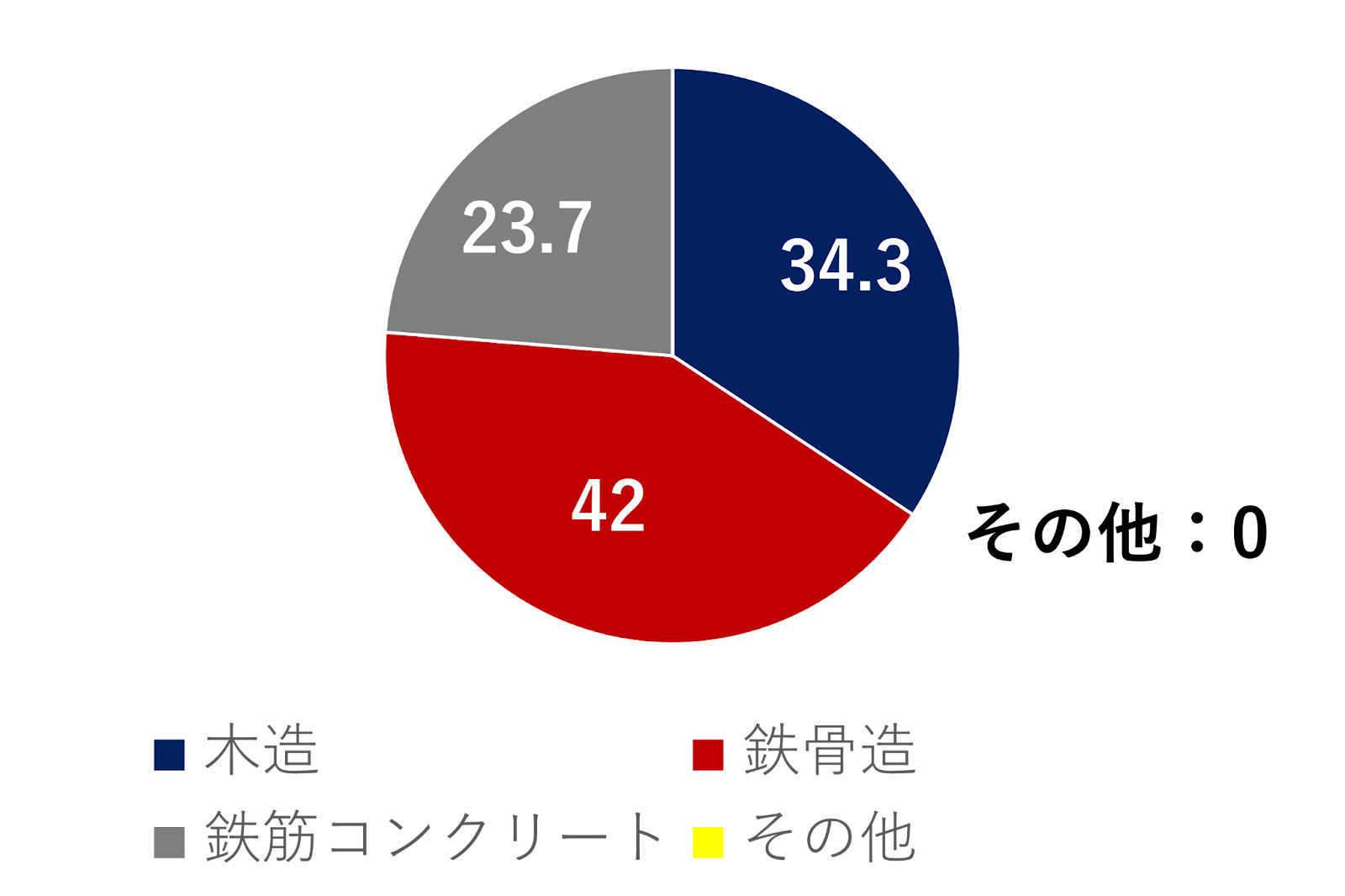

そのため、以下のように木造もしくは鉄骨造を所有する賃貸オーナーがほとんどです。

参考:公益財団法人 日本住宅総合センター 「3 民間賃貸住宅オーナーへのアンケート調査 」

鉄骨造がわずかに木造を上回っている理由としては、先ほどもお伝えしたように中間の位置づけである点が大きいでしょう。

入居者にとっては木造よりも機能面の良さから需要があり、賃貸オーナーにとっても高い賃料を得られます。

RC造やSRC造の購入が難しい場合でも手が届きやすく、借主と貸主双方にとって満足できる点が魅力といえるでしょう。

構造も賃料相場を左右する要因のひとつとなるので、所有物件・競合物件について調査しながらまとめてください。

3-5. 広さ

物件の広さによって賃料相場は変動し、以下2点が考慮されます。

| ・専有面積 ・間取り |

まず、専有面積が広いほど当然ながら賃料相場は高くなります。

以下は株式会社長谷工ライブネットが提供する首都圏賃料相場マップ2023年版の、エリア別賃料相場ランキングから東京23区の1位を抜粋したものです。

| 部屋の広さ | エリア | 賃料 |

|---|---|---|

| シングルタイプ(25平方メートル) | 港区 | 147,000円 |

| コンパクトタイプ(40平方メートル) | 256,000 | |

| ファミリータイプ(60平方メートル) | 379,000 |

参考:株式会社長谷工ライブネット「エリア別賃料相場ランキング」

同じ地域の物件でも、広くなるほど賃料にかなりの差が出ることをおわかりいただけるかと思います。

そのため比較分析しながら賃料相場を考えるためにも、専有面積が所有物件と同じ競合物件について調査していく必要があります。

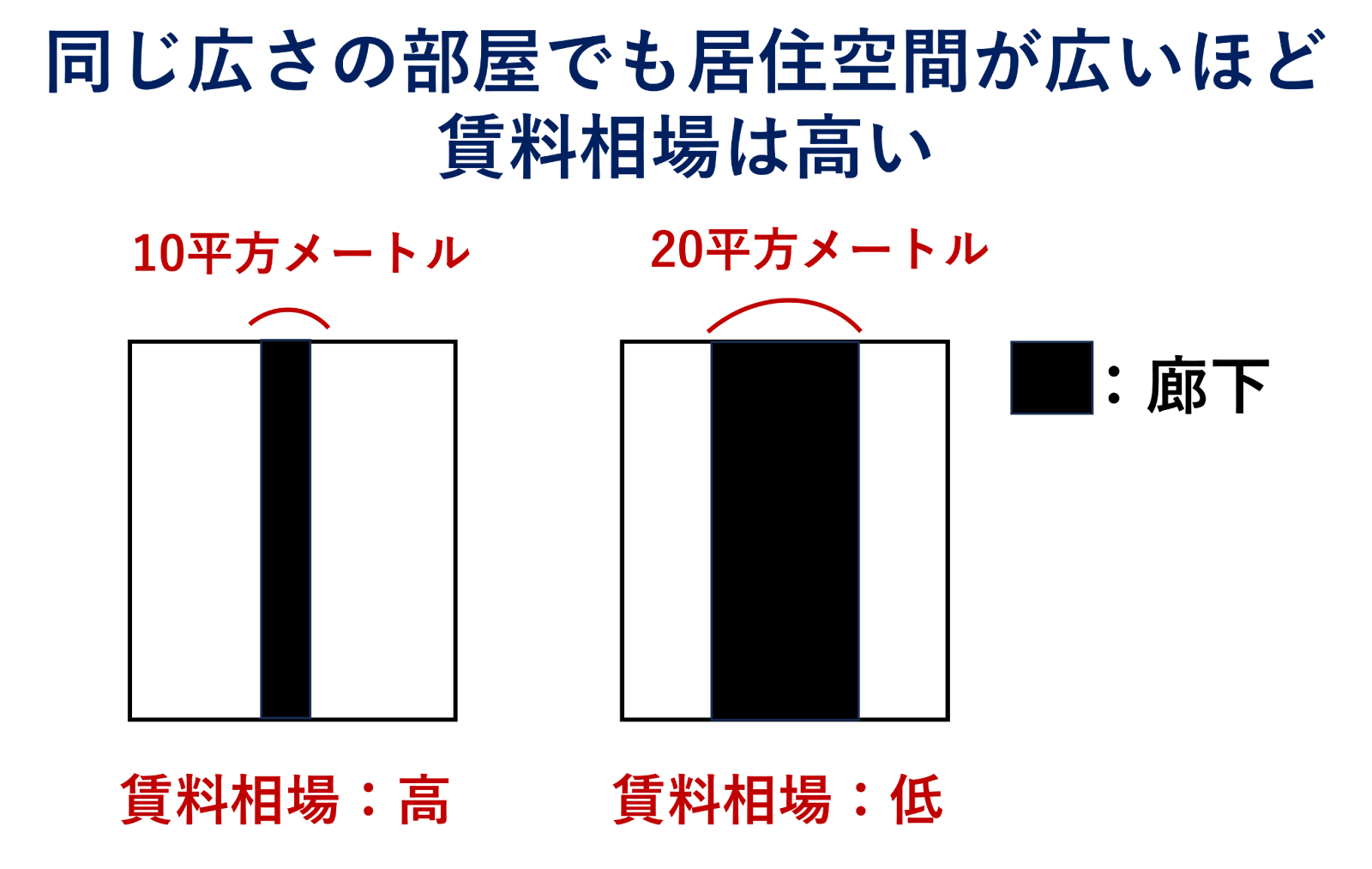

ただし、専有面積が同じであっても、間取りにおける賃料相場の差が発生するので注意しなければなりません。

同じシングルタイプ(25平方メートル)の物件であっても居住面積が少なかったり、一般的な形でなかったりすれば賃料は下がるので知っておきましょう。

たとえば以下は同じ広さの物件ですが、廊下が10平方メートルのほうが居住面積が広くなるので、賃料は高くなります。

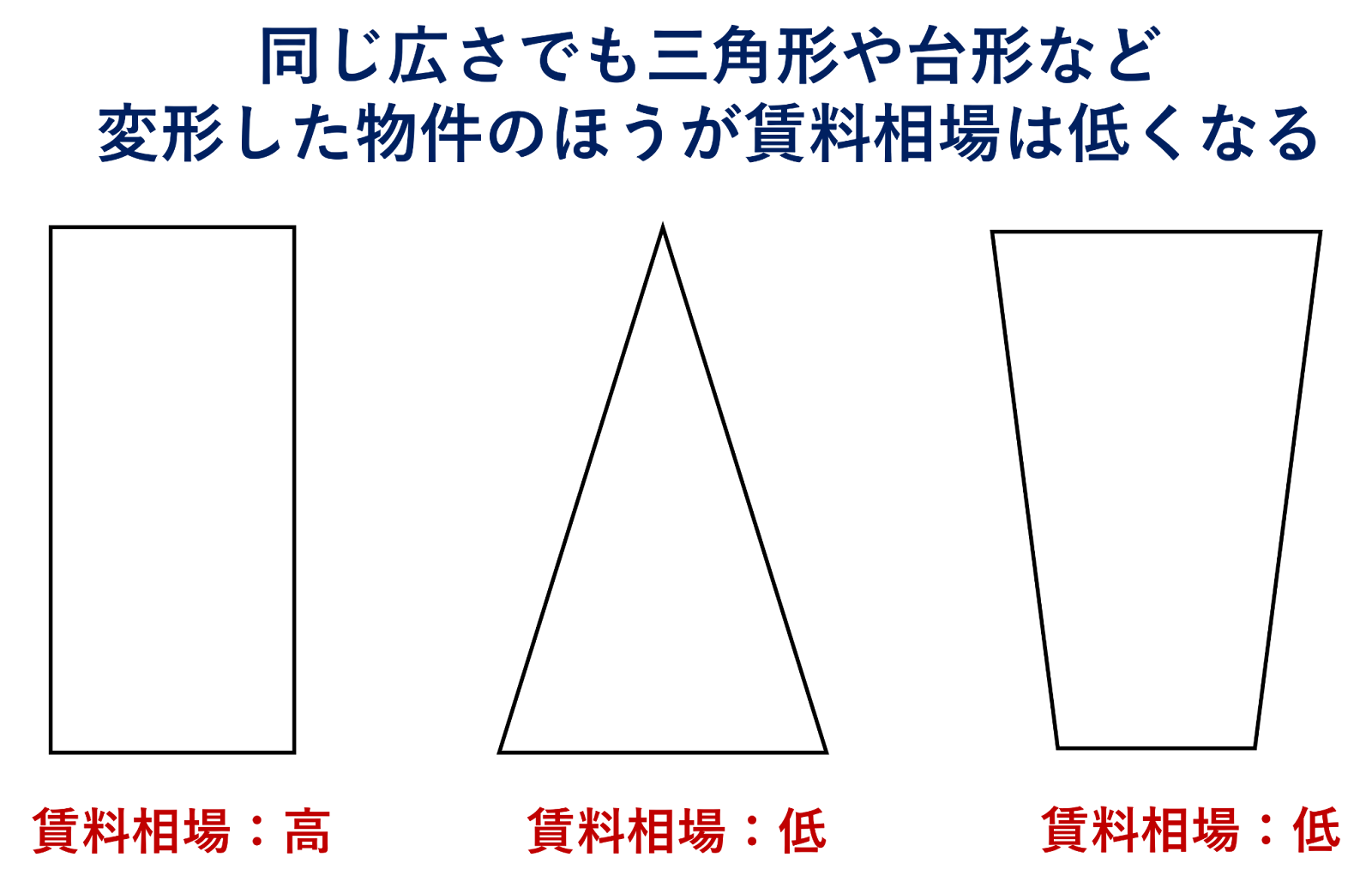

ほかにも正方形や長方形のような整った形の物件と比較すると、三角形や台形などのいびつな形は家具を配置しにくく、使い勝手の悪さからたとえ広くても賃料相場は低くなります。

三角形の部屋では、ベッドやテーブル・ソファなどをバランス良く配置することは難しいですよね。

そのため入居者からの需要が低くなるので、賃料相場も低下傾向となるのです。

賃料相場において競合物件の広さを調査するときは、専有面積とともにどのような間取りの物件であるかについてもあわせて確認するようにしましょう。

3-6. 敷金・礼金の有無

敷金・礼金のないゼロゼロ物件はその分を賃料に上乗せしているケースがあり、相場が高い傾向となります。

競合物件の賃料を比較するときは、敷金・礼金の有無をあわせて確認するようにしてください。

たとえば賃料12万円の物件で、礼金2ヶ月分を月々の賃料に上乗せしているケースを見てみましょう。

賃貸契約期間を2年と仮定して、以下のように計算します。

| 敷金・礼金各1ヶ月分:12万円×2=24万円24万円/24ヶ月=1万円月々の賃料:12万円+1万円=13万円 |

このように月々13万円の賃料とすることで、2年で敷金・礼金を回収できるしくみとなっています。

競合物件を比較するときは敷金・礼金の有無を確認せずに調査してしまうと、より正確な賃料相場を把握しづらくなってしまうので、注意しましょう。

3-7. 取引時期

賃料相場は1年を通して同じではなく、以下のように変動します。

| 時期 | 賃料相場 | 不動産業界の状況 |

|---|---|---|

| 1-3月 | 高い | 引っ越しをする人の多い繁忙期 |

| 4-6月 | やや高い | 多少落ち着くものの、忙しさは多少残る時期 |

| 7-8月 | 低い | 引っ越す人の少ない閑散期 |

| 9-10月 | やや高い | 人事異動があるため1-3月に次ぐ繁忙期 |

| 11-12月 | やや高い | 引っ越す人は少ないが、1-3月に備える準備期間 |

不動産業界の繁忙期は4月に備えるとなる1-3月であり、年間を通して最も高い賃料相場となります。

引っ越しをする人が多いため、1-3月は賃料設定が高くても入居者が決まりやすいことが理由に挙げられます。

一方で7-8月は、引っ越しする人の少ない落ち着いている時期です。

暑い時期であることや夏休みでレジャーや旅行などが控えていると、引っ越しする人は少なく不動産業界における閑散期となります。

そのため4月の引っ越しシーズンを終えて、空室が続く物件をどうすべきか悩む賃貸オーナーが、賃料を下げるケースがあります。

もちろんなかには賃料を変えずに敷金・礼金をなしにしたり、フリーレントキャンペーンをおこなったりするケースもあるので、総じて賃料を安くするオーナーばかりではない点には注意しましょう。

1年を通して必ずしも同じではないことを知ったうえで、現在の時期における賃料相場を調査してみてください。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

4. STEP3|収集したデータをもとに所有物件の賃料相場を考える

STEP1と2を通して、競合物件と所有物件における賃料相場に関するデータを集め終えたかと思います。

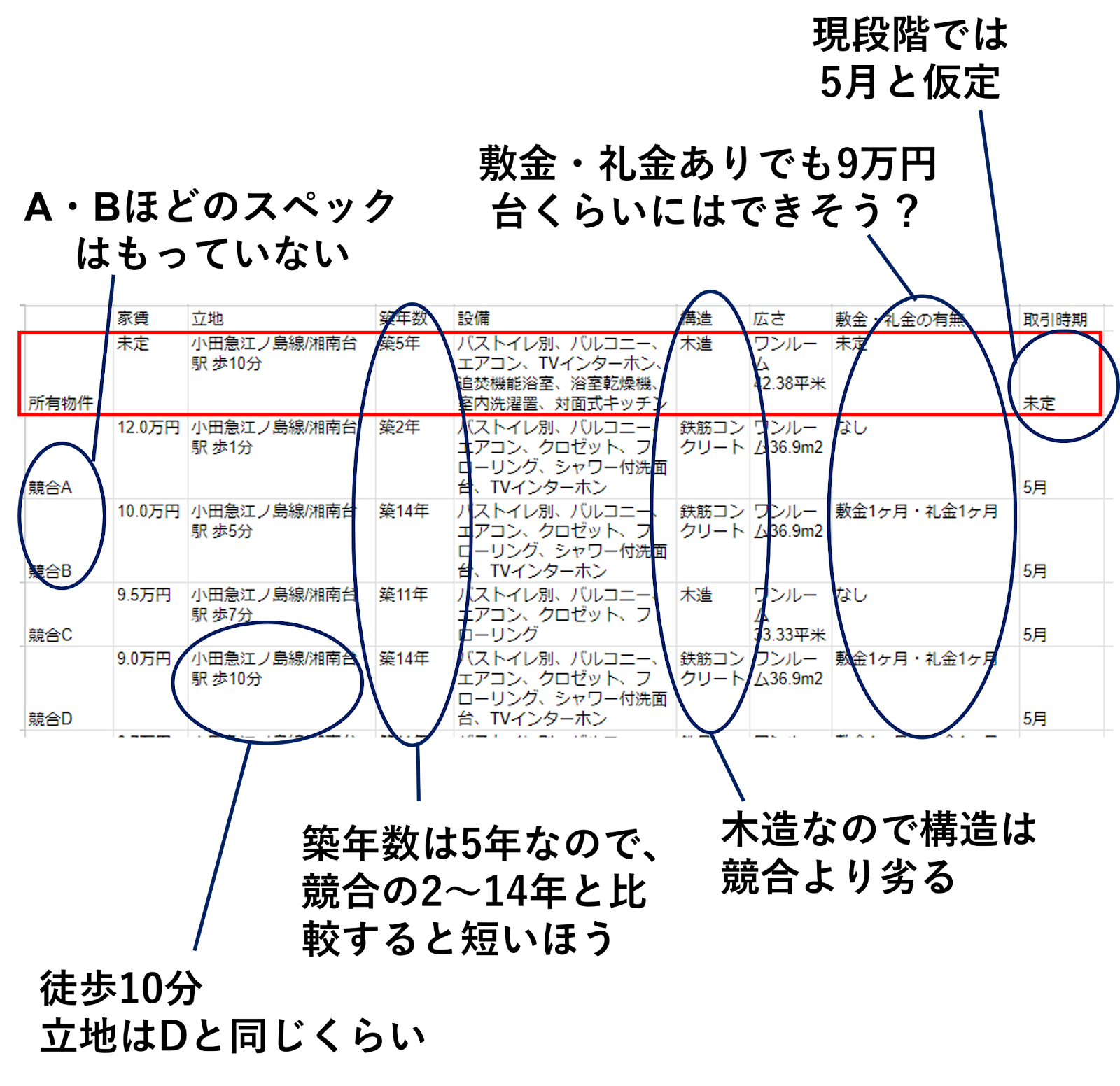

最後は収集したデータを所有物件、競合物件ごとに以下の【データ収集例】のように一覧にして、賃料相場を考えていきます。

【データ収集例】

・STEP1|エリアの賃料相場:6万円台~14万円くらい

・STEP2|7つの要因に関するデータ

賃料相場を考える手順は、以下です。

| 1.STEP1のデータで所有物件のおおよその賃料相場を想定する 2.STEP2のデータで賃料相場の範囲を狭める 3.STEP2のデータで7つの要因を比較して賃料相場を出す |

この順で見ると賃料相場を把握しやすくなるので、順番にお伝えしていきますね。

4-1. STEP1のデータで所有物件のおおよその賃料相場を想定する

STEP1では、所有物件のエリアの賃料相場を知ります。

所有物件と同じ間取りを調べたときに、おおよその賃料相場は6万円台~14万円であったとして今回仮定しました。

この段階ではざっくりとした賃料相場でかまいません。

あなたの物件も「とりあえずこのくらいにはなりそうだな」と想定できます。

4-2. STEP2のデータで賃料相場の範囲を狭める

次に、STEP2で細かなデータを見ていきます。

STEP1で想定した賃料相場をより狭めていきましょう。

エリアの賃料相場は6万円台~14万円でしたが、以下でおわかりいただけるように、競合物件は7万円台~12万円くらいです。

そのため競合物件と比較して所有物件の築年数や駅からの距離など、7つの要因の差がよほど大きくない限りは、7万円台~12万円くらいの範囲で賃料相場を納められます。

たとえば競合の築年数が1~5年ばかりのなかで所有物件だけが築30年の場合は、賃料相場が大きく下がってしまう可能性が高く、エリアの下限となる6万円になることも考えられるでしょう。

今回の例では、ぱっと表を目で見て競合と比較したときに、所有物件だけが目立つくらいかなり劣っている、もしくは優れているようには見えませんよね。

競合より所有物件の築年数がかなり経っているわけでもなく、駅からも徒歩圏内です。

かといって特別アピールできるような、ほかの物件にはない設備を兼ね備えているようにも見えません。

そのため競合と同じく、所有物件の賃料相場は7万円台~12万円くらいと考えていいでしょう。

4-3. STEP2のデータで7つの要因を比較して賃料相場を出す

ここからは【データ収集例】をもとに、順番はどれからでもかまいませんが、競合物件の賃料を低・高・中で分けて所有物件と比較したうえで、最後に賃料相場を出してみましょう。

| ・賃料が低い競合物件の特徴を見て所有物件と比較する ・賃料が高い競合物件の特徴を見て所有物件と比較する ・賃料が中間の競合物件の特徴を見て所有物件と比較する ・低・高・中で分けた競合物件の特徴から賃料相場を出す |

順番に解説します。

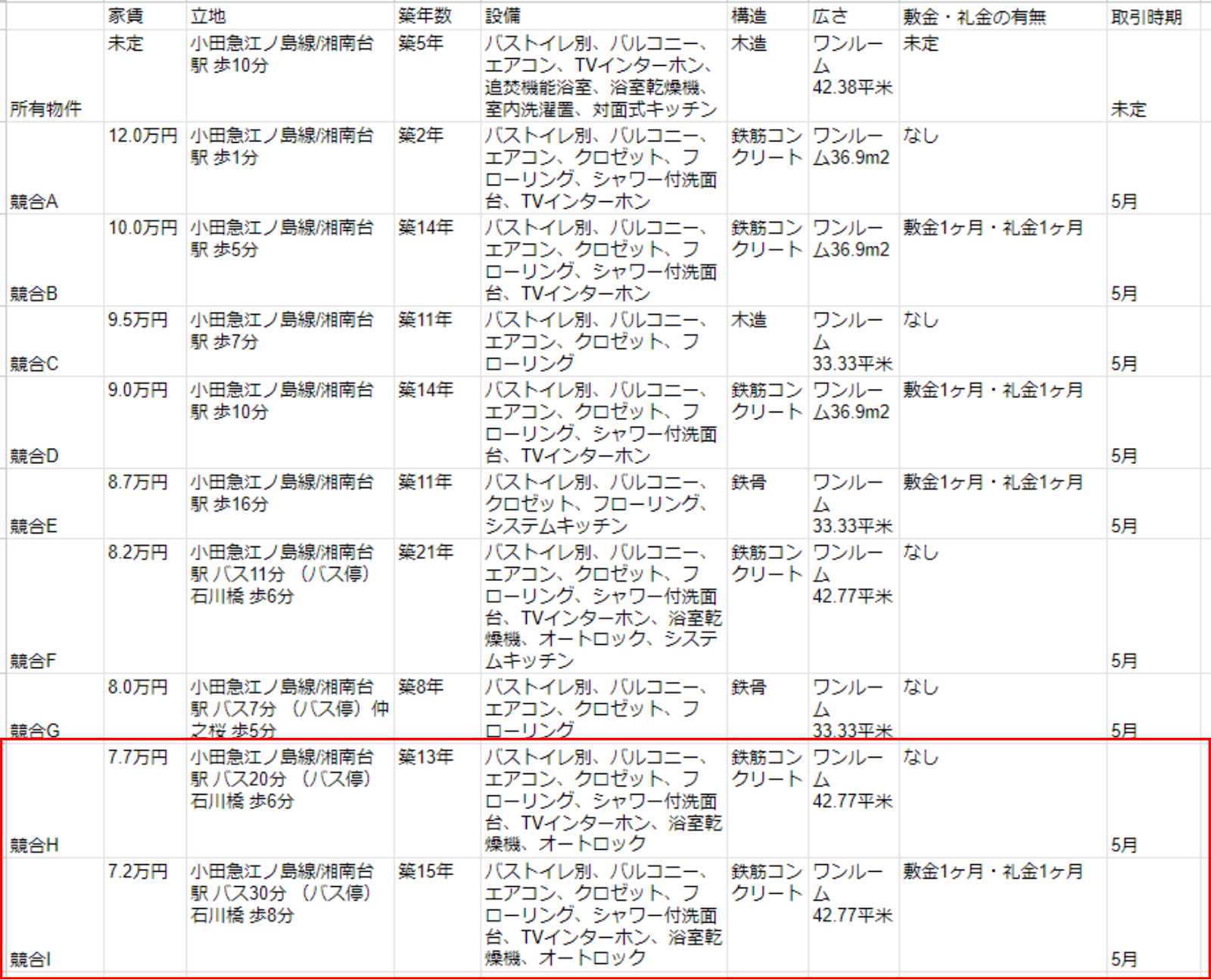

4-3-1.賃料が低い競合物件の特徴を見て所有物件と比較する

では、賃料相場が低い競合物件と比較してみましょう。

賃料の低・高・中の分け方は集めたデータによるので一概にはいえませんが、今回は賃料の低さが目立つ、7万円台を賃料が低い競合物件として見てみます。

競合HとIを見たときに鉄筋コンクリートであったり、設備もそれなりに充実していたりしますが、

交通の便が競合物件と比較してかなり悪いですよね。

バスを利用して駅まで行く必要があり、20分以上かかることから、賃料に影響を与えていると想定できるでしょう。

ここで所有物件を見てみると、木造ではあるものの駅まで徒歩圏内であり、設備も競合物件より劣っているとは考えにくいです。

そのため「所有物件の賃料相場は7万円台よりも高くなるのではないか」と想定できます。

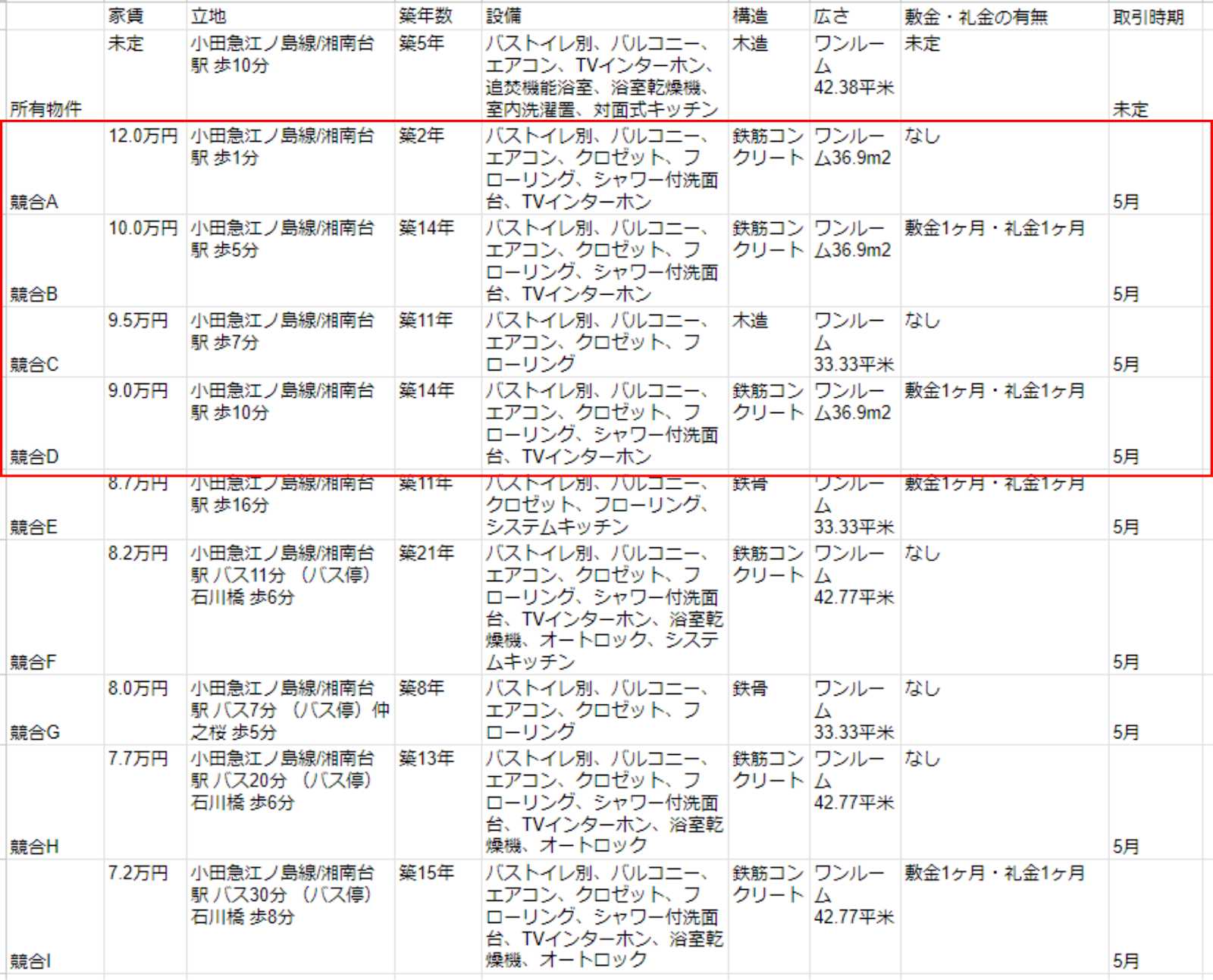

4-3-2.賃料が高い競合物件の特徴を見て所有物件と比較する

次に賃料相場が高い物件の特徴を見て、所有物件と比較していきます。

表の見方は必ずしも今回の例に当てはまるとは限らないので、比較する物件数は2つや3つでも、そのときに応じて変えていただいてかまいません。

今回は賃料相場が高い物件は少し幅があるので、ひとまず上位4つの物件を見てみましょう。

賃料相場の高い競合物件の共通点として、駅から徒歩圏内であることが挙げられます。

そのほか設備に大きな差はありませんが、ほかの条件はかなりばらつきがあるので、詳細を比較してみましょう。

競合Aは立地や築年数・構造など、さまざまな面でほかの競合よりも優れていることが表からわかります。

また敷金・礼金もないことも、競合Aの賃料の高さへ影響していそうですよね。

そのため12万円という最も高い賃料となっているのではないかと予測できます。

つづいて競合物件B・C・Dは似ており、以下のようにさまざまな要因を総合的に考える必要があります。

複数の条件をもとに、競合物件B・C・Dは少しずつ賃料に違いが出ているのではないかと想定できますね。

ここで所有物件も比較してみましょう。

このように総合的に見ると、築年数は短くても、構造や立地を考慮すると競合物件AやBのように10万円以上の賃料は難しそうですよね。

競合物件C・Dのように「9万円台くらいの賃料相場となるのかな?」と予測できます。

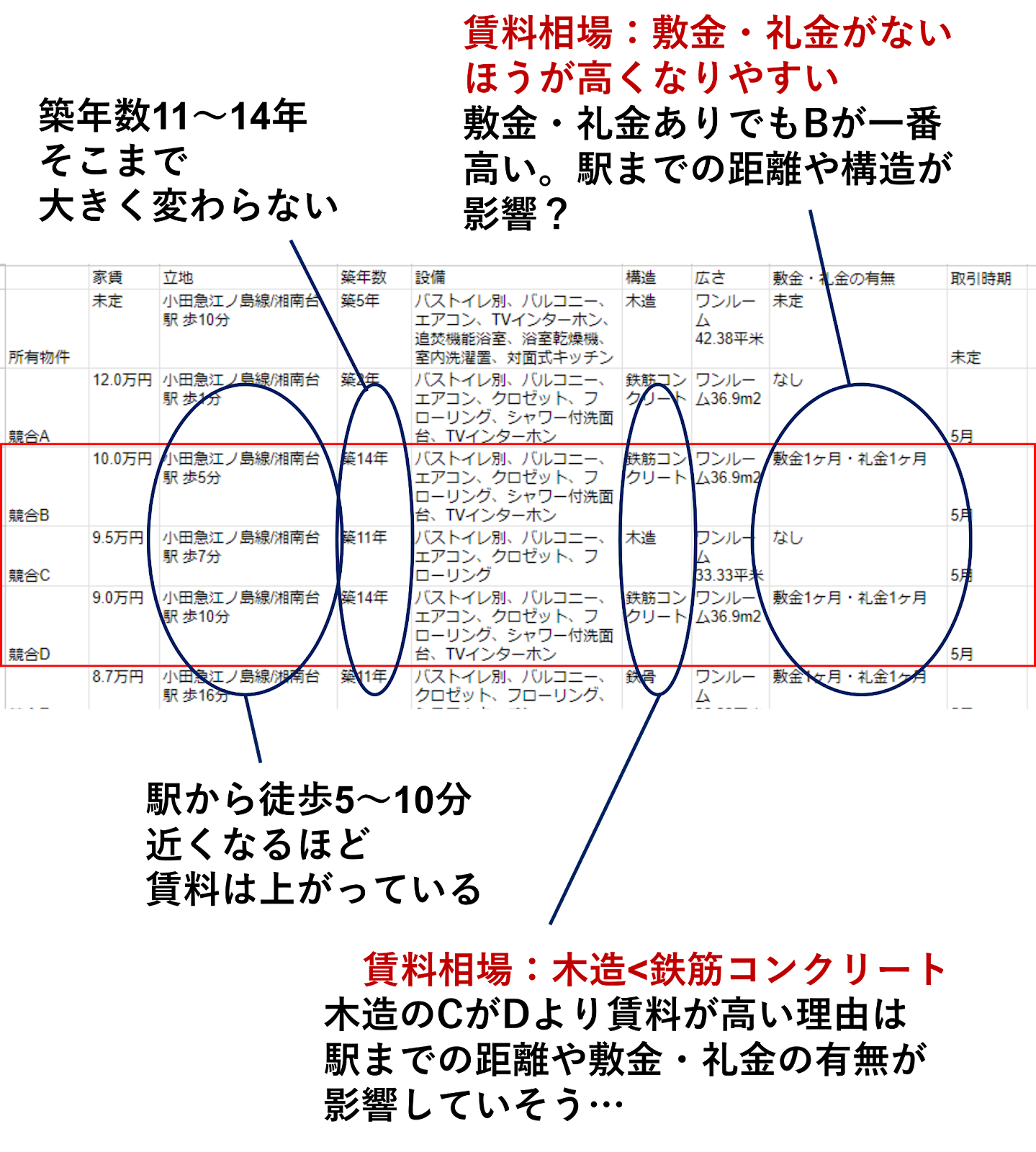

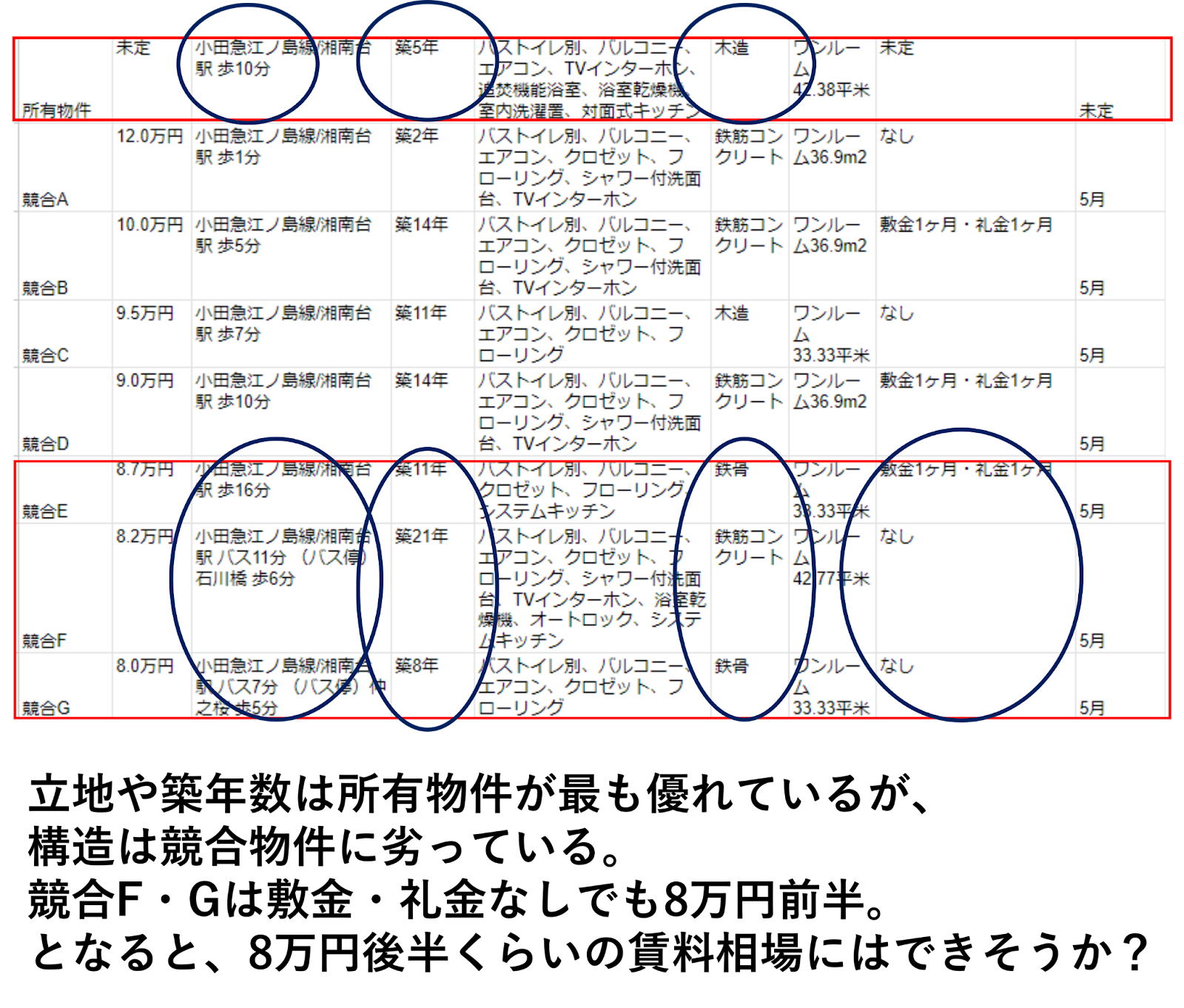

4-3-3.賃料が中間の競合物件の特徴を見て所有物件と比較する

次は、中間の賃料の競合物件について見ていきましょう。

「4-3-2.賃料相場が高い物件の特徴を見て所有物件と比較する」と同じように考えていくと、以下のように比較できます。

表を見る限り、所有物件のほうが全体的に優れている面が多く、唯一木造であることが、賃料相場に影響する可能性がありますね。

まず、競合Eと比較してみます。

駅への近さや部屋の広さ・築年数など、構造以外は所有物件のほうが全体的に優れています。

また所有物件の設備には対面キッチンや浴室乾燥機などの設備も付いていることから、賃料相場は少なくとも同程度以上には、検討できると考えられるでしょう。

次に競合F・Gを見てください。

競合F・Gは賃料相場が一般的に高くなる鉄骨や鉄筋コンクリートであり、「敷金・礼金なし」ですが、立地が悪いからか賃料は低く8万円前半です。

このことを踏まえると、条件のいい所有物件の賃料相場は8万円台前半になる可能性は低く「8万円台後半くらいからの賃料相場にできそうだ」と想定できるでしょう。

4-3-4.低・高・中で分けた競合物件の特徴から賃料相場を出す

ここまでの過程で低・高・中で分けた競合物件の特徴から、以下をまとめて総合的に賃料相場を出していきます。

| 所有物件の賃料相場の想定材料 | 想定した所有物件の賃料相場 |

|---|---|

| 賃料が低い競合物件 | 7万円より高くなるだろう |

| 賃料が高い競合物件 | 9万円台くらいの賃料相場となるのかな? |

| 賃料が中間の競合物件 | 8万円台後半くらいからの賃料相場にできそうだ |

これら3つの想定結果から考えると、所有物件の賃料相場は8万円台後半~9万円台ではないかと想定できます。

ただし、ここで出した8万円台後半~9万円台という賃料相場は、あくまでも個人でできる範囲で想定したものとなります。

より正確な賃料相場を想定するには不動産に関するノウハウが欠かせないため、賃貸オーナー自身でおこなうには限界があります。

不動産投資をこれから始める方や新米の賃貸オーナーが賃料相場を調べても、賃料の差について明確な根拠が欠けてしまうので、あくまでも想定にすぎません。

「この設備があれば〇〇円くらいの物件として貸せる」

「立地はいいけど広さが足りないから〇〇円くらいだな」

このような判断は不動産を生業としている人でなければ、つけられないでしょう。

10件以上の競合について調査を進める手間や労力も、かなり大きなものといえます。

そのため賃料相場をより詳細かつスムーズに知るには、次の章でお伝えする不動産会社・賃貸管理会社へ相談を検討してください。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

5. 所有物件の詳細な賃料相場を知るには不動産会社・賃貸管理会社への相談が不可欠

賃料相場を知るための3つのSTEPについて、おわかりいただけましたでしょうか。

3つのSTEPでは「このくらいだろうか」という賃料相場の想定はできるものの、自分自身では判断が難しいと感じた方も多いでしょう。

事実、成約時の賃料はインターネット上の表示価格と異なるケースも多く、根拠にもとづいた判断を個人でおこなうことは困難です。

そのため、所有物件の詳細な賃料相場を知るためには、実績のある不動産会社・賃貸管理会社へ相談しましょう。

所有物件のエリアに精通した不動産会社や賃貸管理会社であれば、周囲の競合物件について相場を把握しているだけでなく、成約した賃料の履歴もわかります。

また過去に起きた住民トラブルも熟知しているので、賃貸オーナーが調査する場合と比較してさまざまな方面から賃料相場を想定できます。

とはいえ、STEP1~3までの作業から賃貸オーナー自身で賃料相場を考えることも、無駄ではありません。

賃貸オーナー自身でも、ある程度の賃料相場を知っておくことは重要だからです。

自分でもまったく賃料相場がわからないまま、万が一ノウハウに乏しい不動産会社や賃貸管理会社へ相談した場合を考えてみてください。

検討違いの賃料相場を伝えられても、わからずに納得してしまう可能性は否定できませんよね。

そのため賃貸オーナー自身で知識をもったうえで、実績のある不動産会社や賃貸管理会社へ相談することが大切です。

とはいえ、実績をどのように調査するといいのかわからないという方もいるでしょう。

不動産会社や賃貸管理会社の実績は、以下を確認するとわかりやすいです。

| ・ホームページ ・オウンドメディア ・レビューサイト ・口コミ |

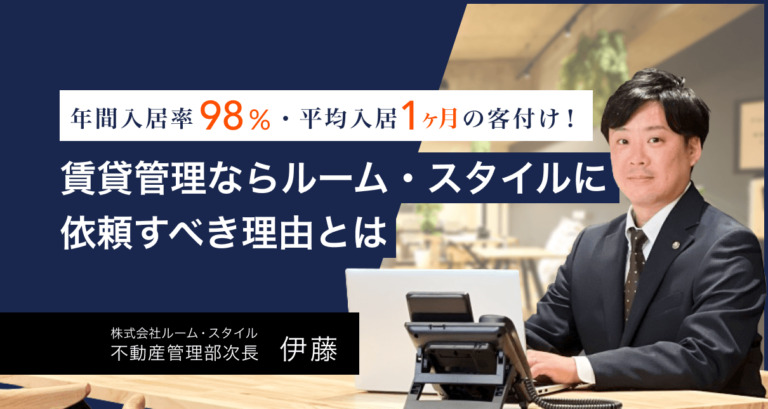

たとえば弊社ルーム・スタイルでは、以下のオウンドメディアにて実績や強みをお伝えしています。

\年間入居率98%・平均入居1ヶ月の客付け!賃貸管理でルーム・スタイルが選ばれる15の理由/

2006年から事業をスタートしたルーム・スタイルは、年間入居率98%・平均客付け98%の圧倒的な実績を誇る賃貸管理会社です。

賃貸経営をするなら、できるだけ高い賃料で早く貸したいとお考えの方がほとんどでしょう。

ルーム・スタイルは物件の良さを最大限に引き出すことを得意としており、賃貸オーナー様の想定以上の賃料で賃貸に出しながらも、しっかり契約につなげる自信があるのでご安心ください。

また口コミの総数は1,616件と、多くの賃貸オーナー様から評価をいただいている信頼性の高さも、弊社の強みです。

最適な賃料相場を見極めたうえで、より高く、早く貸したいとお考えの方はぜひ弊社ルーム・スタイルへ後雄談ください。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

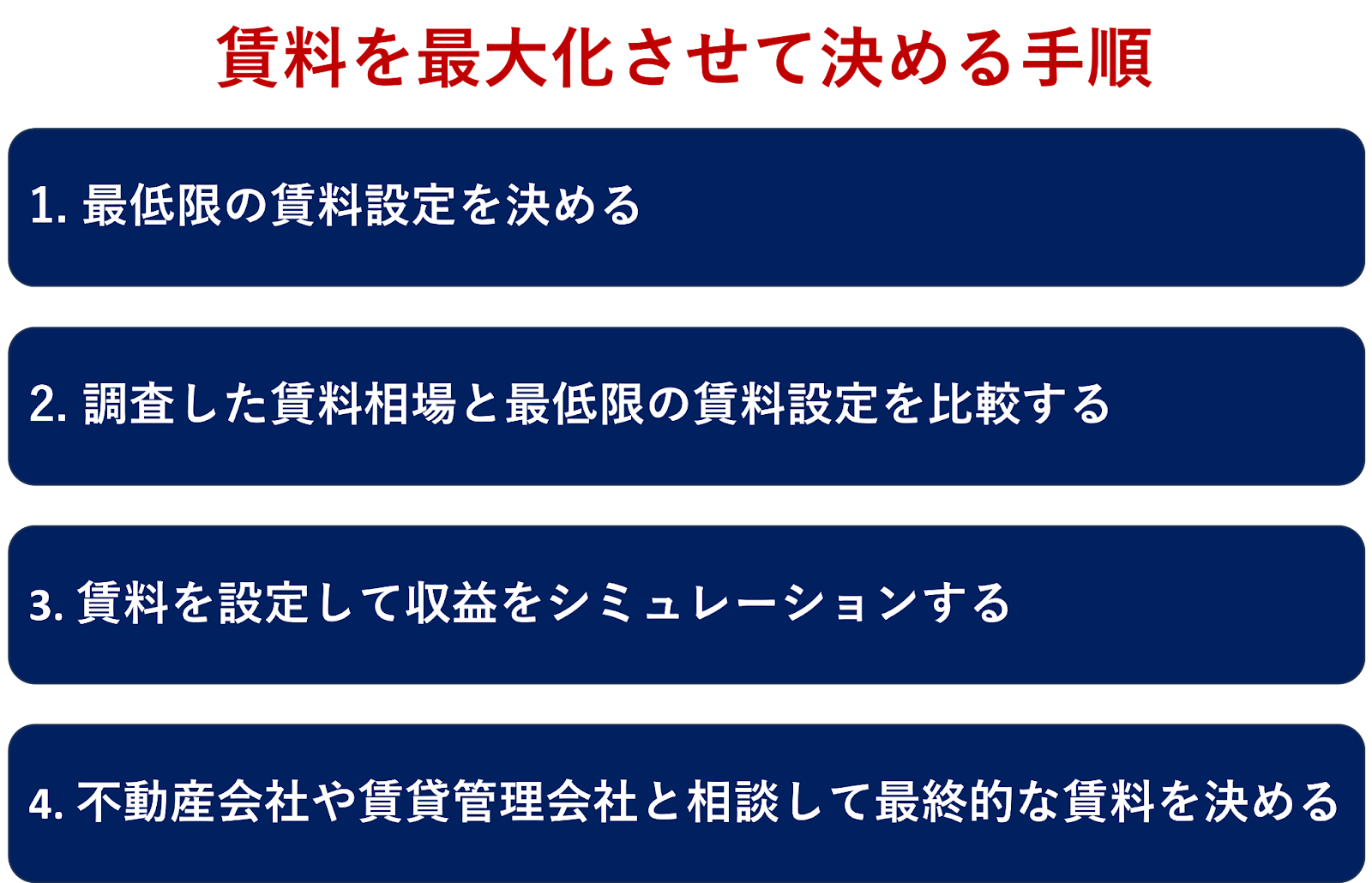

6. 賃料相場を調べたら収益を最大化できる家賃設定をする

ここまでの手順をもとに賃料相場を調べられたら、収益を最大化できる家賃設定をしましょう。

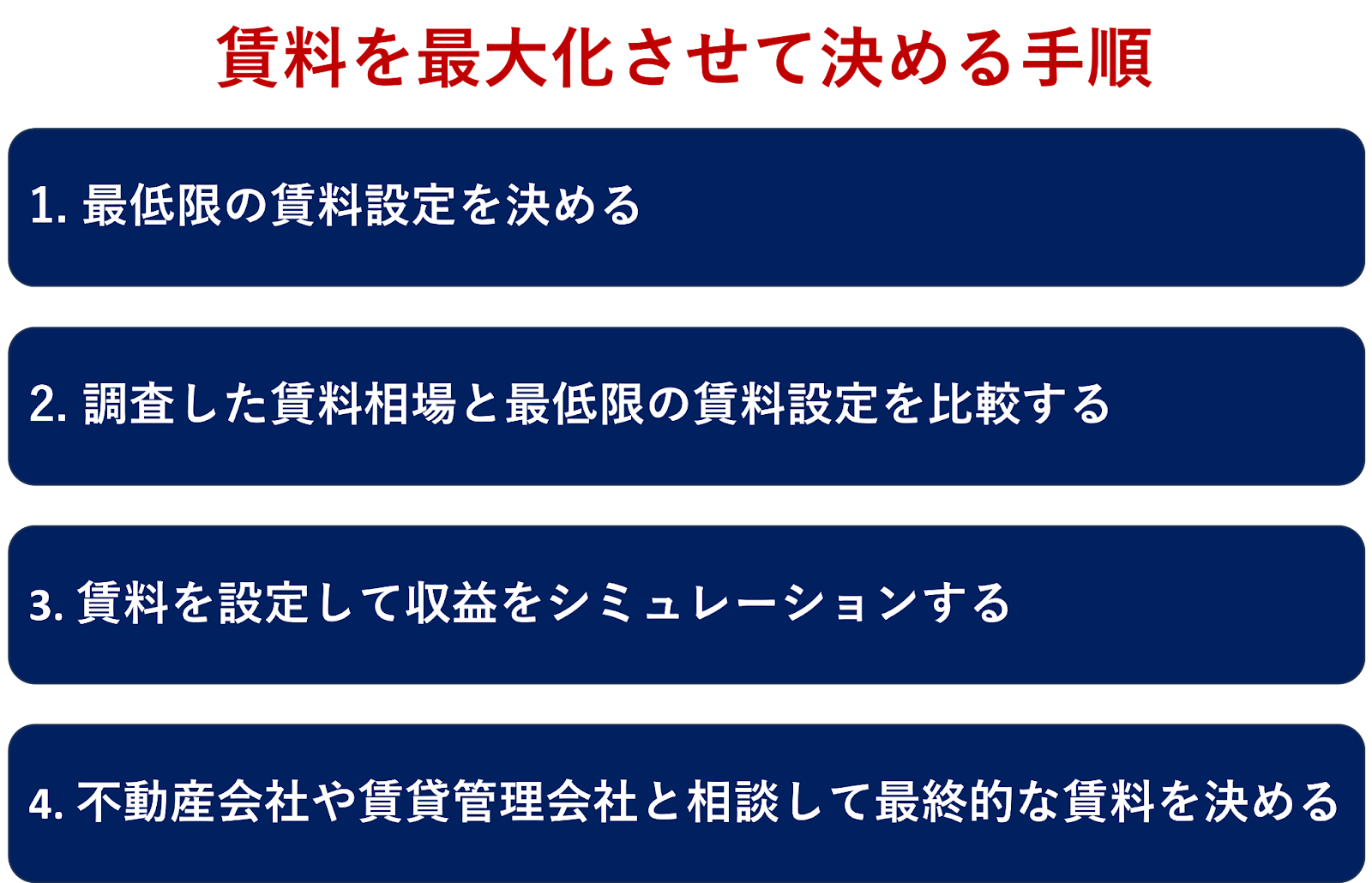

収益の最大化を図るための一連の流れは、以下のとおりです。

詳細を見ていきましょう。

6-1. 最低限の賃料設定を決める

まず賃貸経営にどのような費用がかかるのかを把握したうえで、最低限の賃料設定を決めます。

最低限の賃料の目安としては、賃貸経営にかかる経費のおよそ3~5倍となるので、知っておいてください。

| 賃貸経営にかかる経費の例 |

|---|

| ・ローン関連費用 ・保険料 ・家具 ・家電の購入費 ・管理会社への委託費用 ・清掃費 ・修繕積立金 ・入居者募集費用(広告料、仲介手数料など) ・税金 ・設備の故障 ・交換費用 ・事務管理費(書類作成、郵送料など) |

6-2. 調査した賃料相場と最低限の賃料設定を比較する

つづいて前章までに調査した詳細な賃料相場を用意して、始めに設定した最低限の賃料の範囲内であることを確認します。

もしクリアできていない場合は、経費の削減や賃料相場の見直しをして範囲内に納めましょう。

6-3. 賃料を設定して収益をシミュレーションする

賃料相場をもとに仮の賃料を定め、借入額や借入条件・借り入れ期間など細かなデータを入力して収益のシミュレーションをおこないます。

今回は不動産投資シミュレーションというツールを使用して、データを入力してみます。

以下に賃料を10万円とした場合の、シミュレーション例を算出してみました。

| ・物件価格:2,000万円(頭金:500万円) ・借入額・借入条件:1,500万円・金利2.5% ・借り入れ期間:30年ローン ・返済額5万3,624円 ・賃料収入:月額100,000円 ・修繕費用積立金:月額4,000円 ・管理委託料:月額5,000円 ・手取賃料収入 86,000円 ・年間賃料収入:38万8,512円 |

上記の条件における年間賃料収入は38万8,512円の黒字経営となるので、さらに経費も含めて計算し、収益の出る賃料となったか判断します。

この作業を賃料設定を変えながらおこない、納得のいく賃料を判断しましょう。

6-4. 不動産会社や賃貸管理会社と相談して最終的な賃料を決める

ここまでで、賃料設定が経営をおこなううえで問題ないかを賃貸オーナー自身で確認できたかと思います。

ただし、収益の最大化を図るためには自己判断で賃料設定するのではなく、最後に不動産会社や賃貸管理会社への相談が不可欠です。

「5.所有物件の詳細な賃料相場を知るには不動産会社・賃貸管理会社への相談が不可欠」でお伝えしたように、相場と同じく賃料設定も個人でできる範囲は限られてしまいます。でお伝えしたように、相場と同じく賃料設定も個人でできる範囲は限られてしまいます。

たとえば所有物件の過去数年分の賃料データや、不動産情報サイトのレインズは不動産会社や賃貸管理会社にしか見られません。

さらに不動産会社や賃貸管理会社は賃貸市場ニーズや動向などもあわせて賃料を設定するので、圧倒的な情報量の差が賃貸オーナーの間に生まれます。

「可能な限りの収益を得たい!」と感じる方は、自身で賃料を把握したあとに、適正か否かを必ず不動産会社や賃貸管理会社へ相談しましょう。

以下の記事では、収益を最大化する賃料の決め方についてより詳細に説明していますので、ぜひご覧ください。

収益を最大化する賃貸物件の家賃の決め方|計算方法と理想の家賃

7. まとめ

賃料相場の調べ方について、おわかりいただけましたでしょうか。

最後に、本記事の要点をまとめていきます。

◎賃料相場は、以下の3STEPで調べます。

◎STEP1では、物件のあるエリアにおいて「自分の物件はこのくらいかな」という、基準の賃料相場を以下3つの方法から把握していきます。

| ・賃貸ポータルサイトで調べる ・家賃相場マップを利用する ・情報誌で調べる |

◎STEP2では、以下7つの賃料相場を左右する要因に関するデータ集めの作業をおこないます。

| ・立地 ・築年数 ・設備 ・構造 ・広さ ・敷金・礼金の有無 ・取引時期 |

◎STEP3では、収集したデータを所有物件、競合物件ごとに以下の【データ収集例】のように一覧にして、賃料相場を考えていきます。

【データ収集例】

・STEP1|エリアの賃料相場:6万円台~14万円くらい

・STEP2|7つの要因に関するデータ

賃料相場を考える手順は、以下です。

| 1.STEP1のデータで所有物件のおおよその賃料相場を想定する 2.STEP2のデータで賃料相場の範囲を狭める 3.STEP2のデータで7つの要因を比較して賃料相場を出す |

◎所有物件の詳細な賃料相場を知るには不動産会社・賃貸管理会社への相談が不可欠であることを知っておきましょう。

◎賃料相場を調べたら収益を最大化できる家賃設定をします。

収益の最大化を図るための一連の流れは、以下のとおりです。

本記事が、あなたの賃料相場を調べるときのお役に立てると幸いです。

正確な賃料相場の把握や収益を最大化する家賃設定にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。弊社の豊富な実績をもとに最適なご提案をいたします。

コメント