「電気もガスもとにかく物価が高くて、節約も限界だなあ…共用部分の光熱費や物件の管理コストを考えると、さすがに家賃の値上げに踏み切りたいけど正当な理由が必要ってどういうこと?」

「家賃についてあまり近隣と比較してこなかったけど、なんだかうちの物件だけ安い!値上げするには正当な理由がないとダメっていわれたけど、どんな理由ならいいの?」

物価の高騰で経営が回らなくなってきたり、賃料の低さに悩んだりしたときに家賃の値上げを考える方は多いでしょう。

家賃を値上げするために必要な、正当な理由は以下3つです。

| 家賃を値上げできる正当な理由3つ |

|---|

| ・相場より家賃が安い ・物価が上昇している ・建物や土地の評価が上昇した |

たとえば近隣の相場家賃と比較して所有物件の家賃が低い場合や、物価上昇による経営困難・固定資産税の増加などが正当な理由として挙げられます。

自身の状況が正当な理由にしっかり当てはまっているのか見極めた上で、入居者と値上げを交渉することが重要です。

ただし、正当な理由さえあれば家賃を値上げできるとは限らない点には、注意が必要です。

入居者からの合意を得られない限りは、たとえ正当な理由を提示しても勝手に家賃を値上げすることはできないからです。

そこで本記事では、正当な理由に基づいて家賃値上げが実施できるように、以下の通り解説します。

| 本記事を読んでわかること |

|---|

| ・家賃を値上げするための正当な理由がわかる ・自分の状況が正当な理由として認められるか判断できる ・正当な理由にもとづいて家賃を値上げする手順がわかる! ・正当な理由を提示しても合意を得られなかったときの対処法がわかる! ・自分自身で家賃の値上げ交渉が難しい方へのおすすめの方法を知れる |

本記事を読めば、正当な理由をもってあなたが家賃を値上げできるか判断できるだけでなく、トラブルにならないよう入居者から合意を得て実行でき、結果的に収益UPにつなげられます。

ぜひこのまま読み進めて、家賃を値上げする正当な理由について理解を深めてください。

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

目次

- 1. 家賃を値上げできる正当な理由は3つ

- 1-1. 相場より家賃が安い

- 1-2. 物価が上昇している

- 1-3. 建物や土地の評価が上昇した

- 2. 【正当な理由別】家賃の値上げが認められるケース

- 2-1. 正当な理由として相場より家賃が安いと認められるケース

- 2-2. 正当な理由として物価が上昇していると認められるケース

- 2-3. 正当な理由として建物や土地の評価が上昇したと認められるケース

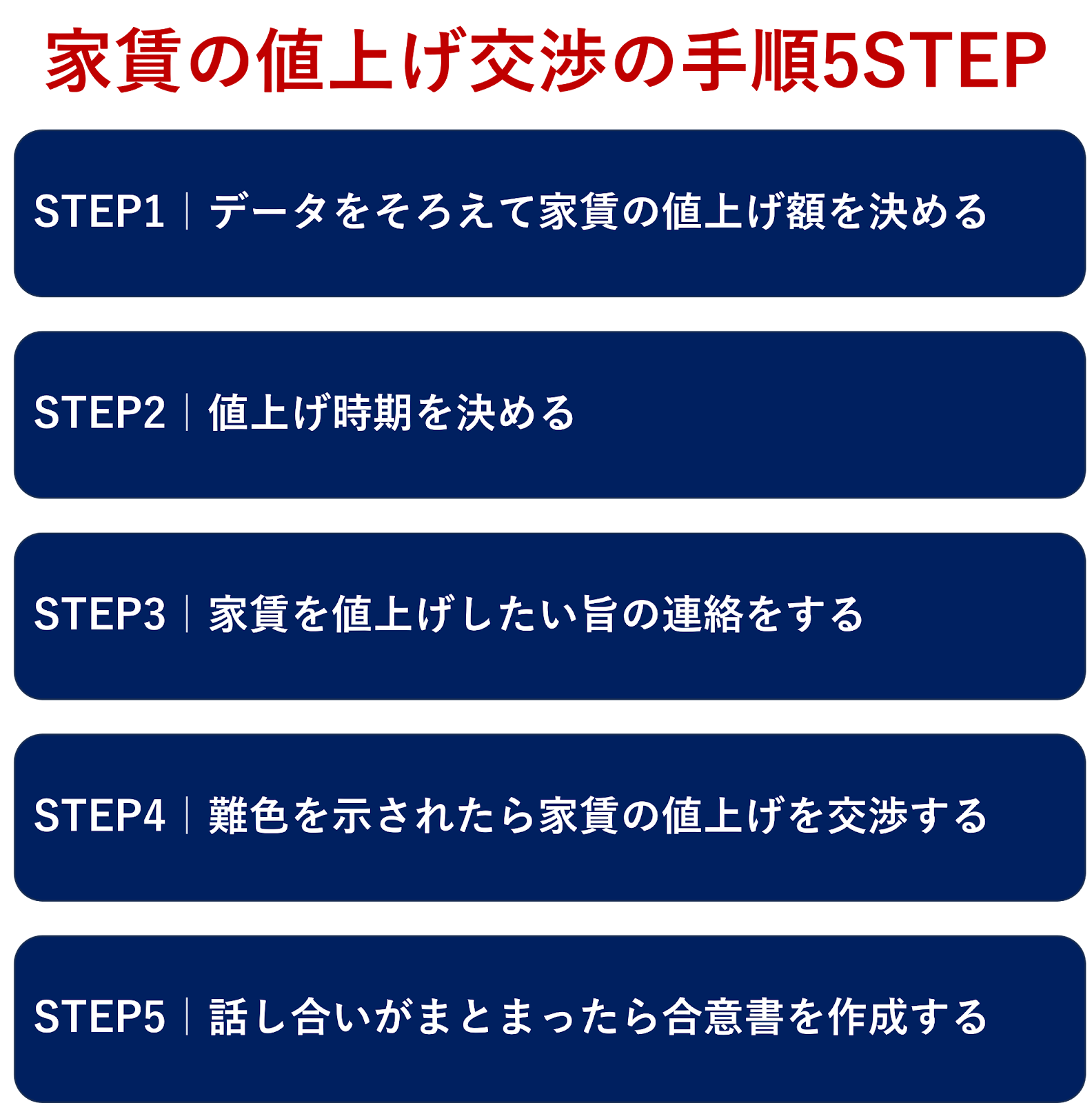

- 3. 正当な理由として認められる家賃の値上げ交渉の手順5STEP

- 3-1. STEP1|データをそろえて家賃の値上げ額を決める

- 3-2. STEP2|値上げ時期を決める

- 3-3. STEP3|家賃を値上げしたい旨の連絡をする

- 3-4. STEP4|難色を示されたら家賃の値上げを交渉する

- 3-5. STEP5|話し合いがまとまったら合意書を作成する

- 4. 【注意】正当な理由があっても合意が得られなければ家賃の値上げはできない!

- 5. 正当な理由を提示しても家賃の値上げ交渉がまとまらない場合の対処法4つ

- 5-1. 法的措置をとる

- 5-2. 売却を検討する

- 5-3. 現状維持を検討する

- 5-4. 賃貸管理会社へ相談する

- 6. 交渉力のある賃貸管理会社が正当な理由による家賃の値上げには不可欠

- 7. まとめ

1. 家賃を値上げできる正当な理由は3つ

家賃を値上げできる正当な理由は、借地借家法32条にもとづく以下3つです。

| 家賃を値上げできる正当な理由3つ |

|---|

| ・相場より家賃が安い ・物価が上昇している ・建物や土地の評価が上昇した |

借地借家法32条の条文において、家賃を値上げできる正当な理由すなわち「正当事由」を以下のように規定しています。

| 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 |

出典:e-Gov法令「借地借家法 第三十二条」

そのため、家賃が値上げできるケースは限られていることを知っておきましょう。

ここからは、借地借家法32条にもとづき「正当」と認められる理由について、詳細に解説していきます。

1-1. 相場より家賃が安い

現在設定している家賃が相場よりも安い場合は、値上げが認められる正当な理由となります。

これは借地借家法32条における「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」と記載されている箇所が該当します。(出典:e-Gov法令「借地借家法 第三十二条」)

仮に周囲の類似物件の家賃相場が、10万円だったとしましょう。

所有物件の賃料が7万円の場合は、差額の3万円の値上げを認められる可能性が高くなります。

ただしあくまでも家賃相場に合わせるため、10万円を超える賃料への値上げは難しいと理解しておいてください。

相場より家賃が低い場合は、法にもとづいた正当な理由として扱われ、相場相応に値上げが可能です。

1-2. 物価が上昇している

物価の上昇は物件の維持管理費用の負担が増えるため、家賃の値上げを認められる正当な理由となります。

借地借家法32条では「土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動」による不相応の場合賃料の増加を求められると記載されています。(出典:e-Gov法令「借地借家法 第三十二条」)

単純に賃貸オーナーの生活が困窮しているだけでは、正当な理由となりません。

しかし物価のように世間一般的な経済状況の変化が原因の場合は、賃貸経営をしていくうえでのコスト増加により、値上げが認められる可能性が高いです。

たとえば以下のような原因がある場合は、物価上昇による家賃値上げの正当な理由となり得ます。

| ・エネルギー高騰による光熱費の増加 ・建築資材不足による設備費の増加 ・人件費の増加 |

共用部の照明やエレベーターなどは、常時電気を使用しますよね。

物件の規模によりますが、電気代の高騰によって月数千円から数万円のコストが追加でかかるようになり、経営を圧迫させるでしょう。

また世界情勢によって資材の入手困難が原因で価格が上がるケースもあり、物価の上昇にともない人件費も増加傾向となります。

物件の修繕をおこなう場合は、これまでよりも大きなコストが発生するでしょう。

しかしコストが上がったからといって照明を消したり、修繕を控えたりすれば入居者は安心して暮らすことはできません。

物価高による家賃の値上げは賃貸オーナーの都合ではなく「入居者の居住環境を守るため」と主張できる正当な理由となります。

1-3. 建物や土地の評価が上昇した

建物や土地の評価が上昇して固定資産税が増加した場合、家賃を値上げする正当な理由となります。

固定資産税が増加すると、賃貸オーナーの不動産所得が減ってしまい経営状況の悪化につながるからです。

また、建物の価値が増加した結果、家賃相場が不相応にもなるため値上げできる可能性が高まります。

借地借家法32条でも「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減」によって不相応の場合に増額を請求できると記載されています。(出典:e-Gov法令「借地借家法 第三十二条」)

たとえば、駅や街の開発によって利便性が高まると、住みたいと感じる人は増えて価値も高まりますよね。

土地や建物の評価額は3年に一度見直しがおこなわれ、人口や地価の増加にともなって評価額が上がり、固定資産税が増加するケースは少なくありません。

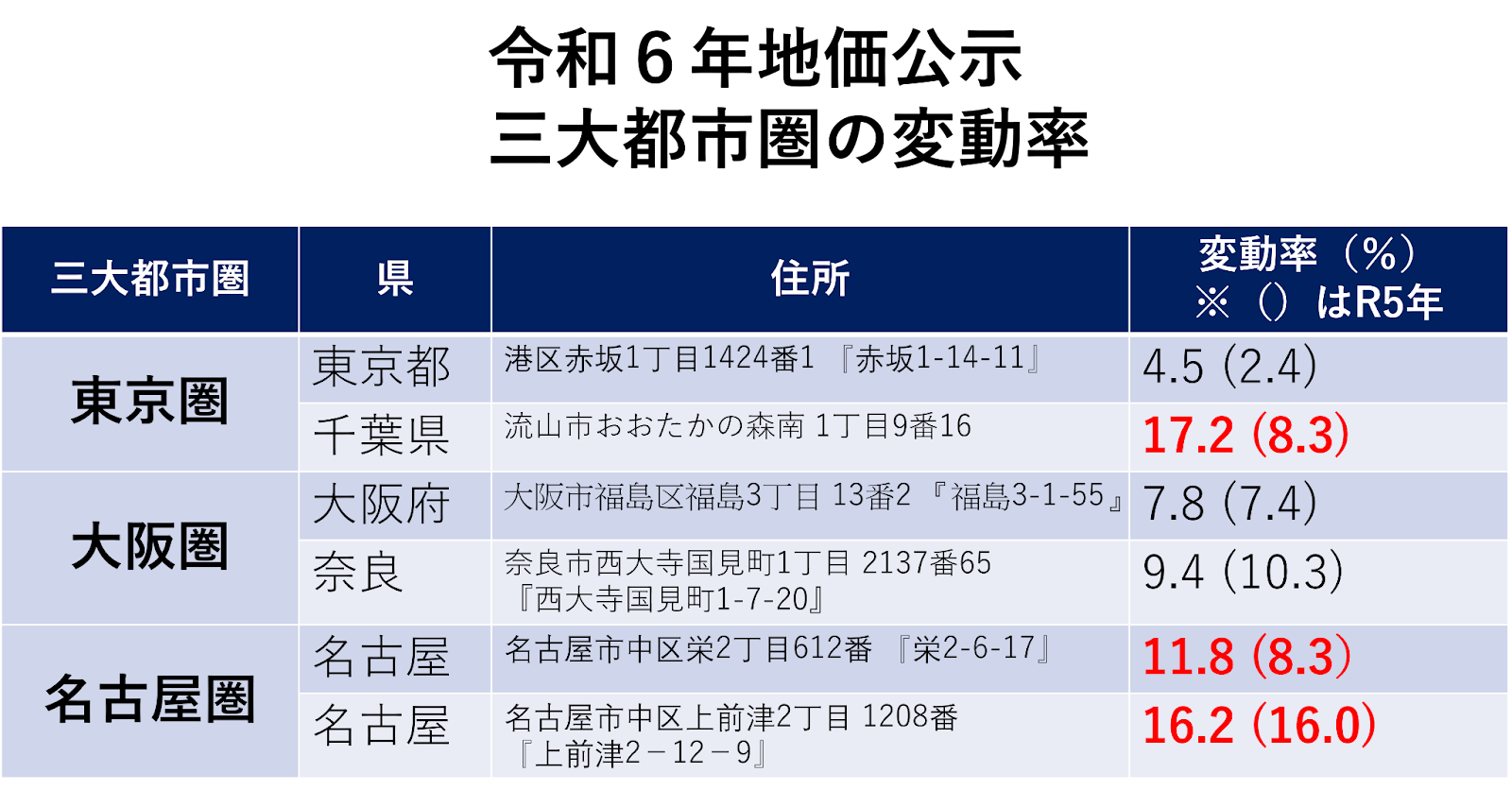

以下のように、地価の変動率が10%を超えるような大きな上昇が見られる地域も複数あります。

参考:国土交通省「令和6年地価公示 三大都市圏の最高価格及び最大上昇変動率地点」

建物・土地の評価の上昇や、それにともなう固定資産税の増加は賃貸オーナーの都合でどうにかできるものではないため、正当な理由として認められる可能性が高くなります。

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

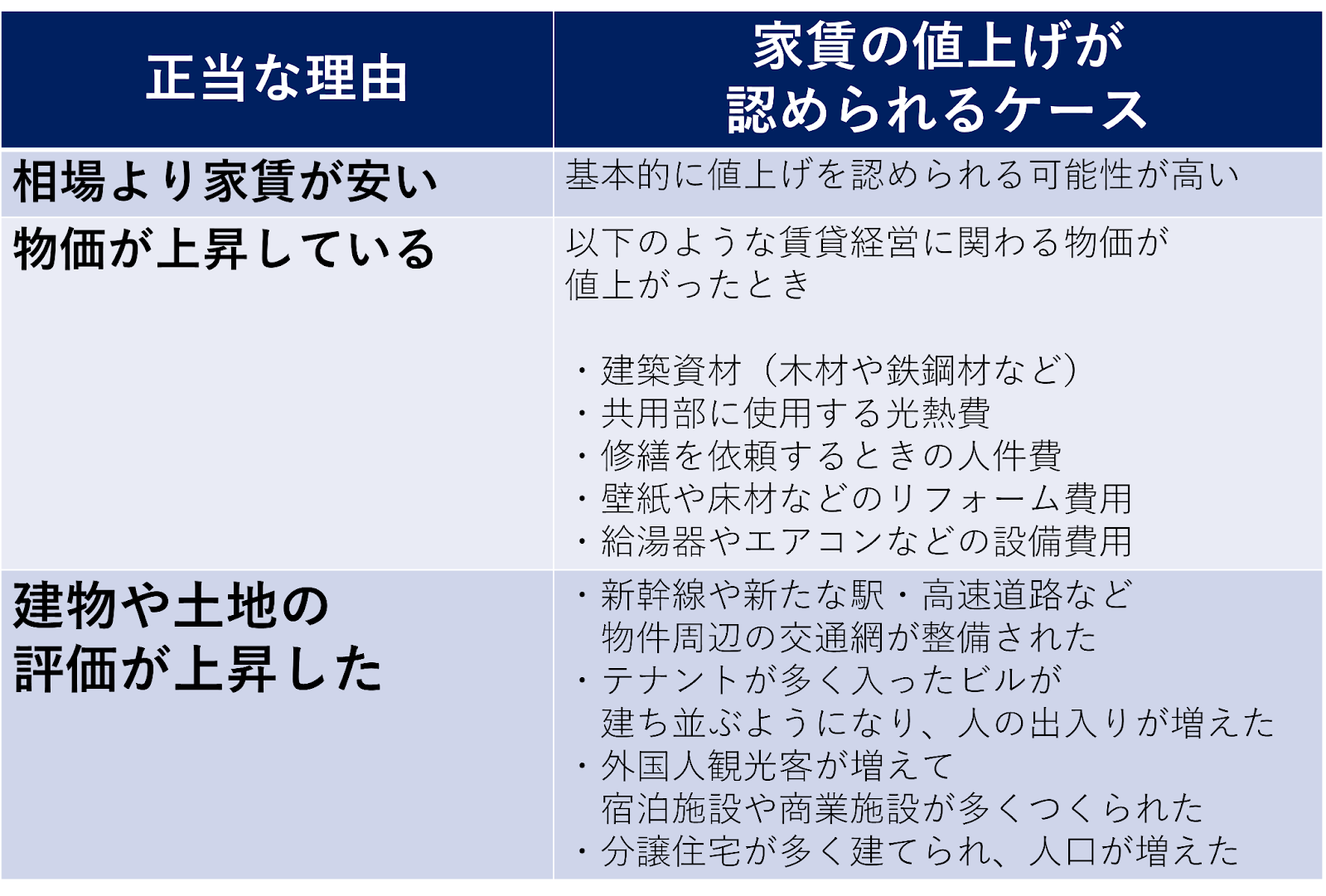

2. 【正当な理由別】家賃の値上げが認められるケース

家賃を値上げできる正当な理由について、3つおわかりいただけましたでしょうか。

実際に自分が値上げしたいと考えたとき、正当な理由として認めてもらえるのか判断しかねる方も多いでしょう。

ここからは家賃の値上げが認められるケースについて、以下の正当な理由別にお伝えしますので、参考にしてください。

| ・相場より家賃が安い ・物価が上昇している ・建物や土地の評価が上昇した |

順番に見ていきましょう。

2-1. 正当な理由として相場より家賃が安いと認められるケース

所有物件の家賃が相場より低いことを証明できれば、たとえ1割の差であっても基本的に値上げを認められると考えて問題ありません。

家賃相場とは、ある地域において所有物件と間取りや建物の種類など、類似物件を比較したときの平均的な家賃をいいます。

以下のように所有物件の家賃が相場と比較したときに低ければ、正当な理由として認めてもらえる可能性が高いでしょう。

| 相場より家賃が安いと認められる可能性が高いケース |

|---|

| ・自分で近隣と比較した結果、周辺のほうが家賃が高い ・不動産鑑定士に依頼してみたら相場より家賃が低い ・不動産ポータルサイトでエリアの家賃を検索したら所有物件の家賃のほうが低い ・賃貸管理会社に同じような間取りの物件の家賃相場を聞いたらもっと高かった ・所有物件のエリアの不動産会社に所有物件の家賃の適正価格を聞いたらもっと高かった |

家賃相場については以下の記事を参考にしながら、不動産業者や不動産鑑定士へ相談したうえで最終的に適正な金額を算出することをおすすめします。

「賃料相場 調べ方」

ただし必ずしも相場と同等レベルの賃料まで、一気に引き上げられるとは限らないので注意が必要です。

仮に5万円の家賃で賃貸しており、相場賃料が2倍の10万円と大きな差があったとしても、いきなり10万円に増額できることはほとんどないと考えておいてください。

理由は貸主と借主の間で賃貸借契約を締結しているので、現在の相場だけでなく以下のような状況も加味して判断されるからです。

| ・契約内容 ・契約したときの状況 ・契約~これまでの状況 |

いくらまで増額できるかについては一概にいえず、交渉あるいは裁判次第となります。

場合によっては、段階を踏みながら値上げしていく可能性もあるかもしれません。

とはいえ正式な書類によって相場より家賃が安いことを証明できる場合は、正当な理由として認めてもらえるので、値上げ自体はできるといえるでしょう。

正式な書類の例 |

|---|

| ・不動産ポータルサイトの家賃相場データ ・不動産会社の市場レポートや統計資料 ・地方自治体が公開している住宅関連の統計データ ・経済新聞や不動産関連の専門誌に掲載されている家賃動向や相場に関する情報 |

2-2. 正当な理由として物価が上昇していると認められるケース

以下のような物価の上昇が理由で家賃の値上げを検討する場合は、正当な理由として認められる可能性が高いです。

正当な理由として認められる可能性が高い賃貸経営にかかわる物価 |

|---|

| ・建築資材(木材や鉄鋼材など) ・共用部に使用する光熱費 ・修繕を依頼するときの人件費 ・壁紙や床材などのリフォーム費用 ・給湯器やエアコンなどの設備費用 ・警備員やコンシェルジュなどの人件費 ・清掃の委託費用 ・賃貸管理会社への委託費用 |

エレベーターやエントランス・ホールのエアコンなどは、常時電気を使用します。

消してしまえば入居者が困ってしまうので、必要以上に光熱費を節約するには難しいでしょう。

原状回復に使用するリフォーム費用も次の入居者を迎えるうえで必要なコストであり、資材価格の高騰によって賃貸経営に大きく影響します。

このような物価高が理由であれば、家賃の値上げを交渉したときに正当な理由として認められる可能性は大いにあり得ます。

もちろん、物価高で賃貸オーナーの生活費用が苦しい場合はオーナー都合となってしまうため、家賃の値上げはできないことを理解しておいてください。

2-3. 正当な理由として建物や土地の評価が上昇したと認められるケース

建物や土地の評価が上昇したことを正当な理由として、家賃の値上げを請求できるケースには以下のような例が挙げられます。

正当な理由として認められる可能性が高い、建物や土地の評価上昇につながるケース |

|---|

| ・新幹線や新たな駅・高速道路など物件周辺の交通網が整備された ・テナントが多く入ったビルが建ち並ぶようになり、人の出入りが増えた ・外国人観光客が増えて宿泊施設や商業施設が増えた ・分譲住宅が多く建てられ、人口が増えた ・リフォームや大規模修繕をして建物の価値が上がった |

人が多く集まる地域は、建物や土地の評価額を高めます。

そのため単純に住宅が増えたり外国人観光客が来たりして人口が増加するだけでなく、交通アクセスの整備や再開発をしている地域なども、人の流入が増えるため建物や土地の評価が上昇します。

ただし建物や土地の評価が上昇しても、数%程度では現在の家賃が不相応であると認められない可能性は否定できません。

あくまでも目安ですが、少なくとも10%程度の上昇がなければ、賃貸経営をおこなっていくことが難しいとは訴えにくいでしょう。

【注意】正当な理由を提示しても値上げできないケースもある! |

|---|

| ・賃貸オーナーの経済的な困窮 ・家賃相場より大幅な値上げ ・契約書に値上げをしないことを明記 |

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

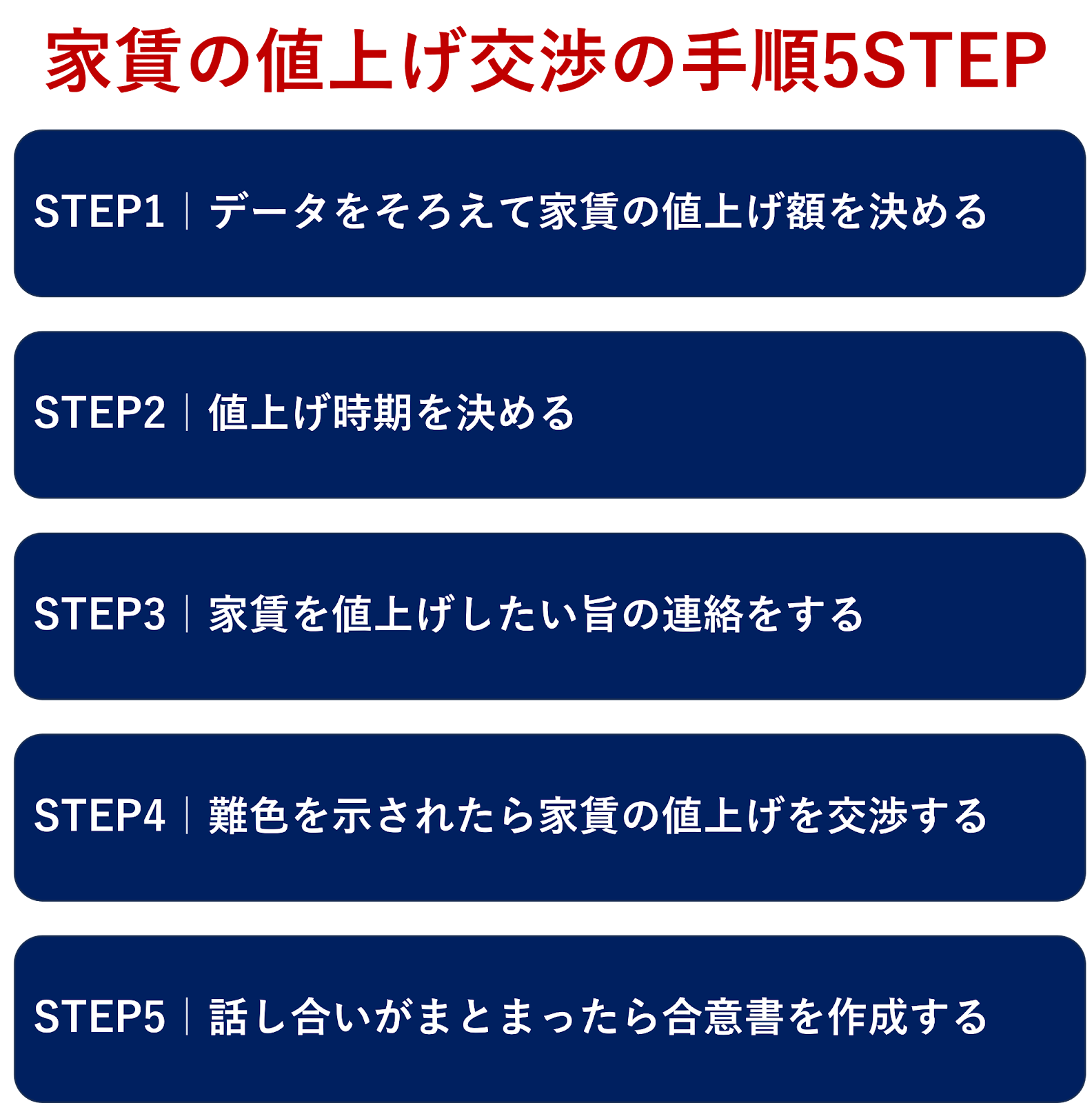

3. 正当な理由として認められる家賃の値上げ交渉の手順5STEP

ここまでの過程で、あなたの状況が正当な理由として認められる可能性が高く、家賃の値上げ交渉ができそうか判断いただけたかと思います。

実際に家賃の値上げをするときは、いきなり家賃の値上げはできないため、入居者から合意を得る必要があります。

とはいえいきなり状況を入居者へ伝えるのではなく、家賃を値上げする正当な理由として認めてもらえるよう、以下5つのSTEP沿って進めていくことが大切です。

順番に詳細を見ていきましょう。

3-1. STEP1|データをそろえて家賃の値上げ額を決める

家賃の値上げ交渉では、まず始めに家賃をいくらに値上げするのかについて決めます。

このとき正当な理由の種類に関係なく、以下のデータを総合的に考慮しながら決めます。

| ・周辺の競合物件の家賃 ・固定資産税 ・都市計画税 ・周辺の土地や建物の取引価格と推移 ・物件の維持管理にかかる費用 |

各項目について、具体的に以下のようなデータをそろえていきましょう。

| 【周辺の競合物件の家賃】 以下のような物件の条件が同程度であることを前提に調査し、比較・間取り・構造・駅からの距離・築年数 【固定資産税・都市計画税】 【周辺の土地や建物の取引価格と推移】 【物件の維持管理にかかる費用】 |

「正当な理由があるので、家賃を値上げします!」とただ伝えられても、入居者側からするとまったく納得がいかないですよね。

そのため複数の情報を調査しながら家賃を決めるとともに、入居者へ提示するための根拠をそろえましょう。

すべてのデータをそろえたら、競合物件の家賃とかけ離れた金額にならないよう注意して、最終的な家賃を決定します。

このとき自分自身で決めることはなかなか難しいため、以下のような方法で不動産鑑定士を探して、相談することをおすすめします。

不動産鑑定士の探し方 |

|---|

| ・インターネットでエリアを指定して検索する ・公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会のサイトから探す ・税理士 ・公認会計士と契約している場合は聞いてみる ・Googleマップで探してみる |

3-2. STEP2|値上げ時期を決める

値上げ額を決めたら、時期を決めていきます。

家賃の値上げ時期は法律によって定められていないため、賃貸オーナーが自由に決められます。

一般的には賃貸借契約の変更は手間がかかるので契約期間中の値上げを避け、契約更新時にタイミングを合わせる賃貸オーナーが多いです。

それゆえ家賃には「遅行性」「粘着性」という特性があり、物価の上昇にともない家賃の値上げが起こるときは1.5〜2年程度のタイムラグが発生し、景気動向にすぐ反応せずに遅れて影響が表れます。

とはいえ契約期間中に値上げを実施する賃貸オーナーもいるので、経営状況や手間などを考慮しながら自身で判断しましょう。

3-3. STEP3|家賃を値上げしたい旨の連絡をする

家賃の値上げに関する通知を入居者へ送ります。

注意点として契約更新時に賃料を上げる場合は、更新直前に伝えると退去につながりやすく、更新料も得られません。

また事前に値上げを伝えて退去する入居者が現れた場合でも、いち早く入居者募集に行動を移せるため、前もって家賃の値上げを決めた段階で通知することをおすすめします。

このとき「言った、言わない」の不確かな伝達になるため、口頭を避けて書面で通知しましょう。

家賃を値上げする通知書には、以下の項目を記載します。

| ・入居者の名前 ・住所 ・建物の名称や所在地 ・正当な理由 ・値上げ時期 ・値上げ後の家賃 ・理解を求める言葉 ・問い合わせ先 |

通知書には、今回なぜ値上げとなったのか、正当な理由を必ず記載します。

また今後の家賃について、周囲の類似物件を参考にしたうえで決定したことや、賃貸オーナー側も値上げをしないよう努力したことを合わせて伝え、理解を求めましょう。

通知書は賃貸オーナー自身で作成しても問題ありません。

無料のテンプレートもさまざまな企業から提供されているため、たとえば「家賃値上げ 通知 テンプレート」というように検索してみるといいでしょう。

郵送するときは書類の内容や発送日・入居者が受け取った日にちがわかる、配達証明付きの内容証明郵便を使用して送ります。

入居者が受け取った日にちがわかると、万が一「通知書なんて、届いていない!」と値上げを断られるリスクを減らせるので安心です。

3-4. STEP4|難色を示されたら家賃の値上げを交渉する

書面で家賃の値上げを通知したあと、問題なく合意してもらえたら「STEP5|話し合いがまとまったら合意書を作成する」に進みますが、難色を示された場合は入居者と直接交渉をおこないます。

書面で伝えきれなかった内容や、値上げに踏み切らなければならなかった理由について「STEP1|家賃の値上げ額をデータをそろえて決める」にてそろえた資料も用いて真摯に話してください。

重要な点は理解を求めることですが、入居者にしてみれば想定外の値上げのため、納得のいかない態度をとられてしまうかもしれません。

賃貸オーナーが感情的になり、口論からトラブルに発展しないよう、あくまでも冷静に交渉しましょう。

| 入居者との関係を考えるならできるだけ直接交渉を推奨 |

|---|

| 入居者の心情を考慮すると管理物件が少ない場合や、手間を少しでもかける余裕があるなら、値上げの挨拶をしておきましょう。 |

3-5. STEP5|話し合いがまとまったら合意書を作成する

入居者との交渉が無事に終わり、話し合いがまとまったら合意書を作成します。

合意書には、以下のような内容を記載していきます。

| ・賃貸人 ・賃借人 ・連帯保証人の名前 ・賃貸人・賃借人・連帯保証人の住所 ・賃貸人・賃借人・連帯保証人の記名押印 ・物件の名称・住所 ・旧賃料と改定賃料 ・改定の始期 ・合意の日付 ・必要に応じて特記事項 |

なかでも重要な項目に、賃料の値上げ日を表す「改定の始期」があり、通知書に記載された時期となります。

また通知書が到達した日から「改定の始期」に関する意思表示の効力が発生し始めます。(出典:裁判所「裁判例結果詳細 昭和32年9月3日」)

そのため交渉期間が長引いた場合は、通知書に記載された「改定の始期」から合意するまでの期間に発生した家賃の差額を、入居者に支払ってもらう必要があるので知っておきましょう。

漏れなく合意書を記入できたら、賃貸オーナーと入居者それぞれで保管して、家賃の値上げにすべての工程は終了です。

合意書は弁護士や司法書士などに依頼しなくても、賃貸オーナーが作成して問題ありませんので、自分で作成する場合は、通知書と同様「合意書 値上げ テンプレート」のように検索してみてください。

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

4. 【注意】正当な理由があっても合意が得られなければ家賃の値上げはできない!

ここまで、家賃の値上げ交渉の手順を5つのSTEPでお伝えしました。

手順どおりに沿って進められ、入居者から問題なく合意を得られると家賃の値上げはできます。

しかし、正当な理由があっても入居者からの合意が得られなければ、家賃の値上げはできないことを知っておいてください。

理由は、以下2つです。

| ・法定更新となってしまう ・入居者は借地借家法28条によって守られている |

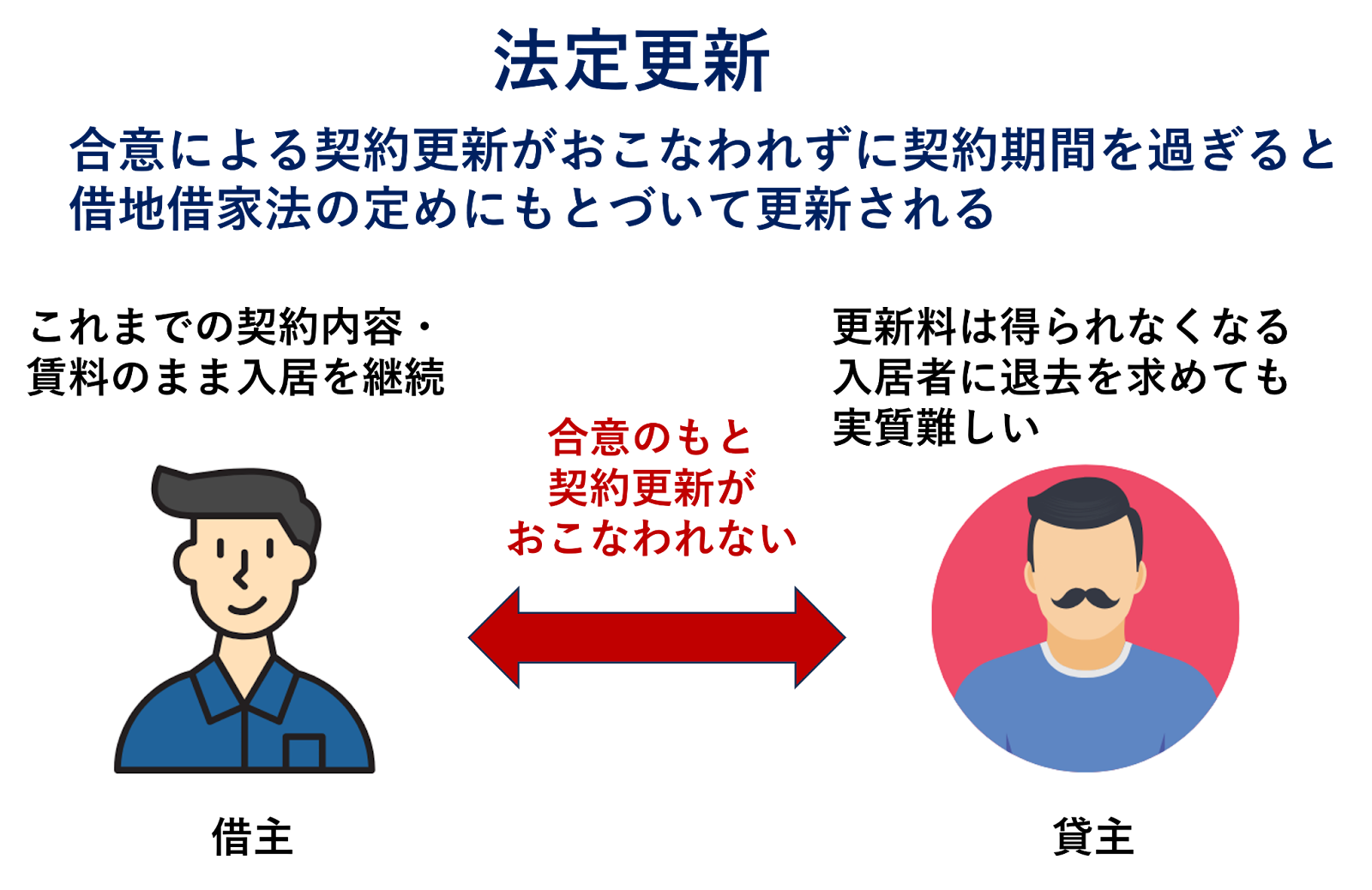

入居者が家賃の値上げを合意しない場合でも強制的に退去はさせられず、最終的に契約更新の時期を過ぎると、法定更新となります。

法定更新では貸主と借主の間で合意による契約更新をおこなわなかった場合、同じ条件で賃貸借契約が継続し、契約期間の定めはありません。

これまで1年や2年で契約更新だった場合でも、入居者自身が解約の手続きをとるか、賃貸オーナーが退去を命じない限りは住みつづけることができるのです。

とはいえ入居者を退去させたいと考えても、借主は借地借家法28条によって守られています。

貸主よりも借主は有利な立場となるため、入居者を退去させるには値上げのときと同様に正当な理由が必要となるので困難です。

(出典:e-Gov法令検索「借地借家法 第二十八条」)

入居者自身が解約を申し出ない限り、そのままの家賃による契約が続くこととなるでしょう。

そこで次の章では、正当な理由を提示しても値上げに応じてもらえなかったときにできる、対処法について解説します。

法定更新では更新料も得られず、賃貸オーナーのメリットは何一つないため、確実な方法で対処しましょう。

5. 正当な理由を提示しても家賃の値上げ交渉がまとまらない場合の対処法4つ

前章でおわかりいただけましたように、たとえ正当な理由があっても合意が得られなければ、家賃の値上げはできません。

合意を得られなかった場合は、そのまま長引かせて法定更新となる前に、以下4つの対処法を検討しましょう。

| ・法的措置をとる ・売却を検討する ・現状維持を検討する ・賃貸管理会社へ相談する |

順番に解説します。

5-1. 法的措置をとる

法的措置をとるには、調停の申し立てと、訴訟の提起があります。

訴訟から起こすことはできないため、手順としてはまず調停を申し立てましょう。

順番に解説します。

5-1-1. 調停を申し立てる

家賃の値上げに入居者から合意してもらえなかった場合は、民事調停法にて最初に調停をおこなうよう定められています。(出典:e-Gov法令検索「民事調停法 第二十四条の二」)

調停は裁判所で第三者となる調停委員が立ち会い、当事者である賃貸オーナーと入居者が話し合います。

申し立てるには、値上げしたい物件のエリアにある簡易裁判所へ問い合わせてみましょう。

調停では、物価高や経営難など、入居者に対して正当な理由を伝えるとともに、家賃を値上げせざるを得ない根拠となる資料を提示してください。

具体的には「STEP1|データをそろえて家賃の値上げ額を決める」でそろえた資料のほか、適切な賃料を記載した鑑定書を不動産鑑定士に作成してもらい、話を進めましょう。

このとき賃貸オーナーの意見だけを通してしまうと、トラブルに発展する可能性が高まります。

入居者の意見にも耳を傾け、負担が増えることに理解を示しながら、以下のような譲歩も検討しましょう。

| ・家賃の値上げを希望額より抑える ・一時的に入居者へ支援を申し出る |

たとえば5,000円の値上げには応じてもらえなくても、2,000円の値上げになら合意を得られるかもしれません。

入居者から合意を得られやすい値上げ額について交渉し、更新料の値下げや新たな設備の導入などのメリットを提示すると理解を示してくれるケースもあります。

調停では賃貸オーナーと入居者の双方が納得いくよう、話し合いましょう。

5-1-2. 訴訟を提起する

調停によって交渉がまとまらなければ、裁判所へ訴訟の提起が可能です。

この段階では、弁護士への問い合わせが必要となってきますので、以下のような方法で探してみるといいでしょう。

弁護士の探し方 |

|---|

| ・インターネットでエリアを指定して検索する ・日本弁護士連合会のサイトから探す ・税理士・公認会計士と契約している場合は聞いてみる ・Googleマップで探してみる |

家賃の値上げについて法的な判断を求めることとなり、調停のときと同様に正当な理由にもとづく、値上げの根拠となる資料を鑑定書とともに提出します。

基本的には話し合いによって解決できるように進められますが、和解できなければ判決によって家賃の増額となるか否かの判断が下されます。

ただし訴訟となると不動産鑑定や弁護士への依頼など多額のコストがかかるほか、時間や精神的な負担をともなうので基本的におすすめはできません。

賃貸オーナーと入居者の関係性が悪化する可能性もあるため、できるならば訴訟に踏み切るよりもほかの和解策を検討しましょう。

5-2. 売却を検討する

賃貸経営を継続しても所有物件の収益があまりにも見込めないようなら、売却の検討もひとつです。

入居者との話し合いが平行線であり、経営が厳しいようであれば、物件の売却によって家賃の値上げ交渉の手間や負担から解放されます。

たとえ訴訟によって家賃を1万円値上げできたとしても、弁護士へや鑑定士への依頼・裁判などに多額の費用が生じれば、元を取るだけで何年もかかります。

売却によって得られた資金をもとに新たな物件の投資に回すこともできるので、選択肢のひとつとして視野に入れておきましょう。

以下の記事では専任媒介契約による物件の売却について、ほかの契約方法との比較を含めて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

専任媒介契約とは?メリット・デメリットや他の媒介との違いを解説

5-3. 現状維持を検討する

家賃の値上げに合意してもらえない場合は、そのままの金額で契約を続ける現状維持が可能であるか、一度検討し直してみましょう。

たとえば以下のように運営費を節約したり、ローンの返済期間を延ばしたりして、キャッシュフローの改善を試みてみるといいですね。

キャッシュフローの改善方法 |

|---|

| ・経費を削減する ・ローン返済額を減らす ・退去につながらない工夫をする ・空室がある場合は空室対策をおこなう ・不動産の活用方法を変える ・自動販売機や看板、携帯基地局の設置などで雑収入を増やす |

入居者へ家賃の値上げの合意を求めつづけ、結果的に退去されてしまえば、家賃や更新料が得られなくなります。

新たな入居者を募集するための原状回復費用や、広告費・仲介手数料などのコストも発生するので、負担も増えます。

仮に入居者の合意が得られても、値上げ幅に無理があった場合は滞納されるリスクを否定できません。

とはいえ、賃貸経営に無理があるなかで現状維持を選んでも損が膨らむだけなので、難しい場合は法的措置や売却を視野に入れましょう。

また、以下の記事では賃貸経営における収支改善方法についてお伝えしています。

現状維持を検討するうえでできることはないか、お悩みの方はぜひ参考にしてください。

賃貸経営の収支改善方法4STEP!シミュレーション例やコツを解説

5-4. 賃貸管理会社へ相談する

自主管理ではなく、賃貸管理会社と契約して委託管理をしているのなら、正当な理由を伝えて家賃の値上げ交渉を依頼する方法もあります。

賃貸管理会社は入居者対応を日頃からおこなっているため、クレームやトラブルの処理に慣れています。

法律や賃貸経営の知識も豊富であり、場数を踏んでいるため賃貸オーナー自身で入居者と交渉するより賃貸管理会社が動いたほうがスムーズに進む可能性は高いでしょう。

賃貸管理会社へ家賃の値上げ交渉を依頼する場合は、すべて任せられるのではなく、以下については賃貸オーナー自身でおこないます。

| ・現在の家賃を値上げしたい状況が正当な理由であるか判断する ・正当な理由にもとづいて家賃を値上げせざるを得ない、根拠となるデータを用意する |

家賃の値上げが正当な理由にもとづいており根拠となるデータを用意できた場合は、賃貸管理会社が入居者に対して通知から交渉・合意書の締結までおこなってくれます。

自身で入居者と交渉するケースと比較して賃貸管理会社へ相談するほうがスムーズに進む可能性が高まるだけでなく、精神的な負担も少ないためメリットは大きいでしょう。

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

6. 交渉力のある賃貸管理会社が正当な理由による家賃の値上げには不可欠

正当な理由を提示しても家賃の値上げ交渉がまとまらない場合、どのように対処すべきかおわかりいただけたかと思います。

そのなかで賃貸管理会社への相談による対処法があるとお伝えしましたが、実際に正当な理由にもとづいて値上げするにあたって、交渉力があることが重要です。

実績が豊富な賃貸管理会社であれば家賃情報に詳しく、これまでにこなしてきた数多くの経験から入居者が納得するような交渉のポイントを熟知しています。

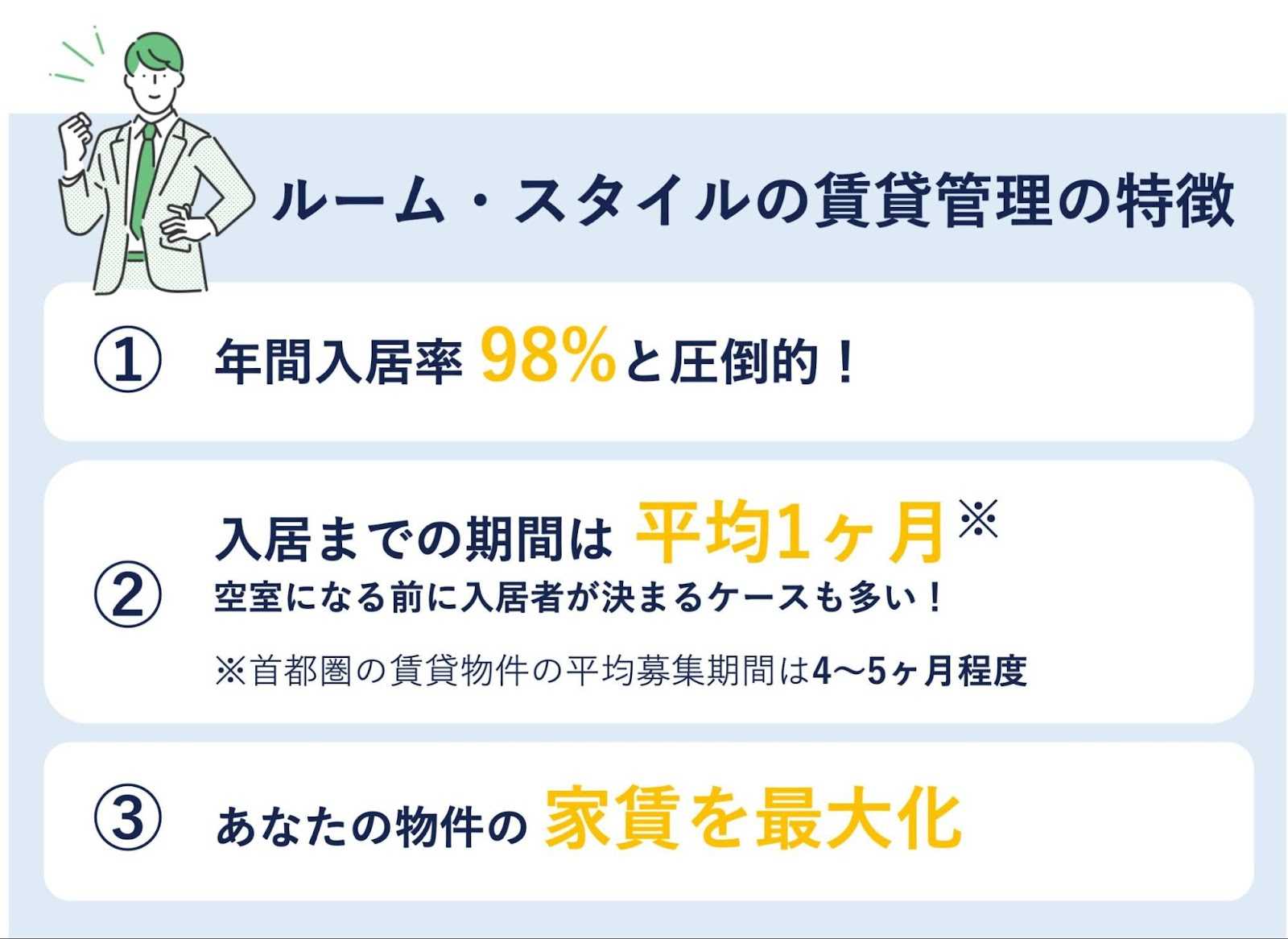

たとえば、弊社ルーム・スタイルは2006年から、賃貸管理・仲介・売却・内装業を一気通貫で提供している賃貸管理会社です。

常日頃からあらゆる方面において賃貸経営をサポートしているため、ルーム・スタイルでは物件に住む入居者の心情を理解したうえで、値上げ交渉を進めることが可能です。

入居者対応やクレーム処理などの問題解決に向けて尽力した経験をもとに、最終的に入居者と賃貸オーナーの双方が納得いくようサポートいたしますので、ご安心ください。

また、退去につながってしまった場合や売却をお考えの際も、ルーム・スタイルが徹底的にバックアップいたします。

ルーム・スタイルは平均年間入居率98%・平均客付け1ヶ月と圧倒的な客付け力を誇ります。

賃貸オーナーの収益最大化を得意する弊社では、物件の魅力を最大限に引き出したうえで客付けもしくは売却をおこないますので、ご満足いただける結果をお約束します。

家賃の値上げについてご検討されている方は、ぜひ一度ルーム・スタイルへご相談ください。

7. まとめ

家賃の値上げをするための正当な理由について、おわかりいただけましたでしょうか。

最後に、記事の要点をまとめていきます。

◎家賃を値上げできる正当な理由は、以下3つです。

| ・相場より家賃が安い ・物価が上昇している ・建物や土地の評価が上昇した |

◎家賃の値上げが認められるケースを正当な理由別に、まとめると以下のとおりです。

◎正当な理由3つに共通する家賃の値上げ交渉の手順は、次の5つのSTEPです。

◎正当な理由があっても、合意が得られなければ家賃の値上げはできないので注意が必要です。

法定更新となれば入居者自身が解約を申し出ない限り、そのままの家賃による契約が続くこととなるでしょう。

◎正当な理由を提示しても家賃の値上げ交渉がまとまらない場合の対処法は、以下3つです。

| ・法的措置をとる ・売却を検討する ・現状維持を検討する |

◎正当な理由を提示しても家賃の値上げが難しい場合は、交渉力のある賃貸管理会社と組むことを検討しましょう。

本記事を参考に、あなたが家賃を値上げする正当な理由を理解し、実行できることを願っています。

家賃の値上げ交渉やタイミングにお悩みの方は、交渉から書面対応まで弊社が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

コメント