近年、単身高齢者の増加とともに「保証人がいない」入居希望者が急増中です。

金銭的な理由から老人ホームやサービス付き高齢者住宅ではなく、一般の賃貸物件で暮らしたいという人も少なくありません。ところが、現実的には「高齢であること自体」が入居のハードルとなり、部屋を借りにくくなっています。

そこで本記事では、公的データを交えながらその現状を整理し、一般的な賃貸アパート・マンションに保証人なし高齢者が入居できるようにする現実的な方法を解説します。強調したいのは、「保証人がいない」という理由だけで入居希望者を排除するのではなく、工夫しながら優良な入居者を確保することで、長期的な安定経営につながるということです。

「保証人がいない高齢者の入居希望があるが受け入れに不安がある」「制度や契約の工夫が分からない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じた具体策や安心できる管理方法をご提案します。

| この記事で分かること |

|---|

|

目次

- 高齢者入居で重要になる「保証人」の理解

- 急増する「保証人がいない高齢者」入居希望者の現状

- 公的データから見る高齢者世帯の増加

- 身寄りのない高齢者の増加による賃貸問題

- オーナーが抱える「保証人がいない高齢者受け入れ」のリスク

- 家賃滞納と回収不能リスク

- 孤独死・事故物件化のリスク

- 健康悪化・認知症による契約トラブル

- 緊急時対応の不安

- 保証人がいない高齢者はどうやって物件を借りているのか

- オーナー側の不安を減らすための特約事項の工夫

- 緊急時入室に関する特約

- 保証会社利用に関する特約

- 家賃の前払い・預託金制度

- 残置物処理に関する特約

- 保証人がいない高齢入居者を受け入れるメリット

- 住み替えを好まないからこその長期入居

- 高齢化時代にマッチした空室対策

- まとめ

高齢者入居で重要になる「保証人」の理解

賃貸契約でよく耳にする「保証人」ですが、実はその中にもいくつかの種類があります。名前が似ているため混同されやすいのですが、役割や責任の範囲はそれぞれ異なります。

特に高齢者の入居では、家賃の支払いだけでなく、生活面でのサポートまで求められることもあるため、この違いを理解しておくことが大切です。

| 種類 | 主な役割 | 責任範囲・特徴 |

| 身元保証人 | 入居者の生活態度や身元に関する保証を行う | 家賃支払い義務は直接負わず、契約者(入居者)に問題があった場合に連絡・対応を求められる |

| 身元引受人 | 入居者に万一のことがあった際の対応者 | 医療機関への立会い、退去時の荷物整理や費用精算などを担うケースが多い |

| 保証人 | 入居者が家賃を支払えない場合の補助的な支払義務者 | 家賃や原状回復費用などを負担するが、基本は「契約者が払えないとき」に限定される |

| 連帯保証人 | 入居者と同等の支払義務を負う | 契約者が支払えない場合に即座に請求される。責任は保証人より重く、強制執行も可能 |

特に賃貸契約の実務においては、家賃債務をカバーする「保証人」または「連帯保証人」が求められるケースが大半です。

急増する「保証人がいない高齢者」入居希望者の現状

近年、「保証人がいない」という高齢者からの入居相談が確実に増えています。

保証人は、家賃滞納や原状回復費用を肩代わりする立場で、特に連帯保証人は借主と同等の責任を負います。ところが、核家族化や離婚、親族間の疎遠化などで保証人を頼めない高齢者が増加しています。また、子どもがいても、物価高で自分の生活を守るので精一杯と断られるケースが少なくありません。

公的データから見る高齢者世帯の増加

厚生労働省の推計では、2050年には高齢の一人暮らし世帯が全世帯の約半分近く(45.1%)を占めるといわれています。人口が減っていく中でも、この層はこれから確実に増えていく見込みです。つまり、将来的には賃貸経営にとって、高齢者は欠かせない大きな入居候補になっていく可能性が高いということです。

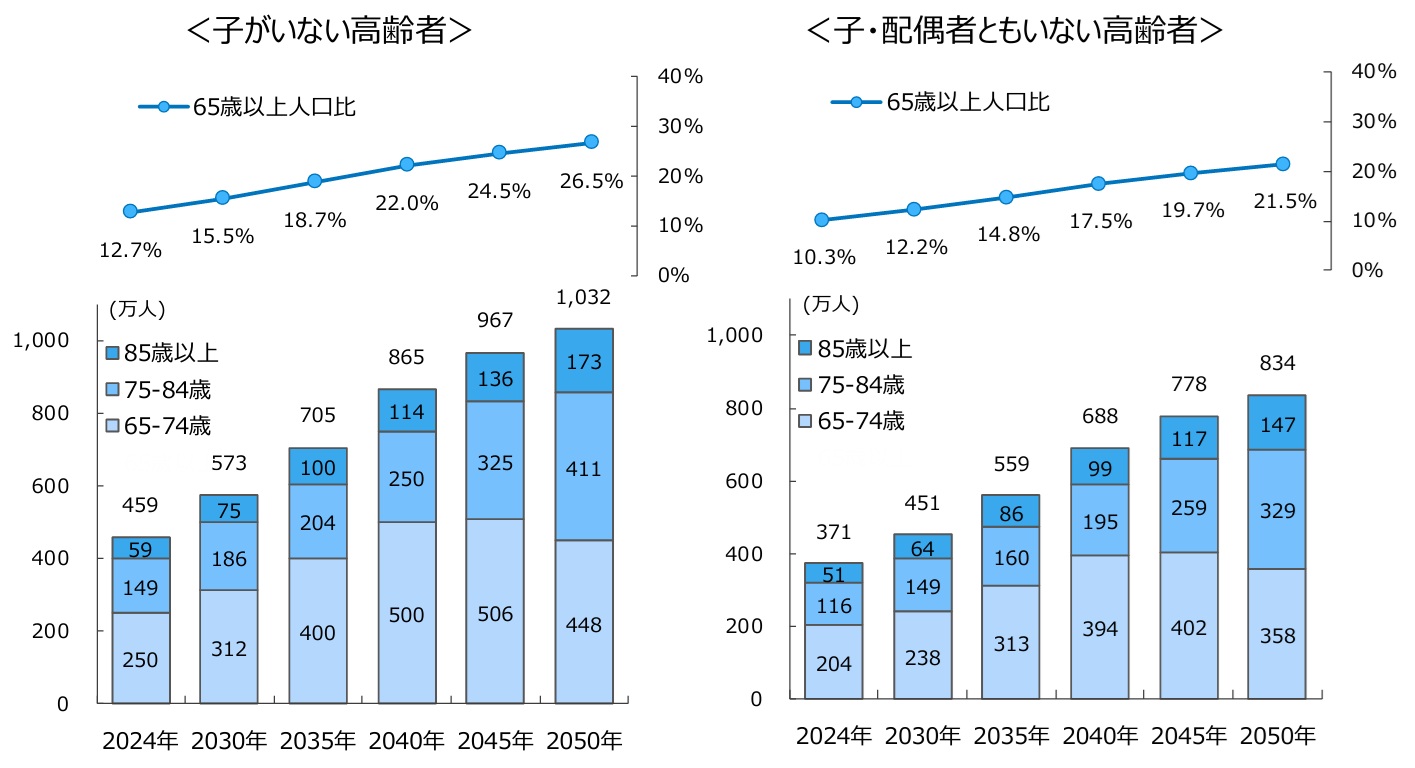

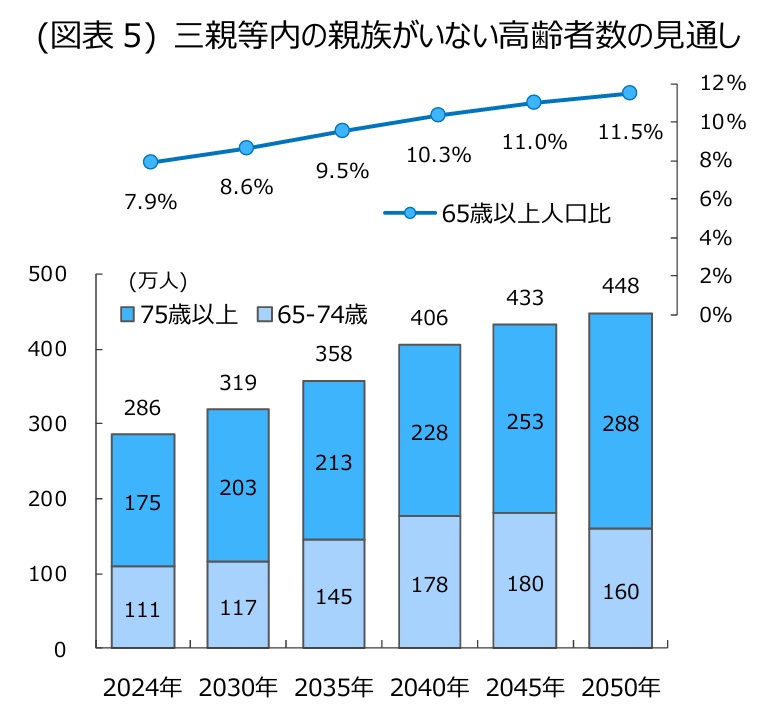

人口動態や社会課題の分析を行う「日本総研」による興味深いデータがあります。これは、「身寄りがない」状態を「子がいない」「子・配偶者ともいない」「三親等内の親族がいない」の3段階に分けて予測したものです。

| 2024年(人口全体の割合) | 2050年 | |

| 子がいない高齢者 | 459万人(12.7%) | 1,032万人(26.5%) |

| 子・配偶者ともいない高齢者 | 371万人(10.3%) | 834万人(21.4%) |

| 三親等以内の親族がいない高齢者 | 286万人(8%) | 448万人(11%) |

(出典:日本総研「増加する「身寄り」のない高齢者 ― 頼れる親族がいない高齢者に関する試算 ―」)

こうした数字から読み取れるのは、単に高齢者が増えているだけでなく、「身寄りのない高齢者」が着実に、そして急速に増加している現実です。この傾向は、賃貸市場や福祉の現場で、「保証人がいない高齢者」をどう受け入れていくか、その仕組みや対応を改めて考える時期に来ていることを物語っています。

身寄りのない高齢者の増加による賃貸問題

賃貸契約における「身寄り」とは、単に親族や知人がいるということだけではありません。

家賃支払いの保証や緊急時の連絡先といった役割に加え、高齢者の生活支援・入院・入所時の規則遵守や退院・退所時の手続き、重要な情報のやり取り、さらには死後の対応まで求められることが多くあります。

こうした役割を担える人がいない場合、オーナーや管理会社は契約や入居後の対応に大きな不安を抱えることになります。

オーナーが抱える「保証人がいない高齢者受け入れ」のリスク

本章では、保証人や身寄りのいない高齢入居者を受け入れることにより、賃貸現場でどのような課題・リスクが表れるのかを詳しく見ていきます。

家賃滞納と回収不能リスク

高齢単身の滞納は「支払意思がない」よりも、一時的な入院・体調悪化・口座残高の管理不全など「生活上のつまずき」から始まることが多いです。初動を逃すと、訴訟や明渡しまで長期化してしまい、損失が大きくなります。

入院などで収入や支払いの流れが止まり、口座の引き落としができないまま放置されてしまいかねません。本人は「落ち着いたら払うつもり」と思っていても、連絡が取れない期間が長くなり、2〜3か月も滞納が続くと、保証や担保が弱い契約では回収に時間がかかってしまいます。

孤独死・事故物件化のリスク

オーナーが高齢者の入居受け入れをためらう大きな理由は、他の世代と比べて死亡リスクが高いことです。

単身で暮らす高齢者の場合、万が一の時に発見まで時間がかかると、その分だけ損害が大きくなります。発見が遅れると、臭気や体液が床や下地材にまで染み込み、全面的な交換が必要になることがあります。

また、事故物件は、一般的に周辺相場より2〜3割引きに設定されることが多いです。しかし、近隣住民の心理的な抵抗から再募集が長引き、賃料を下げてもなかなか入居者が決まらないケースも少なくありません。

健康悪化・認知症による契約トラブル

高齢の入居者の行動で怖いのが、病気や認知症の進行で「判断が曖昧になること」です。

日常生活の中で鍵をなくしてしまったり、火の消し忘れといったトラブルが少しずつ起こり始めます。ちょっとしたことでも、近隣の方へ思わぬ迷惑につながってしまうこともあります。

また、更新や解約の手続きがうまく理解できず、書類の提出や署名が遅れてしまったり、そもそも手続きを忘れてしまったりするケースも。さらには口座の残高管理ができなくなり、気づかないうちに引き落としが止まって家賃の滞納が続いてしまう、といった事態につながります。

緊急時対応の不安

オーナーにとって困るのは、実は家賃滞納そのものよりも「入居者と連絡がつかなくなること」です。他の入居者に迷惑をかけていて注意したくても、家賃滞納で督促したくても、連絡が取れなければどうしようもありません。

また、たとえ安否不明でも、オーナーが勝手に部屋に入ることはできず、警察の立ち合いなど正式な手続きを経る必要があります。その間に状況が悪化してしまうこともあるため、早期に備えを整えておくことが重要です。

「保証人がいない高齢者の入居希望があるが受け入れに不安がある」「制度や契約の工夫が分からない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じた具体策や安心できる管理方法をご提案します。

保証人がいない高齢者はどうやって物件を借りているのか

「保証人がいない高齢者」は、決して部屋を借りられないわけではありません。近年は制度やサービスが整い、いくつかの方法を通じて契約できるようになっています。代表的なものは次の通りです。

- 家賃保証会社を利用する

- 保証人不要物件を探す

- 身元保証サービスを使う

- 行政の窓口に相談する

行政窓口では、公営住宅や高齢者向け賃貸を紹介してくれる場合があります。オーナーに直接のメリットがあるわけではありませんが、これらの仕組みがあることで高齢者の住まい探しは以前よりもスムーズになっています。

結果的に「保証人がいないから借りられない」というハードルが下がり、民間物件への入居ニーズが広がっている点はオーナーにとって追い風といえます。

つまり、オーナーが知っておくべきなのは「高齢者がどのように住まいを確保しているのか」。その背景を理解することで、自分の物件に合った受け入れ体制(保証会社利用を前提にするなど)を整えやすくなり、結果的に空室対策につながります。

オーナー側の不安を減らすための特約事項の工夫

前章の方法に加えて、高齢者の入居では契約書に設ける特約事項を工夫することで、リスクを和らげることが可能です。

もっとも、特約は入居者に一方的に不利な内容であっては認められません。あくまでオーナーに過度な不利益が出ないよう、損失を防ぐための合理的な文言として定めれば、現実的で受け入れられやすい契約にできます。

ここでは、想定されるシーン別に契約書で使われやすい文言を紹介します。

※本章で紹介する契約内容はあくまで一般的な参考例であり、実際の損失防止を保証するものではありません。契約条項の有効性や法的判断については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

緊急時入室に関する特約

例1:生命・身体の保護を目的とした入室

借主の所在が一定期間確認できず、かつ室内からの異臭・水漏れ・騒音その他緊急事態が認められる場合、貸主または管理会社は警察その他の公的機関の立会いのもと、室内に立ち入ることができる。

これらの特約を入れておくことで、貸主や管理会社が室内に立ち入った場合でも、契約書に基づく正当な手順を踏んだ対応であることを示す根拠になります。ただし、「一定期間」という表現は曖昧になりやすいため、「○日以上連絡が取れない場合」など具体的な日数を定めておくと、より明確で実効性のある条文になります。

例2:連絡不能と滞納が続く場合の入室

借主と連絡が取れない状態が○日以上継続し、かつ賃料の滞納が発生している場合、貸主は緊急性を確認のうえ、警察等の立会いのもとで室内へ立ち入り、状況を確認できるものとする。

例3:建物保全を目的とした入室

室内からの漏水・ガス漏れ・火災その他建物の保全に重大な支障を及ぼすおそれがある場合、貸主または管理会社は警察・消防等の関係機関と連携し、必要最小限の範囲で入室することができる。

警察が対応するかどうかの分かれ目は「緊急性があるかどうか」です。賃料の滞納自体はあくまで民事の問題にとどまるため、それだけでは警察は動いてくれませんので、この点を考慮した特約を盛り込むことがポイントです。

保証会社利用に関する特約

例:保証委託契約の付帯

借主は、保証会社と別途保証委託契約を締結し、賃料その他本契約に基づく債務の履行について保証を受けるものとする。借主が保証会社との契約を更新しない場合、本契約は解除されることがある。

これは、賃貸借契約と保証会社との契約をセットで成り立つものとして扱うことで、オーナーのリスクを軽減するものです。実際、現在では全国の賃貸物件で 家賃保証会社の利用が必須 とされている物件が約93% を占めています。

上記のように特約で「保証会社との契約が続いていること」を条件にしておけば、万一その契約が切れてしまった場合には、賃貸借契約自体の継続にも影響する仕組みになります。

家賃の前払い・預託金制度

例:家賃前払い・預託金に関する特約

借主は、賃料○か月分を前払金(または預託金)として支払うものとし、本契約終了時に未払賃料がある場合には、当該前払金をこれに充当することができる。

高齢入居者の場合、入院や体調悪化で支払いが一時的に滞るケースが実際に見られます。そのため、通常の敷金とは別に、数か月分の家賃を前払いで受け取る契約を設けるオーナーも少なくありません。

敷金は主に原状回復費用に充てられますが、前払金や預託金は未払い家賃の補填を目的としている点が大きな違いです。こうした仕組みを取り入れることで、万一の際にも一定期間の賃料が確保され、安心して契約を結ぶことができます。

また、前払金を未払い家賃に充当しなかった場合の返金方法や時期についても、契約書に明記しましょう。

残置物処理に関する特約

例:残置物処理に関する特約

借主が死亡し、かつ相続人または緊急連絡先と相当期間(〇日以上)連絡が取れず、残置動産の処分について同意が得られない場合、貸主は家庭裁判所による相続財産管理人の選任、または自治体・専門機関の指導を受けたうえで、室内に残された動産を処分できるものとする。なお、処分に要した費用は相続財産または預託金等から充当することができる。

残置物処理に関する特約を設けておくことで、万一のときにオーナーが処分の判断を下しやすくなり、費用の精算方法についてもあらかじめ合意を得られる点で有効です。

「処分の同意」「期間の明示」「費用の負担」という3点を盛り込むことがポイントです。合理性についても認められやすくはなりますが、これはあくまで「借主との間の合意」にすぎません。

そのため、実際に相続人が現れて処分に異議を唱えた場合には、効力が争われる可能性があります。そのため、特約を入れる場合でも、できる限り家庭裁判所や公的機関を通じた正式な手続きを併用することが望ましいといえます。

保証人がいない高齢入居者を受け入れるメリット

保証人がいない高齢者の入居は心配されやすいですが、実はオーナーにとって良い面もあります。高齢者というだけでリスクを先に思い浮かべがちですが、実際には資産家や金銭的に余裕のある方もいます。審査の際に通帳残高や収入状況を確認すれば、安定して家賃を支払ってくれる優良入居者となることもあり、一概に否定はできません。

今後の賃貸市場を生き抜くためには、高齢入居者の受け入れ態勢を整えることはとても大切です。

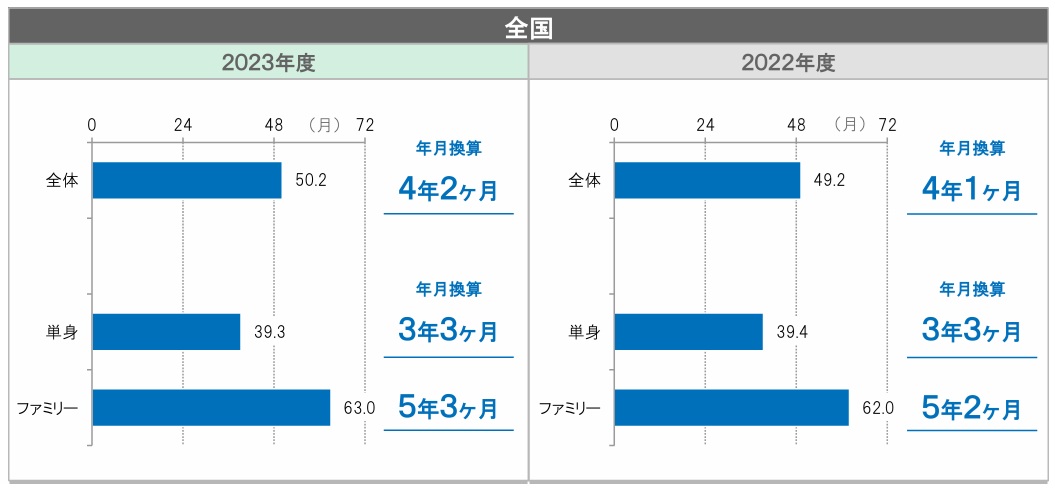

住み替えを好まないからこその長期入居

高齢者(65歳以上)の賃貸入居期間を見ると、「6年以上住み続ける」方が全体の約70%を占め、非常に安定した入居が見込めます。これは、学生などが属する層で多い「2~4年」という短期居住層とは対照的です。

(出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 日管協総合研究所「第28回 賃貸住宅市場景況感調査」)

この背景には、「体力的・環境的に住み慣れた場所に留まりたい」という高齢者特有の心理が影響しています。結果として、

- 空室の頻度が下がる

- 再募集・原状回復などの手間・費用も減る

- 家賃の安定収入が得られる

という形で、オーナーにとって大きなメリットにつながります。

【関連記事:【属性・エリア別】賃貸の平均居住年数は何年?入居期間を伸ばすコツ】

高齢化時代にマッチした空室対策

日本の超高齢化が進む中、賃貸経営において高齢者のニーズに応えることは、今や選択肢ではなく「戦略」です。「保証人がいない高齢者」への理解や受け入れは、未来を見据えた空室対策として有力な施策になり得ます。

高齢化を踏まえた具体的な空室対策

- 段差解消や手すり設置などのバリアフリー化

- 浴室・トイレの手すりや滑り止め床材の導入

- 安否確認ができる見守りセンサーや緊急通報装置の設置

- エレベーターや共用部の照明改善

- IoT住宅設備の導入 (IoT不動産で空室改善!?賃貸経営でできることと導入のメリットとは)

これらの工夫を取り入れることで、高齢者にとって住みやすい物件となり、結果的に長期入居や安定した家賃収入につながります。もちろん導入にはコストもかかりますが、それ以上に「高齢者から選ばれる物件」として競争力を高められる点が大きなメリットです。

なお、段差解消や手すりの設置といったバリアフリー改修は、賃貸物件でも国や自治体の補助金制度を利用できる場合があり、費用負担を軽減できる可能性があります。

【関連記事:【24年最新】アパートリフォーム補助金|申請条件・補助額を徹底解説】

まとめ

この記事では、「保証人がいない高齢者」の入居希望者の現状と、受け入れに向けたリスクとメリット、オーナーが取るべき対応策について解説しました。

保証人がいない高齢者の入居には、家賃滞納や孤独死、緊急時の対応など確かにリスクがあります。ただし、契約での特約設定や保証会社の活用、家賃前払い制度や残置物処理の取り決めといった工夫をしておけば、その不安はぐっと軽減できます。

一方で、高齢者は住み替えを好まず長期入居につながりやすい層でもあり、これからの賃貸市場では欠かせない存在になっていきます。人口の高齢化が進むなかで、こうした入居希望者を柔軟に受け入れる姿勢こそ、安定した賃貸経営につながるのではないでしょうか。

「保証人がいない高齢者の入居希望があるが受け入れに不安がある」「制度や契約の工夫が分からない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じた具体策や安心できる管理方法をご提案します。

コメント